Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre se realizó la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en la ciudad china de Tianjin. Asistieron representantes de 26 Estados entre países miembros (China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, Uzbekistán, India, Pakistán, Irán y Bielorrusia) y «socios de diálogo» como Turquía, Arabia Saudí, Egipto, Indonesia o Myanmar. Participaron como invitados diplomáticos el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres y el de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Kao Kim Hourn.

La OCS surgió a comienzos de los años 2000 como una organización multilateral de menor envergadura y dominada por China, principalmente con fines de seguridad. La reciente cumbre de Tianjin muestra el intento de Xi Jinping de transformarla en algo más que un mero foro de seguridad. Beijing buscó crear en esta cumbre un polo diplomático y geopolítico alternativo a los de las potencias occidentales (como el G7).

La representación del evento, aún excepcional y no exenta de precariedad en determinadas relaciones internas, no es nada despreciable en cuanto a proporciones. Los países miembros de la OCS representan el 43% de la población mundial. La porción del PBI mundial llega al menos al 23%, aunque estos son los cálculos más conservadores. En cuanto a la calidad, basta señalar que la cumbre reunió a dos potencias evidentes (China y Rusia), una enorme economía con ínfulas autonómicas (India), una potencia regional (Turquía) y varios productores energéticos de peso estratégico como Arabia Saudita e Irán.

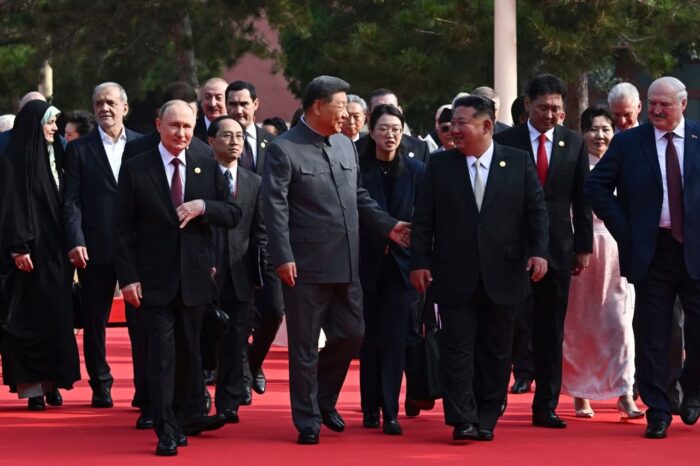

Y no está de más señalar (en estos tiempos de retorno al belicismo) que 4 de los 9 países poseedores de armas nucleares estuvieron representados en la cumbre (Rusia, China, India, Pakistán). La delegación del quinto (Corea del Norte) llegó apenas acabada la cumbre a Beijing. Kim Jong-Un participó junto a Putin y la delegación iraní del desfile de Xi Jinping por el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Sino-Japonesa.

Este desfile coronó lo realizado en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. La demostración militar (poco habitual en el gigante asiático) busca escenificar la intención china de pisar fuerte en todos los terrenos con la asistencia de los aliados más cercanos.

¿El bloque eurasiático?

La cumbre de Tianjing fue una demostración de vocación de poder geopolítico por parte de las potencias organizadoras. Es cierto que no se puede hablar (aún) de tal cosa como un bloque definido y consolidado. No existe el hoy profetizado bloque eurasiático por la sencilla razón de que entre los países convocados por la Organización de Cooperación de Shanghái existen choques internos y rispideces mutuas. El caso de la India es tal vez el más problemático o menos definido.

Pero es innegable que China está dando pasos concretos y acelerados para traducir finalmente su peso sobre la economía global en la constitución de un centro de gravitación geopolítica definido. La amalgama que juntó a los 26 Estados en Tianjin es evidentemente China.

Xi consiguió mantener, tras años de guerra en Ucrania, una alianza sostenida con Putin. Al día de hoy, Putin (sin dejar de tener un alto grado de autonomía internacional) reposa en gran medida sobre China para sostenerse a flote y para que su economía no entre definitivamente en recesión. Es también China quien logra arrastrar a India, con quien hasta hace poco mantenía conflictos por la disputa abierta en frontera mutua en el Himalaya. Es China quien logra reunir a la propia India y a Pakistán (que vienen de bombardearse mutuamente hace pocos meses) en un mismo evento.

Esto no significa que China haya sometido al resto de los Estados asistentes a sus designios. Entre los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái y los invitados a Tianjing hay Estados de muy diversas características, peso geopolítico y proporciones económicas. Desde potencias en construcción como Rusia hasta aliados satélite de dichas potencias e incluso países periféricos con destino de depredación. Pero lo cierto es que la lista de naciones destinadas a engrosar este último grupo está en plena expansión.

Es el caso de Mongolia, extenso país rural – minero con recursos que tanto China como Rusia tienen interés en explotar. El día que finalizó la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, Putin y Xi Jinping se reunieron con el presidente mongol, Ukhnaagiin Khurelsukh, para formalizar la ampliación del gasoducto Fuerza de Siberia II. Esta vía provee gas ruso a China a través de territorio mongol. El acuerdo es ampliar la capacidad de transporte hasta alcanzar una capacidad cercana a los 50.000 millones de metros cúbicos anuales.

El movimiento expuesto por la Cumbre de Tianjin fue doble. Por un lado, hay un acercamiento entre potencias y potencias en construcción de distinta envergadura en la búsqueda de acuerdos o consensos comunes. En este plano la escenificación del eje Moscú – Pekín se intensifica (como viene sucediendo desde la invasión a Ucrania). Y se suma un alto componente de expectativa con la aparición de India, una enorme economía que presenta fuertes desigualdades pero un potencial productivo inmenso.

Al mismo tiempo se trasluce el arrastre que estas potencias y proto-potencias ejercen sobre los países periféricos que les quedan subsumidos, a veces con un componente claramente territorial. El caso mongol es un claro ejemplo en términos económico – territoriales. Pero también salta a la vista el caso de Bielorrusia, que en términos geopolíticos opera casi como un proxy de Putin. Parte de la construcción de los nuevos imperialismos (como el ruso y el chino) es su búsqueda por establecer y ampliar su propia hinterland, su «espacio vital» o, en términos más concretos, su porción del globo pasible de ser expoliada.

El consenso globalizador de Beijing versus la discrecionalidad trumpista

Lo que cabe problematizar por qué este conglomerado de países (que ocupa un trozo de plataforma continental descomunal y concentra casi la mitad de la población del planeta y una cuarta parte del PBI mundial) llegó a reunirse bajo la dirección de China y el ladeo de Putin. La respuesta obvia sería el indiscutiblemente enorme peso de China en la economía global, que le marca un destino de competencia imperialista innegable frente a Estados Unidos.

Pero la razón más inmediata y directa es el accionar de Donald Trump. La carnicería de aranceles de Trump está sacudiendo la economía global. Y las últimas imposiciones muestran que el problema no ha hecho más que comenzar. Hace pocos días Trump anunció un gravamen del 50% a las importaciones provenientes de la India. Es el gravamen más alto impuesto por Estados Unidos a nivel mundial, solo igualado por el que cayó sobre Brasil para auxiliar a Bolsonaro.

Trump justificó el arancelazo contra la India por sus compras sostenidas de gas ruso. Un gravamen de esta envergadura amenaza la competitividad india en comparación a otros exportadores como Vietnam y pone en riesgo una enorme porción de mercancías que salen habitualmente con destino a EEUU. El año pasado la India exportó productos a EEUU por un valor de 86.510 millones de dólares, casi el 20% de la exportaciones indias. «El comercio de bienes entre los dos países sumó 129.000 millones de dólares en 2024, con un déficit comercial estadounidense de 45.800 millones, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos».

¿Qué consiguió Trump con esto? Lanzar a India en brazos de China (y Rusia). El premier indio Narendra Modi cerró un período de varios años de enfriamiento con Xi Jinping. Hace 7 años que no pisaba suelo chino. En 2020 había habido incluso choques militares en la frontera indio – china. Pero todo eso quedó atrás gracias a la diplomacia arancelaria de Trump.

Xi Jinping vió una clara oportunidad de explotar políticamente el caos económico y gepolítico impuesto por la discrecionalidad trumpista. El mandatario chino dijo en su discurso de apertura que buscará «un mundo multipolar ordenado», protegiendo «el libre mercado y un sistema global de gobernanza más justo y razonable». El fenómeno Trump logró invertir los signos en la escena geopolítica: convirtió a China, hasta hace poco el gran cuco del intervencionismo estatal, en el primer paladín del libre mercado a nivel internacional.

El imperialismo yanqui venía perdiendo competitividad ante la aparentemente interminable expansión de la economía china. En el momento que el libre mercado dejó de garantizar ventaja para EEUU, Trump archivó esa moda neoliberal para abrir paso a la política arancelaria agresiva. Tiene bastante sentido que China haga hincapié en la libre concurrencia mercantil como alternativa a la discrecionalidad caótica que Trump le propone al mundo. «[La cumbre de Tianjin fue] una hazaña que demuestra ‘otra globalización’ posible, cuyo pivote intenta ser Pekín pero, además, deja al descubierto los estragos políticos que provocan las políticas decididas por la actual administración norteamericana» (La Nación).

Multilateralismo, guerra y capitalismo de Estado en tiempos de caos global

En la orientación china no hay (en principio) un gramo de ideología. Xi Jinping no defiende el libre mercado por amor a la multilateralidad. Sino porque este mecanismo le reporta muchas mayores ventajas que los que Trump está poniendo a operar.

Las fórmulas que parecen defender el viejo orden neoliberal y globalizado son la carta de presentación del proyecto imperialista chino, todavía en construcción. Xi defiende la libertad de mercado como lo hicieron todas las potencias mercantiles en su período de ascenso, cuando las fronteras abiertas les abren continuamente nuevos mercados para sus productos baratos.

Lo que resulta quizá original es que estas potencias eurasiáticas como China y Rusia son formaciones capitalistas de Estado. El neoliberalismo yanqui se pasó dos décadas condenando los rasgos «autoritarios» o intervencionistas de dichas formaciones por su choque con el libre mercado. Pero las particularidades del desarrollo chino (la restauración del capitalismo a la china seguida de años de crecimiento exponencial) le permitieron usufructuar las ventajas de planificación económica de dicha formación para convertirse en una potencia manufacturera y (cada vez en mayor medida) geopolítica.

Tanto fue así que el imperialismo yanqui (o un ala del mismo, la que dirige Trump) decidió intervenir y perturbar el libre mercado para intentar refrenar el imparable crecimiento chino. Pero justamente fue la acción de Trump la que le abrió campo a China. El republicano se retira de los organismos internacionales, los denigra o desconoce sus formalidades. Xi Jinping está aprovechando esa situación para dar una ofensiva diplomática regional (eurasiática) pero con alcances globales. La cumbre de Tianjin marca un hito con quizá pocos antecedentes en cuanto a la iniciativa diplomático – geopolítica de la clase dirigente china (la burocracia burguesa del PCCh).

No se trata de ninguna manera de la instauración de un «orden alternativo» encabezado por una «potencia benévola». Así quisieran creerlo muchos voceros de la mistificación, el oportunismo y el conformismo político, que buscan en China una potencia alternativa ante la cual inclinarse. No se ha inventado tal cosa como el imperialismo benévolo. Sucede que para China hoy parece ser más ventajosa la vía económica que la extra – económica, a la inversa que a Trump y los Estados Unidos.

Lo cual tampoco significa que el imperialismo en construcción chino sea «meramente económico» (ningún imperialismo lo es). Si Xi Jinping está poniendo sobre la mesa la cuestión de como ampliar su influencia más allá de lo meramente económico (las escenificaciones militares tienen una razón de ser, lo mismo que los «ejercicios» militares que zumban alrededor de Taiwán), el imperialismo interno chino ha demostrado ya sus aristas extra económicas. Por ejemplo en la persecución contra minorías étnicas como los uigures.

Ejemplos similares pueden tomarse del territorio de la Federación Rusa. La similitud remite a la existencia de esa hinterland interna que China aprovechó para motorizar su industrialización y crecimiento meteórico. Pero para convertirse en una potencia internacional en regla China necesita ampliar su influencia fuera de sus propias fronteras.

Ahí entra la cumbre de la OCS y los distintos acuerdos particulares que China selló con cada asistente. Además del acuerdo con Rusia y Mongolia para construir el Poder de Siberia II, Xi anunció el plan de creación de un Banco de Desarrollo de la Organización de Cooperación de Shanghái en la declaración final de la cumbre. «Xi [Jinping] prometió 1.400 millones de dólares en préstamos en los próximos tres años para los miembros de la OCS».

Y la iniciativa china le da aire al resto de los actores díscolos ante EEUU. Putin aprovechó la cumbre de Tianjin para aclarar tácitamente que no aceptará «garantías de seguridad occidentales para Kiev» en caso de un eventual acuerdo de Paz con Ucrania, como lo había afirmado el negociador de Trump, Steve Witkoff. También India toma algo de aire luego del brutal arancelazo trumpista, que atentaba contra su status comercial y exportador.

En todo caso, el intento de poner en pie nuevas alianzas o un virtual bloque eurasiático marca el intento chino de avanzar en más esferas, no sólo en la estrictamente económica o comercial.