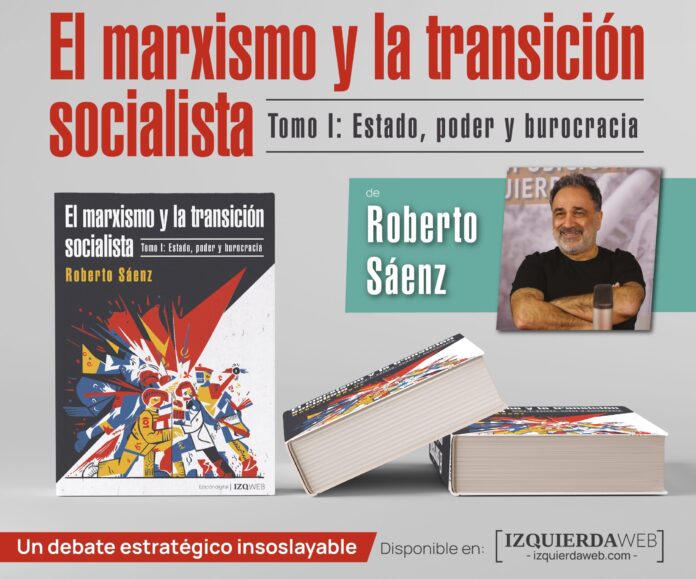

Recientemente, la editorial Prometeo publicó el libro El marxismo y la transición socialista (2024) de Roberto Sáenz, dirigente del Nuevo MAS de Argentina y de la Corriente Internacional Socialismo o Barbarie (SoB). Además, próximamente esta obra será publicada en inglés por la prestigiosa editorial Brill y, simultáneamente, está siendo traducida al portugués y al francés.

A continuación, presentamos unos “apuntes de lectura” sobre el libro, los cuales realizamos a partir de las guías de estudio que utilizamos para orientar varias sesiones de formación política en Brasil y Costa Rica, en las que estudiamos los capítulos 1, 3, 5 y 8. Además, paulatinamente desarrollaremos el resto de apartados para cubrir todo su contenido.

Nuestro interés es facilitar una mediación pedagógica para la militancia y personas interesadas en leer el libro, a sabiendas de que es una elaboración teórica profunda y que exige un esfuerzo para su estudio.

Un libro teórico y militante (apertura general de la formación)

Antes de comenzar con el estudio de El marxismo y la transición socialista, es importante tener presentes algunos elementos generales para comprender mejor la obra.

En primer lugar, comencemos por señalar que su objetivo principal es realizar un balance estratégico de las revoluciones anticapitalistas del siglo XX. Tal como expuso el autor de la obra en una conferencia que brindó en Brasil, es una “tarea de nuestra generación pasar el balance del estalinismo, de las primeras experiencias de ruptura con el capitalismo y por qué fracasaron” (ver Preparar a las nuevas generaciones para la revolución). Esto es fundamental para formar nuevos cuadros y luchar por el relanzamiento del socialismo revolucionario en el siglo XXI.

Por esta razón, estudia a fondo la burocratización estalinista y los impactos que eso contrajo en la teoría de la transición socialista, en el campo del partido revolucionario y de la estrategia revolucionaria (ver Materialismo histórico y transición socialista).

En este sentido, la obra en cuestión se asume pionera, pues pretende abrir un nuevo campo de reflexión en torno al estalinismo, sobre el que prácticamente no se discute mucho en la actualidad. Aunque en las últimas décadas se publicaron numerosos trabajos históricos sobre la URSS y los Estados del Este europeo, en su mayoría carecen de reflexión estratégica desde la perspectiva revolucionaria.

Lo anterior se explica por dos motivos principales. Por un lado, muchos de quienes estudian el tema son intelectuales académicos, por lo cual no tienen ninguna tensión militante en sus cabezas. Esto no resta valor a sus investigaciones como fuentes secundarias, incluso cuando se trata de autores liberales. No obstante, explica el desbalance entre la rica información que manejan y la falta de profundidad de sus conclusiones.[1]

Otro factor que juega en contra de la reflexión estratégica es la “pereza mental” que caracteriza a la mayoría de las corrientes trotskistas, que, hasta ahora, se han limitado a repetir doctrinariamente los análisis de Trotsky (ver Una interpretación marxista de la burocracia estalinista).

En consecuencia, rehusaron a pensar por su propia cuenta un balance global del estalinismo. Algo absurdo tratándose de organizaciones que se reivindican marxistas y que presenciaron la “película” completa, a diferencia de Trotsky que solamente observó el comienzo de la contrarrevolución burocrática, pues fue brutalmente asesinado en 1940 por la GPU (la policía política de Stalin).

En segundo lugar, queremos destacar el peculiar abordaje del tema en este libro, al cual podemos calificar como un ejemplo de “fidelidad heterodoxa” (Bensaid dixit). Sáenz insiste en que es necesario abrir y repensar las categorías del marxismo para capturar a fondo las consecuencias que contrajo la degeneración estalinista. Esto significa ir de vuelta a los clásicos del marxismo, pero sin dejar de lado el diálogo con la experiencia concreta de las revoluciones anticapitalistas del siglo XX.

Muchas veces se pierde de vista que la burocratización fue un fenómeno novedoso e inesperado, ante el cual no había herramientas teóricas para entender cabalmente lo que sucedía. Esto es un dato trascendental, porque es muy complejo comprender los acontecimientos disruptivos cuando están en curso, con más razón cuando se trata de revoluciones y contrarrevoluciones.

Imaginémonos la escena en tiempo real. Primer acto: estalla la más grande revolución social de la historia, que destruyó al Estado zarista y puso en pie un gobierno obrero y campesino, el cual implementó medidas anticapitalistas y democráticas radicales. John Reed capturó el impacto epocal de este acontecimiento en el título que le colocó a su popular libro: Diez días que estremecieron al mundo. Segundo acto: al cabo de pocos años, la revolución degeneró a manos de una burocracia que expropió el poder de la clase obrera, reconstruyó un aparato estatal totalitario y, mediante una brutal contrarrevolución, bloqueó cualquier perspectiva de transición al socialismo, aunque mantuvo la propiedad estatizada y se presentó como la continuidad del “marxismo-leninismo”.

Ubicarse en medio de tal maremoto histórico no fue una tarea simple. Trotsky, haciendo un enorme esfuerzo dialéctico, movilizó el conjunto de las categorías heredadas por el marxismo para tratar de comprender las implicaciones del estalinismo en la formación social de la URSS (ver Apuntes críticos sobre el balance del estalinismo).

De ahí que sus análisis tuvieron idas y venidas; fueron aproximaciones sucesivas a un fenómeno en pleno desarrollo que, dada su enorme complejidad, se tornó muy escurridizo para descifrarlo en tiempo real. Fue como ingresar en una habitación desconocida a la media noche y con las luces apagadas, por lo que avanzó a ciegas y tanteando las paredes, para tratar de hallar un interruptor que encendiera la luz y permitiera descifrar el “jeroglífico social” que representó el estalinismo.

En vista de lo anterior, Sáenz cuestiona la aplicación mecánica de categorías para interpretar la burocratización y, más en general, para pensar la transición al socialismo. Como nos explica en la obra, en las revoluciones la traducción de lo social a lo político no opera de forma mecánica, es decir, no obedece esquemas preconcebidos. La transición al socialismo implica la apertura de la historia hacia un mundo nuevo, el cual requiere de un nuevo lenguaje para ser explicado o comprendido.

Con contundencia teórica arremete contra los constructos objetivistas y sustituistas, que, repitiendo doctrinaria y abusivamente a Trotsky, caracterizaron –y, aún hoy caracterizan- que la URSS fue un “Estado obrero degenerado” y los países del Este europeo fueron “Estados obreros deformados” desde su génesis. Sostienen esta definición a pesar de que la clase obrera no estaba en el poder y, en consecuencia, no tuvo voz ni voto en la planificación de la economía y de los asuntos generales de la sociedad.

Dicho lo anterior, ¿qué balance se puede hacer de la definición de Trotsky de la URSS como un Estado obrero degenerado? Fue correcta en tanto procuró caracterizar la involución del Estado obrero soviético a manos de la burocracia en un momento determinado. No obstante, fue rápidamente superada por la experiencia histórica. La contrarrevolución estalinista dio un salto cualitativo a finales de los años treinta, lo cual provocó un cambio en el carácter social de la URSS que, en adelante, se transformaría en un Estado burocrático.

En el caso de la categoría de “Estado obrero deformado”, utilizado por el movimiento trotskista de la segunda posguerra para caracterizar los países del Glacis, fue una abusiva distorsión de la definición original que Trotsky elaboró para la URSS. La aplicaron mecánicamente para etiquetar todos los casos donde se expropió al capitalismo en la segunda mitad del siglo XX y, por ende, la transformaron en una categoría lógico-formal vaciada de contenido histórico concreto.

Visto desde una perspectiva de “larga duración”, Trotsky atinó en que el estalinismo no podría garantizar un modo de producción estable. Sin embargo, tras su asesinato en 1940 (¡que le impidió ajustar su caracterización!), la burocracia continuó al frente de la URSS por otros cincuenta años. Es decir, la burocratización no fue un fenómeno tan efímero como lo visualizó en los años treinta; su inviabilidad histórica no anuló su desarrollo político a lo largo del siglo XX.[2]

Lo anterior invita a revisar los análisis y pronósticos de Trotsky en torno al estalinismo. Esto es justamente lo que Sáenz realiza por medio de un estudio crítico que, además de su profundidad teórica, destaca por su creatividad dialógica.

Este es un tercer aspecto que queremos subrayar. A lo largo de las casi seiscientas páginas que componen el libro, nos encontramos con múltiples conexiones teóricas que configuran un abordaje novedoso del estalinismo, el cual aporta nuevas reflexiones estratégicas para pensar la transición al socialismo en el siglo XXI.

Para muestra, un botón. El autor se apoya en la dialéctica hegeliana y los clásicos de Marx y Engels (elaboraciones teóricas del siglo XIX), para examinar las experiencias anticapitalistas del siglo XX. Este cruce teórico-temporal amplifica y enriquece el campo de visión sobre el fenómeno de la burocratización.

A partir de las herramientas proporcionadas por la dialéctica marxista, cuestiona la existencia de supuestos “Estados obreros degenerados” o “deformados” donde la clase obrera no estaba en el poder. Sáenz polemiza con esta concepción, dando cuenta de que forma y contenido deben tener algún tipo de correspondencia, aunque el grado de vinculación entre ambos términos sea desigual. Separar mecánicamente ambos planos del fenómeno deviene en un nominalismo vulgar, esto es, apreciar las cosas por lo que dicen ser y no por lo que realmente son.

Por ello, concluye, en la definición de “Estado obrero degenerado” la forma y el contenido se “dan demasiado de patadas” y no hay dialéctica que contenga esa incoherencia. Un Estado no puede ser obrero cuando dicha clase no ejerce el poder de ninguna forma y, por el contrario, está sometida a nuevas formas de explotación del trabajo, tal como sucedió en la URSS y demás satélites estalinistas.

Desde ese ángulo dialéctico, el autor también problematiza la concepción de contrarrevolución, que, a diferencia de lo que se suele pensar, no es una revolución en reversa. Su esencia es instaurar un orden contrario al surgido con la revolución, lo cual suele dar paso a algo nuevo e inédito. Es decir, revolución y contrarrevolución no son procesos simétricos.

Por eso, es equivocado restringir la consumación de la contrarrevolución a la restauración burguesa. Este fue el punto de vista que sostuvo Trotsky, quien consideró que el principal peligro para la revolución rusa era la contrarrevolución capitalista, pero perdió de vista la burocrática. Fue un sesgo que le impidió capturar a fondo las implicaciones del estalinismo.

Esto último nos lleva a destacar el diálogo teórico que el autor establece con Christian Rakovsky. Aunque fue uno de los más destacados dirigentes de la Oposición de Izquierda, sus brillantes análisis sobre la burocracia son ignorados por la mayoría de las corrientes trotskistas. En este sentido, su rescate teórico es un aspecto original de la obra de Sáenz.

Trotsky se refirió a la burocracia estalinista como una “casta” que devengó privilegios a partir de su administración del poder, pero que no constituyó una clase orgánica y, por tanto, no modificó el carácter social del Estado soviético. Por esto, sostuvo hasta su muerte que la URSS estalinista era un Estado obrero burocratizado o deformado.

Rakovsky, en cambio, fue más allá al definir a la burocracia como una capa social que, debido a los privilegios obtenidos por ejercer el poder, se independizó de la clase obrera en términos materiales y culturales. Lo que comenzó como una diferenciación funcional dio paso a algo más profundo: la burocracia se transformó en una clase política que re-actuó sobre las bases sociales de la URSS, pues procuró dotarse de un fundamento social.

A pesar de que la burocracia fracasó en el intento de establecer un modo de producción estable (como lo previó Trotsky), sí logró destruir el carácter obrero del Estado y, finalmente, capas mayoritarias de la burocracia fueron reabsorbidas al capitalismo con su transformación en clase burguesa.

Por último, sepa el lector que, además de su riqueza teórica, este libro se caracteriza porque fue escrito con una enorme pasión militante. Este es el cuarto elemento que nos gustaría resaltar.

La obra tiene “sangre”; es una elaboración teórica que condensa más de cuatro décadas de militancia en la Argentina, una de las “capitales mundiales” del movimiento trotskista y donde la lucha de clases no da respiro. Igualmente, sintetiza una rica experiencia internacionalista como parte de la corriente Socialismo o Barbarie, un aspecto fundamental para tener una mirada más global a la hora de abordar los problemas, ya sean políticos o teóricos.

En conclusión, El marxismo y la transición socialista es un viaje para comprender estratégicamente las experiencias anticapitalistas del siglo XX. Es un libro no apto para dogmáticos ni perezosos mentales. Su estudio exige apertura mental y una ruptura con los lugares comunes del objetivismo y el sustituismo.

Asimismo, por su carácter militante, es una elaboración teórica que contiene una triple dimensión temporal, a saber, interroga el pasado (las revoluciones anticapitalistas) desde los desafíos del presente (el recomienzo histórico), para aportar en el relanzamiento del socialismo revolucionario en el siglo XXI.

Dicho lo anterior, pasamos a desarrollar las guías de estudio que utilizamos en el estudio grupal de cada capítulo.[3]

Capítulo 1: Introducción

1. Explique los dos abordajes teóricos sobre el Estado en Marx y destaque su importancia para comprender los procesos fallidos de transición al socialismo en el siglo XX (págs. 21-28).[4]

El libro inicia con un repaso general de la teoría del Estado en Marx y Engels. Si bien ninguno alcanzó a sistematizar adecuadamente sus ideas sobre el tema, nos legaron una serie de análisis valiosísimos en varias de sus obras. Sus estudios se enriquecieron con el paso del tiempo, fruto de los avatares de la lucha de clases y los desafíos teóricos que plantearon a los fundadores del comunismo científico.

En términos generales, el abordaje de Marx sobre el Estado contiene dos aspectos teóricos dominantes, que, como remarca Sáenz, son complementarios y no deben usarse de forma mecánica.

En primer lugar, tenemos la noción del Estado como una institución o superestructura con carácter de clase. Esto significa que el aparato estatal está en función de garantizar los intereses estratégicos de una clase dominante. En el caso del capitalismo, grosso modo, vela por la continuidad de la propiedad privada y la explotación de la clase obrera a manos de la burguesía. Cuando se trata de un Estado obrero (es decir, uno donde la clase obrera realmente ejerce su dominio político), su objetivo principal es defender las conquistas revolucionarias contra la burguesía, facilitar la transición al socialismo y su consecuente disolución/extinción como Estado.[5]

En segundo lugar, encontramos la concepción del Estado como un aparato separado de la sociedad explotada y oprimida. En las sociedades capitalistas, por ejemplo, el Estado se nos presenta como un ente “neutro” que representa al conjunto de la sociedad, la cual es concebida como la sumatoria de ciudadanos sin determinación de clase. En otras palabras, se abstrae al ciudadano con relación a la persona privada en la sociedad civil.

Esto último es una distorsión de la realidad. Los Estados capitalistas (y en general) son subproductos de las sociedades de clases y, por ende, están atravesados por contradicciones irreconciliables que explican su existencia como garantes de los intereses de la clase dominante.

Por otra parte, dicha distorsión se funda en hecho real: la escisión –relativa, no absoluta- entre la política (sintetizada en el Estado) y la economía dentro del sistema capitalista. Esto explica la plasticidad del capitalismo en cuanto a sus regímenes políticos, pues la circulación y reproducción del capital puede desarrollarse bajo una dictadura militar, una democracia burguesa o una monarquía árabe, por mencionar tres ejemplos.

En razón de la separación del Estado con respecto a la sociedad explotada y oprimida, es que surge la burocracia como el cuerpo especializado en la administración de las personas y las cosas (Trotsky dixit).

A partir de estos dos aspectos dominantes en la teoría marxista sobre el Estado, Sáenz profundiza en el estudio de la burocracia e incorpora elementos novedosos en el análisis de nuestra corriente. Primeramente, la caracteriza como la expresión política y estatal de las corporaciones sociales presentes en la sociedad civil.

Pero esta definición es tan solo un primer momento que, asumido de forma estática, se torna unilateral, pues escinde la interpretación formal de la burocracia (el ‘ser’) de su papel dinámico dentro de las relaciones sociales y políticas (es decir, de los posibles ‘devenires’).

Por ello, el autor pone en “movimiento” la categoría y, apoyándose en los estudios críticos de Marx sobre la filosofía del derecho en Hegel, añade que la burocracia tiene otra peculiaridad a destacar: ve al Estado como su propiedad privada y lo instrumentaliza para hacer valer sus propios intereses.

Esto significa que no se desempeña únicamente como el personal administrativo de una clase social fundamental. La burocracia, a nombre de los “intereses del Estado” que ella misma dice encarnar, actúa sobre la sociedad a partir de su propia visión del mundo. Un comportamiento paradójico, el cual Marx comprendió con la idea dialéctica de que toda consecuencia lucha contra sus causas.

Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la transición al socialismo? La experiencia del siglo XX demostró que, en las sociedades post-capitalistas, existe el peligro de que una burocracia reemplace a la clase obrera en el poder y, de esta forma, se reproduzca una escisión entre el Estado y la sociedad explotada.

“El carácter de clase del Estado tiene que ver con otro aspecto del Estado o semiEstado proletario en la transición, el de la dictadura proletaria como dictadura de clase. El Estado proletario, la dictadura proletaria, aquí tomados como sinónimos (…), es la dictadura de la clase obrera una vez expropiados los capitalistas. Se supone que la clase obrera domina a nivel del Estado y domina a nivel de la producción.

Todos estos desarrollos se complejizaron. Y con la burocratización de la revolución, la burocracia dejó de depender de la clase obrera. El Estado se descaracterizó y revirtió sobre la propia estructura social, liquidándose, a nuestro entender, el carácter obrero del Estado.” (SÁENZ, 2024, p. 25).

En otras palabras, la burocracia estalinista dejó de depender de la clase obrera y trató de dotarse de un fundamento social. En el camino modificó las bases sociales que la originaron para consolidar sus privilegios y, de esta forma, liquidó el carácter obrero del Estado soviético.

Por esta razón, la URSS se transformó en un Estado burocrático que desarrolló nuevas formas de explotación del trabajo e instauró formas totalitarias de opresión político-cultural. En el caso de los países del Este europeo, fueron asimilados estructuralmente por el Kremlin al final de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual nunca fueron Estados obreros. En ambos casos existía una enorme diferencia entre lo que esos Estados decían ser (“obreros” y “socialistas”) y lo que realmente eran.

Esta no es una conclusión abstracta; por el contrario, dialoga con la experiencia histórica del siglo XX. Un ejemplo ilustrativo lo encontramos en la revolución húngara de 1956, la cual definimos en su momento como anti-burocrática y de liberación nacional (ver La forja de las revoluciones antiburocráticas).

En esa oportunidad, las masas obreras (junto con los estudiantes y el campesinado), se levantaron contra la opresión del régimen burocrático y expoliador impuesto por Moscú desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Simultáneamente, defendían las conquistas anticapitalistas (como la expropiación de la burguesía) y exigían libertades políticas para poner fin al régimen burocrático.

Las declaraciones y reseñas de la época tienden a coincidir en un aspecto: la denuncia de la mentira como uno de los principales detonadores del malestar con el régimen. Al respecto, son muy elocuentes las palabras del tornero Pál László, quien, en representación de los 40 mil obreros de Csepel-la-Roja, declaró lo siguiente a la “Gaceta literaria” en junio de 1956:

“Hasta el momento, no hemos dicho una palabra. Hemos aprendido, durante estos trágicos tiempos, a ser silenciosos y a avanzar con precaución. En el pasado, ante la primera advertencia, el obrero era castigado y perdía su pan cotidiano (…) Nos preguntamos si no llegó la hora de echar luz sobre los grandes culpables. Queremos saber la verdad. Tenemos sed, no de sangre, sino de verdad. Estén tranquilos, nosotros hablaremos también” (Citado en BROUÉ, 2006, p. 108).

Esta cita denota como las masas húngaras percibían con claridad la farsa del supuesto “Estado obrero”, el cual no les pertenecía y lo veían como un ente extraño. Los obreros de carne y hueso (la supuesta “clase dominante”) no podían decir una palabra que contradijera a la burocracia en el poder, pues eso implicaba perder el trabajo y su derecho al “pan cotidiano”.

Bajo este contexto, la pelea por la verdad y el derecho a hablar no eran reivindicaciones “románticas” o abstractas; por el contrario, revestían una enorme trascendencia, porque apuntaban al establecimiento de lazos de solidaridad entre los explotados y a tomar el control del Estado en sus propia manos, para así democratizar la planificación social y ponerla al servicio de las masas explotadas y oprimidas.

En resumen, los dos enfoques clásicos de Marx sobre el Estado deben emplearse de forma complementaria y no excluyente. El carácter de clase del Estado no anula el papel dinámico de la burocracia para mediar las relaciones sociales y políticas, con más razón cuando se trata de sociedades donde el capitalismo fue expropiado y la propiedad es estatizada:

“(…) si en los enfoques tradicionales la dictadura proletaria es una forma clasista de dominación en relación con las ex clases dominantes, no se subraya lo suficiente que, en relación con la propia clase trabajadora, las formas separadas de Estado son un síntoma de que algo anda mal en la transición (…). El Estado no se reabsorbe en la sociedad, sino que ocurre lo contrario: dicho exageradamente, la sociedad es ‘estatizada’.” (SÁENZ, 2024, p. 22).

Las sociedades de transición son formaciones sociales altamente inestables, donde las categorías sociales aún no cristalizaron porque están en “transición a”, y, consecuentemente, su devenir histórico está abierto. Por lo tanto, la clase o sector social que controle -realmente- el poder, es quien determina el carácter del Estado en una sociedad post-capitalista.

A diferencia del capitalismo, en la transición al socialismo no hay tanta plasticidad de regímenes, porque la unidad entre política y economía es muchísimo mayor. Entonces, si la clase obrera no ejerce el poder mediante sus organismos de representación (soviets, sindicatos, partidos, etc.), y, en cambio, es sustituida por una burocracia que aniquila la democracia socialista, esto deviene en el surgimiento de un Estado escindido de la clase trabajadora, con el consecuente bloqueo de la transición y el cambio de su carácter de clase.

2. Analice las diferencias de enfoque entre Trotsky y Rakovsky sobre la burocracia. Asimismo, explique las características que asume la propiedad estatizada en un Estado donde se expropió a la burguesía que la diferencian con la propiedad privada capitalista (págs. 33-38).

Uno de los puntos más sobresalientes de la obra es el diálogo teórico que establece con Christian Rakovsky. A nuestro modo de ver, Saénz “afiló” el perfil rakovskiano de nuestra corriente, principalmente con la incorporación de la categoría de clase política para comprender la contrarrevolución estalinista.

A pesar de que Rakovsky fue uno de los más destacados dirigentes de la Oposición de Izquierda, sus brillantes análisis sobre la burocratización son ignorados por la mayoría de las corrientes trotskistas. Esto lo “justifican” argumentando que capituló al estalinismo en 1934. Es un criterio sectario y equivocado, por medio del cual desvirtúan la riqueza de su elaboración teórica que, lastimosamente, fue destruida por el estalinismo, por lo que apenas conocemos pequeños fragmentos de su obra y pensamiento[6].

¿Cuáles eran las diferencias de enfoque entre Trotsky y Rakovsky? Trotsky se refirió a la burocracia estalinista como una “casta” que devengaba privilegios a partir de su administración del poder, pero que no constituyó una clase orgánica y, por tanto, no modificó el carácter social del Estado soviético. Por ello, sostuvo hasta su muerte que la URSS estalinista era un Estado obrero burocratizado o deformado.

De acuerdo a Antoine Artous, Trotsky hizo importantes avances para la comprensión del estalinismo, pero también adoleció de un “punto ciego”. Aunque tenía claro que la burocracia estructuraba su poder a partir del control mismo de la producción, contradictoriamente lo ignoró a la hora de medir sus consecuencias sobre el tipo de Estado que erigió el estalinismo.

Por el contrario, el revolucionario ruso situó a la burocracia exclusivamente en la esfera de la distribución, asumiéndola como un factor externo a la organización de la producción y del trabajo. Para mayor claridad, veamos esta cita de La revolución traicionada:

“La autoridad burocrática tiene como base la pobreza de artículos de consumo y la lucha de todos contra todos que de allí resulta. Cuando hay bastantes mercancías en el almacén, los parroquianos pueden llegar en cualquier momento; cuando hay pocas mercancías, tienen que hacer cola en la puerta. Tan pronto como la cola es demasiado larga se impone la presencia de un agente de policía que mantenga el orden. Tal es el punto de partida de la burocracia soviética. ´Sabe` a quién hay que dar y quién debe esperar» (TROTSKY, 2001, p. 118).

Entonces, en la visión de Trotsky, la burocracia es un gendarme que surge en el mismo momento que se forman las colas, donde se posiciona como la autoridad del Estado que se encarga de “administrar” la desigualdad en provecho de una minoría. Es decir, no presenta ningún vínculo directo con el control de los medios de producción y, en consecuencia, es un factor externo a la planificación económica.

Aunque en varios pasajes del libro detalla los efectos nocivos de la burocracia dentro del mundo del trabajo, Trotsky nunca establece una relación directa entre la burocratización y la organización de la producción, limitándose a denunciar las medidas autoritarias en la industria y señalar los límites de la “planificación administrativa”.

Por tanto, abordó el fenómeno de la burocratización desde los problemas de escasez y penurias materiales de la población; un enfoque muy reducido para explicar los desarrollos de una formación social tan específica como la URSS, donde se expropió al capitalismo y se proyectó una transición al socialismo (bloqueada por el estalinismo).

Así, Trotsky cerró la posibilidad de que la burocracia estalinista fuese una nueva clase social y, en consecuencia, limitó su campo de visión sobre el fenómeno de la contrarrevolución estalinista:

“Con la definición de casta, Trotsky evitaba la idea de que la burocracia constituyera una nueva clase social orgánica, histórica. Preocupación que era correcta, pero al dejar a la burocracia como una suerte de ‘epifenómeno social’ le quitaba toda ‘necesidad’ al fenómeno, toda verdadera implicación. Con este análisis evitaba modificar su definición del Estado soviético como Estado obrero, aunque agregara ‘burocratizado’.” (SÁENZ, 2024, p. 34).

Rakovsky, por el contrario, pudo apreciar las transformaciones que contrajo la burocratización de forma más profunda. En esto le “ayudó” el hecho de que no fue exiliado al extranjero, aunque fue deportado a la región polar de Astrakán a principios de 1928, donde pasó muchos años bajo condiciones extremadamente precarias (con temperaturas que oscilaban entre los 20 y 50 grados bajo cero) y de aislamiento político.

En su caso, definió a la burocracia como una capa social que, debido a los privilegios obtenidos por el ejercicio profesional del poder, se independizó de la clase obrera en términos materiales y culturales.

Esto lo explica en Los peligros profesionales del poder (1928), que citamos in extenso debido a su riqueza política y teórica:

“Cuando una clase toma el poder, un sector de ella se convierte en el agente de este poder. Así surge la burocracia. En un Estado socialista, a cuyos miembros del partido dirigente les está prohibida la acumulación capitalista, esta diferenciación comienza por ser funcional y a poco andar se hace social.

“Pienso aquí, en la posición social de un comunista que tiene a su disposición un automóvil, un buen departamento, vacaciones regulares y recibe el salario máximo autorizado por el Partido; posición que difiere de la del comunista que trabaja en las minas de carbón y recibe un salario de 50 ó 60 rublos por mes. En lo que concierne a los obreros y a los empleados, usted sabe que ellos están divididos en dieciocho categorías diferentes …”

(…)

“La clase obrera y el Partido -no ya físicamente, sino moralmente- ya no son lo que eran hace diez años. No exagero cuando digo que el militante de 1917, habría tenido dificultad para reconocerse en la persona del militante de 1928. Un cambio profundo ha tenido lugar en la anatomía y en la fisiología de la clase obrera.»

(…)

«No me detendré aquí en la diferenciación que el poder ha introducido en el seno del proletariado, y que he calificado más arriba de funcional. La función ha modificado el órgano mismo, es decir, la psicología de aquellos que se han encargado de diversas tareas de dirección en la administración y la economía del Estado ha cambiado hasta tal punto que no sólo objetiva, sino también moralmente, han cesado de formar parte de esta misma clase obrera.” (RAKOVSKY, 1928).

Así, lo que comenzó como una diferenciación funcional, rápidamente dio paso a algo más profundo. La burocracia se transformó en una clase política que re-actuó sobre las bases sociales de la URSS, en la medida que procuraba dotarse de un fundamento social.

Esta definición es la que rescata Sáenz en el libro y la incorpora como parte del “arsenal” teórico-estratégico de la corriente SoB:

“A esa nueva categoría social Rakovsky la definió como una clase política, en el sentido profundo de que no era una clase social como las tradicionales, es decir, con afincamiento económico-social, pero tampoco la consideraba como una mera burocracia, un mero epifenómeno o ‘excrecencia’ de un poder en el fondo aún obrero, sino precisamente como una ‘clase política’ (…): el fenómeno original de una nueva categoría social privilegiada que se forja a partir de su monopolio del poder en una sociedad donde los medios de producción están estatizados.” (SÁENZ, 2024, p. 35-36).

Visto lo anterior, es claro que Rakovsky empleó otra vía de análisis para capturar la novedad histórica que representó la contrarrevolución estalinista. Su abordaje parte de una premisa muy simple, pero altamente dialéctica y ajena de todo esquematismo histórico: en la transición al socialismo hay una inversión en el orden de los factores que altera el producto, dado que lo político condiciona significativamente lo económico y, por consecuencia, el Estado desempeña un papel protagónico en la configuración/estructuración de la sociedad en ciernes.

En otras palabras, en la transición el factor decisivo para definir el carácter del Estado es la clase que efectivamente ejerce el poder; un criterio donde las supuestas bases económico-sociales (es decir, la estatización de los medios de producción) ocupan un lugar subordinado a ese factor político.

Esto no lleva al último punto de la pregunta, concerniente a las características de la propiedad estatizada en los Estados donde se expropió al capitalismo. Como nos explica Sáenz, en la transición al socialismo (y en los Estados burocráticos) la propiedad pasa a ser una categoría social mixta o híbrida.

¿Qué quiere decir lo anterior? En el caso del capitalismo, la propiedad privada es puramente económica, es decir, es una categoría jurídica o superestructural que “no requiere de ninguna forma de política para su consagración” (SÁENZ, 2024, p. 37).

Las relaciones formales de propiedad en un Estado obrero, por el contrario, se sustentan en el ejercicio efectivo del poder por parte de la clase obrera, pues, de lo contrario, la “propiedad socialista” se transforma en una ficción jurídica, tal como sucedió bajo el estalinismo.

En este sentido, la propiedad estatizada en los Estados donde se expropió al capitalismo no es absoluta; al ser una propiedad estatizada, la clase o capa social que controle el poder será la que controlará dicha propiedad:

“El problema es que con la propiedad estatizada, como su nombre ya lo indica, ocurre algo distinto: al ser patrimonio del Estado lo que fue expropiado a los capitalistas, se está frente a una forma política de la propiedad, porque es el Estado el que tiene la titularidad de esta (el titular de la propiedad estatizada sería el “pueblo entero” por intermedio del Estado)”.

(…)

“Pero cuando se trata de la propiedad estatizada, el problema es que el colectivo propietario de los bienes del Estado debe tener alguna forma política de expresar su potestad. Ningún trabajador tiene en sus manos, individualmente, un título de propiedad sobre los bienes del Estado (esta última es la forma cooperativa, que no es lo mismo que la propiedad estatal), sino que los trabajadores se transforman en propietarios en tanto que colectivo, en tanto que clase social, no de manera privada o individual. Siendo así, siendo propietarios colectivos de la propiedad estatizada, expropiada la burguesía deben existir organismos políticos que representen su voluntad a tales efectos, las formas de democracia socialista que les permitan ejercer su potestad”. (SÁENZ, 2024, p. 36-37).

En suma, en los Estados donde se expropia al capitalismo la propiedad se torna un híbrido social, es decir, es una forma político-económica. Por tanto, la clase o sector social que controla el Estado es quien define el carácter de la propiedad.

3. ¿En qué reside la originalidad histórica de la revolución socialista con relación a sus antecesoras burguesas? Además, analice la afirmación del autor de que en la transición al socialismo la dictadura del proletariado antecede a la forma económica (págs. 38-43).

De acuerdo a Sáenz, el siglo XX dejó en claro que la teoría de la revolución y la teoría de la transición están unidas dialécticamente. Esto significa que, a las enseñanzas estratégicas sobre cómo luchar contra el capitalismo y preparar la insurrección para la toma del poder, tenemos que sumarle los aprendizajes de qué hacer al día siguiente del triunfo de la revolución para avanzar hacia el socialismo.

La generación de Lenin, Trotsky y Rosa debatió muchísimo sobre cómo hacer la revolución, pues ese era el desafío histórico que tenían planteado. Salvo la efímera y heroica experiencia de la Comuna de París en 1871, hasta ese momento la clase obrera nunca había tomado el poder ni gobernado sobre un Estado. Dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática (1905), Resultados y perspectivas (1906) y Huelga de masas, partido y sindicatos (1906), son algunos de los textos más icónicos que recogen los debates estratégicos que atravesaron a dicha generación.

Pero, tras la experiencia de la revolución rusa y su posterior derrota a manos de la contrarrevolución burocrática en el siglo XX, se torna fundamental articular la lucha por la toma del poder con la perspectiva de la transición al socialismo.

El libro de Sáenz está atravesado por esa tensión teórico-estratégica, la cual asume como LA tarea que nos incumbe directamente a quienes hacemos parte de las actuales generaciones militantes (un arco que combina militantes históricos, medios y a las nuevas camadas juveniles). El relanzamiento del socialismo revolucionario en el siglo XXI, además de la constante actualización de la crítica anticapitalista, también nos exige un balance a fondo para descifrar el “jeroglífico social” del estalinismo y que nos arme teóricamente para evitar que se repita un fenómeno similar.

Lo anterior no es un capricho intelectual; por el contrario, es una conclusión estratégica derivada de la derrota del ciclo de la revolución que se abrió en Octubre de 1917; un hecho histórico que demostró que no existen las “revoluciones objetivamente socialistas”, como teorizaron erradamente buena parte de las corrientes trotskistas en la segunda posguerra (y que continúan con ese enfoque hasta la actualidad).

“El siglo XX ha demostrado que no existe tal cosa como la ´revolución objetivamente socialista`. A lo más que llegan las revoluciones sin clase obrera, en las condiciones capitalistas, es al anticapitalismo. Pero sin que la clase obrera sea elevada al poder, sin que sea elevada a clase histórica, sin que adquiera el control de los medios de producción estatizados y de la revolución y la transición como un todo, la transición en sentido propiamente socialista queda bloqueada.» (SÁENZ, 2024, p. 40).

La tesis que sostiene Sáenz es muy simple, pero profunda al mismo tiempo: no puede haber transición al socialismo si la clase obrera no está en el centro del proceso. En otras palabras, ninguna burocracia o clase social la puede sustituir en la tarea de construir una sociedad libre de toda forma de explotación y opresión. En los casos donde esto ocurrió, la resultante fue el bloqueo de la transición, el relanzamiento de nuevas formas de explotación del trabajo y de apropiación del plusvalor social, así como la posterior reabsorción por el sistema capitalista[7].

En esa idea es donde convergen la unidad entre la teoría de la revolución y la teoría de la transición. ¡La centralidad de la clase obrera no se anula tras la toma del poder!

Es la clase obrera en el poder la que imprime un carácter obrero al Estado en la transición. Esto se realiza a partir de la combinación dialéctica de tres aspectos: las tareas colocadas por la revolución, los métodos con que se realizan y los sujetos sociales y políticos que las llevan a cabo (el qué, el cómo y el quién).

En este sentido, es un error tomar la expropiación del capitalismo como el único medidor del carácter socialista de una revolución y del Estado que surge de ella. Este fue el criterio unilateral que emplearon (y emplean) las corrientes objetivistas, las cuales pierden de vista que no es un factor secundario qué clase o sector social realmente dirige la planificación de la producción y el consumo social.

La burocracia soviética, por ejemplo, “planificó” la economía acorde a sus intereses como capa social privilegiada y, en consecuencia, a costa del nivel de vida de la clase obrera, priorizando de forma exagerada la industria pesada (sector I) en detrimento de la producción de bienes de consumo y la agricultura (sector II), indispensables para elevar las condiciones materiales de existencia de las masas obreras y campesinas.

Esto es lo que revela Sheila Fitzpatrick en Breve história da União Soviética (2023), en la cual señala que la producción industrial bruta presentó una tasa media de crecimiento anual del 17% entre 1928 y 1940, pero el único ítem de consumo que aumentó su producción fue el vodka, que, para mediados de los años treinta, representaba una quinta parte de los ingresos fiscales del Estado.

Lo anterior fue un rasgo constante en las gestiones estalinistas a lo largo del siglo XX, lo cual se verifica con la creciente desproporción entre los sectores I y II a través de los años: en 1928, el sector I representaba el 39,5% de la producción y el II el 60,5%; en 1940, el I, 61,2% y el II, 38,8%; en 1965, el I, 74,1% y el II 25,9%, y en 1973, el I, 73,7% y el II, 26,3% (ver Apuntes críticos sobre el balance del estalinismo (Segunda parte)).

Así, la burocracia estalinista orientó una planificación cuyo eje fue acumular en tanto que Estado, fortaleciendo la industria pesada, los medios de producción y el ejército, pero lo hizo a expensas de la producción –en cantidad y calidad – de alimentos y bienes de consumo básicos. Por ese motivo, la escasez de productos de consumo básico en la URSS no fue solamente una consecuencia del bajo desarrollo de las fuerzas productivas; también, fue una derivación de la planificación burocrática de espaldas a los intereses reales de la clase obrera.

Todos estos datos confirman la unidad entre la teoría de la revolución y la teoría de la transición. A partir de la basta experiencia del siglo XX, se hace necesario proyectar -teórica y estratégicamente- el antes y después de los “Octubres” que están por venir.

Sáenz explica que, a diferencia de sus antecesoras burguesas, en el caso de las revoluciones proletarias no aplica el automatismo de los desarrollos, porque el tipo de sociedad que aspiran construir requiere/exige la socialización real de la producción, para lo cual es indispensable el involucramiento consciente de la masas explotadas y oprimidas en la gestión de la asuntos sociales. Es decir, la forma política (dictadura proletaria) antecede a la forma económica:

“Lo que tenemos, en definitiva, es la expresión concreta de las intuiciones tempranas de Marx en un doble sentido. Uno, que la clase obrera es ´una clase de la sociedad que no es una clase de la sociedad`, lo que debe interpretarse en el sentido de que es una clase que no busca establecer una nueva dominación histórica sino abolir toda dominación, todas las clases y diferenciaciones sociales, aunque para cumplir sus propósitos deba elevarse al plano político y establecer su dictadura proletaria (…) El otro sentido, tiene que ver con que la clase trabajadora no puede cumplir sus propósitos si es sustituida por otra capa social. En la revolución proletaria no puede ocurrir lo que en la revolución burguesa, donde en su apogeo la pequeña burguesía radicalizada jacobina cumplió las tareas que la burguesía no estaba dispuesta a llevar adelante, en beneficio de esta última. En la revolución proletaria –la experiencia histórica del último siglo lo ha mostrado–, si la clase obrera no está al frente del poder, del Estado conquistado, éste degenera en otra cosa y deja de ser un instrumento de su emancipación social, de su autoemancipación (SÁENZ, 2024, p. 42).

4. Explique la diferencia entre anticapitalismo y socialismo desde la perspectiva de la transición al socialismo (págs. 42-43).

Como expusimos previamente, un amplio sector del trotskismo se pasó con todo al objetivismo, pues caracterizó como obreros y socialistas a los Estados en los que se expropió el capitalismo en la segunda posguerra, sin reparar en el hecho de que estaban bajo el control de la burocracia estalinista y, por ende, la clase obrera continuó siendo una clase explotada y oprimida.

De esta forma, nos indica Sáenz, se sustituyó el “carácter del poder, qué clase está realmente al frente de la dictadura proletaria, por el carácter estatizado de la propiedad” (SÁENZ, 2024, p. 43).

Esto último nos sirve para establecer la diferencia entre anticapitalismo y socialismo. La primera categoría nos permite caracterizar un proceso revolucionario o un Estado por la negativa, es decir, dando cuenta de que se expropió al capitalismo. Pero la ausencia de capitalismo no equivale a socialismo. En la URSS estalinista y los países del Este europeo no existía la propiedad privada capitalista, pero tampoco estaban en transición al socialismo.

Aunque sea una tarea progresiva, la estatización de la propiedad privada no implica automáticamente la transición al socialismo. Para que eso tenga lugar, es necesario que la clase obrera dirija el proceso y pueda desarrollar una planificación democrática de la producción y el consumo social:

“Pero anticapitalista y socialista son connotaciones distintas, que refieren no sólo a quién –qué clase– está realmente al mando del poder, sino también a la dinámica del proceso. Si la dinámica no es a la reabsorción de toda forma de desigualdad, de toda forma de opresión, de toda forma de propiedad y de toda forma de Estado, sencillamente no estamos frente a una transición socialista” (SÁENZ, 2024, p. 43).

Ahora bien, cuando explicamos la diferencia entre anticapitalismo y socialismo en las sesiones de formación política, varios compañeros y compañeras suelen preguntarnos por qué utilizamos el “anticapitalismo” en nuestras campañas electorales o para denominar al ¡Ya Basta! como la “juventud anticapitalista”.

En este caso, el uso del término obedece a un criterio táctico. En muchos países, “socialismo” es utilizado por los partidos reformistas o, peor aún, por otros que se transformaron en pilares del régimen burgués. Es el caso del Partido Socialista en Francia, el cual fue gobierno de esa potencia imperialista en varias ocasiones. Por este motivo, el trotskismo galo suele referirse a sí mismo como la extrema izquierda (un término que no usamos en América Latina, porque remite más a las corrientes guerrilleras o ciertas agrupaciones anarquistas/autonomistas).

En vista de esto, nuestra corriente emplea el mote de “anticapitalista” para delimitarse del reformismo o de otras corrientes burguesas que se camuflan bajo el paraguas del “socialismo nacional” (o del siglo XXI, como hizo el chavismo hace unas décadas). Deja en claro que estamos contra los capitalistas y el Estado burgués, a diferencia del reformismo que apela a la conciliación de clases.

En conclusión, visto desde la estrategia revolucionaria las tareas anticapitalistas son fundamentales para proyectar la transición al socialismo, a condición de que se combinen con la centralidad de la clase obrera y la planificación democrática.

5. A qué se refiere el autor cuando habla del “elemento jacobino” del partido revolucionario. Igualmente, analice la dialéctica que se establece entre el movimiento de masas y el partido revolucionario en medio de una situación revolucionaria (págs. 44-47).

Por último, veamos el tema del partido y su papel en la transición al socialismo. Como destaca Sáenz, en este terreno el aporte que realizó Lenin fue innovador, pues se distanció del abordaje amorfo de Marx, para quien el partido era una forma organizativa que surgía naturalmente de las entrañas de la clase obrera.

En Lenin, por el contrario, es el resultado de un proceso de selección de los elementos más avanzados de la vanguardia obrera, estudiantil e intelectual. Es decir, el partido no surge espontáneamente, sino que es fruto de una tensión constructiva permanente y específica.

Aunado a esto, desempeña un papel fundamental antes, durante y después de la revolución. El Estado obrero no puede sustraerse totalmente de las presiones que ejercen el conjunto de las clases sociales del país donde tuvo lugar la revolución, mientras que el partido (en tanto no sea absorbido por el Estado, como sucedió con el Partido Bolchevique) puede mantener su mirada en el horizonte de la lucha de clases, tanto a nivel nacional como internacional.

Para graficar mejor esta idea, pongamos un caso hipotético. Imaginemos un Estado obrero que firma un acuerdo diplomático y comercial con un Estado burgués, algo totalmente válido para romper con el aislamiento que el imperialismo impone a quienes desafíen sus mandatos o cuestionen la propiedad privada. Ahora bien, dicho acuerdo no compromete en nada al partido que, como parte de una corriente internacional, puede continuar denunciando el carácter explotador y opresor de dicho Estado y conspirar para destruirlo mediante el triunfo de una revolución.

En conclusión, el partido continúa jugando un papel fundamental en la transición al socialismo:

“Así las cosas, la experiencia del siglo pasado, lejos de debilitar la idea de partido, ha elevado al cuadrado su necesidad. Otra cosa distinta es la lógica de secta que impera en muchas organizaciones que pierden de vista las necesarias relaciones dialécticas que se establecen entre el partido de vanguardia y las corrientes revolucionarias en competencia, la vanguardia y las masas. Hemos escrito en muchos lados que el partido sin las masas no es mucha cosa y que, viceversa y desde el punto de vista dialéctico-estratégico, la clase obrera, sin la organización consciente del partido revolucionario, tampoco logra hacerse valer como clase histórica”. (SÁENZ, 2024, p. 47).

Bibliografía

ANTOINE, Artous. 2021. “Trotsky y el análisis de la URSS”, en https://izquierdaweb.com/trotsky-y-el-analisis-de-la-urss/ (Consultada el 02 de mayo, 2025).

BENSAID, Daniel. “Comunismo y estalinismo. Una respuesta al libro negro del comunismo”, en https://www.marxists.org/espanol/bensaid/1997/001.htm (Consultado el 06 de enero de 2022).

BROUÉ, Pierre. 2006. “La tragedia de los Consejos obreros”. En Hungría del ’56, 105-187. Buenos Aires, Argentina: Ediciones IPS

FITZPATRICK, Sheila. 2023. Breve história da União Soviética. São Paulo: Editora Todavia: FRYER, Peter. 2006. “La tragedia de Hungría”. En Hungría del ’56, 31-104. Buenos Aires, Argentina: Ediciones IPS.

RAKOVSKY, Christian. 1928. Los peligros profesionales del poder. En https://www.marxists.org/espanol/rakovski/1928/08-1928.htm (Consultada el 07 de junio de 2025).

SÁENZ, Roberto. 2024. El marxismo y la transición al socialismo. Buenos Aires: Ediciones Izquierda Web.

TROTSKY, León. La Revolución Traicionada. Fundación Federico Engels: Madrid, 2001.

[1] Esto es lo que ocurre con Anne Applebaum y Sheila Fitzpatrick, dos renombradas investigadoras sobre el estalinismo. Ambas historiadoras identifican una supuesta “continuidad” entre Lenin y Stalin. Así, bajo este enfoque, el terror burocrático de los años treinta es interpretado como una consecuencia directa de la revolución bolchevique. Fitzpatrick, por ejemplo, caracteriza que la revolución rusa fue un golpe de Estado y retrata a Lenin como un ser sediento de hacerse con el poder (ver “El equipo de Stalin”: un enfoque novedoso para validar conclusiones liberales). Por otra parte, las investigaciones de estas historiadoras contienen datos históricos que aportan muchísimo para hacer un balance estratégico de la contrarrevolución estalinista.

[2] Al respecto, es útil recordar el debate de Lenin con el izquierdismo sobre la vigencia de la democracia burguesa, en el cual señaló que, si bien desde la perspectiva histórica había sido superada por la experiencia de la democracia obrera en los Soviets, no sucedía lo mismo con respecto al tiempo de la política, pues aún era vigente para la enorme mayoría de la clase obrera mundial y, por tanto, era necesario que las organizaciones revolucionarias no asumieran una posición anti-electoral sectaria e infantil. Esta dualidad –o desincronización- entre la temporalidad histórica y la política, nos parece útil para comprender la persistencia del estalinismo por siete décadas (si datamos su origen a mediados de los años veinte del siglo XX), un desarrollo contradictorio para un fenómeno sin viabilidad en la larga duración.

[3] La metodología que utilizamos fue realizar una primera discusión en subgrupos de cinco personas y, posteriormente, pasamos a realizar una plenaria con informes de una persona por cada subgrupo, abriendo la palabra para comentarios y aclaración de dudas a todas las personas participantes.

[4] En nuestro caso utilizamos la edición publicada por Ediciones IzquierdaWeb, cuya numeración no coincide con la versión de Prometeo.

[5] Más adelante, en el capítulo 2, se problematiza la utilización del término “Estado Obrero”, en el cual no queda claro el papel de dominación de la clase obrera. Es decir, lo político se diluye en una denominación social abstracta. Por este motivo, Sáenz se decanta por la categoría de dictadura proletaria, la cual no deja dudas sobre el papel dirigente de la clase obrera, estableciendo un lazo directo entre las tareas, el sujeto social que las realiza y los métodos que utiliza para tal fin (¿el qué, el quién y el cómo?).

[6] Además, es absurdo para el caso de las corrientes trotskistas objetivistas, las cuales replican los criterios de Yevgueni Preobrazhenski, antiguo miembro de la Oposición de Izquierda que capituló tempranamente en 1928, deslumbrado por el giro ultraizquierdista de Stalin con la industrialización acelerada y la colectivización forzada, medidas que se llevaron a cabo con métodos anti-socialistas y que sirvieron para afianzar el poder burocrático. Rakovski, por el contrario, nunca renegó de sus posiciones previas ni cantó loas a la burocracia. Por este motivo, Trotsky afirmó que “Stalin consiguió a Rakovski con la colaboración de Hitler”, pues se sintió presionado a salir de la deportación para colaborar en la lucha contra el nazismo.

[7] Por motivos pedagógicos, optamos redactar esa frase de forma muy amplia o genérica. Desde un punto de vista más minucioso, podemos agregar que nuestra corriente aún considera a Cuba como un Estado burocrático, dado que no se restauró el capitalismo. Esto no se debe a algún tipo de “izquierdismo” de la burocracia castrista, sino que remite al peso político de la burguesía gusana en los Estados Unidos, un factor que obstaculiza su reabsorción. En todo caso, no hay ninguna transición al socialismo en la isla y, dado el deterioro/vaciamiento de las conquistas revolucionarias, no se puede descartar una restauración por la vía del colapso del régimen.