El 21 de septiembre de 1983[1], en plena decadencia de la última dictadura militar argentina, un grupo de artistas, junto a organismos de derechos humanos y activistas políticos, emprendieron la realización de siluetas que representaban la ausencia de los detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado, en el marco de la III Marcha de la Resistencia convocada por las Madres de Plaza de Mayo.

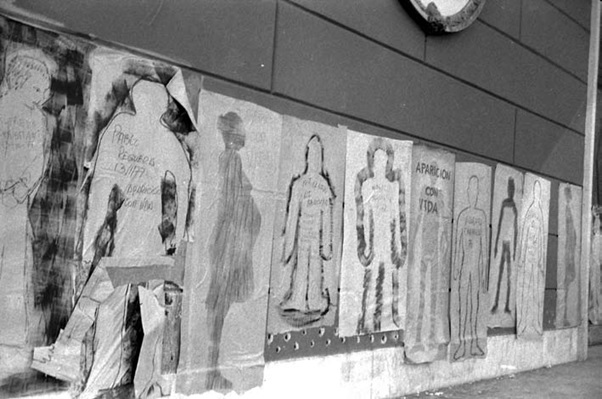

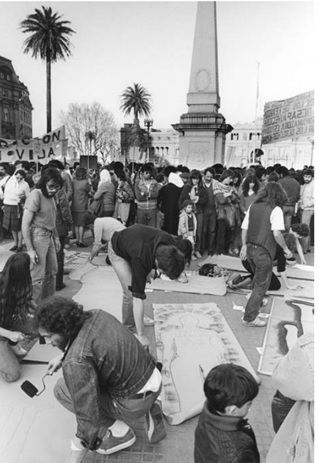

Esta expresión artístico-política consistió en el trazado de la forma de un cuerpo humano en tamaño real, que esa noche se realizó en un taller al aire libre. Participaron cientos de personas, que luego pegaron las siluetas en diferentes espacios de la vía pública para dar visibilidad a las reivindicaciones del creciente movimiento en defensa de los derechos humanos. Este evento se conoció en adelante como el “Siluetazo”. La propuesta inicial consistía, según sus impulsores, en:

“[…] realizar 30.000 imágenes de figuras humanas a tamaño natural realizadas por todas las entidades y militantes de distintos sectores que coincidan en reclamar por los derechos humanos.

Objetivos:

1) Reclamar por la aparición con vida de los detenidos por causas políticas y todas las otras exigencias que se hicieron cuando la marcha de repudio al “informe militar”.

2) Darle a una movilización otra posibilidad de expresión y perdurabilidad temporal.

3) Crear un hecho gráfico que golpee al gobierno a través de su magnitud física y desarrollo formal y por lo inusual renueve la atención de los medios de difusión.

4) Provocar una actividad aglutinante, que movilice desde muchos días antes de salir a la calle.” (Longoni y Bruzzone, 2008: 63).

A pesar de la idea inicial de los organizadores, la realización de la iniciativa fue tomando forma de manera espontánea: la gente escribía los nombres de desaparecidos, su fecha de desaparición y hasta consignas políticas. Así, el Siluetazo dio un canal artístico de expresión a un movimiento político en un clima aún de hostigamiento y represión por parte de las fuerzas represivas al poder del Estado, y contenía un profundo contenido simbólico y político:

“La silueta se convierte […] en la huella de dos cuerpos ausentes, el de quien prestó su cuerpo para delinearla y -por transferencia- el cuerpo de un desaparecido […]. La acción de poner el cuerpo porta una ambigüedad intrínseca: ocupar el lugar del ausente es aceptar que cualquiera de los allí presentes podría haber desaparecido, correr esa incierta y siniestra suerte.” (ídem, 2008: 32).

De esta forma, se construía un vínculo solidario con los detenidos desaparecidos y una identificación con aquellos que también habían “puesto el cuerpo” antes.

La iniciativa del Siluetazo fue tomada también por un grupo de artistas primero llamado Gas-Tar (Grupo de Artistas Socialistas-Taller de Arte Revolucionario) y luego renombrado CAPaTaCo (Colectivo de Arte Participativo Tarifa Común), en el que intervenían varios militantes del viejo MAS (Movimiento al Socialismo). Muchas de las intervenciones callejeras de este grupo se dieron en el marco de movilizaciones más que dentro del ámbito artístico en sí.

El viejo MAS por aquellos años levantaba la consigna “Toda la verdad”, oponiéndola a la de “Aparición con vida”. Una de las siluetas que llevaba escrita esa primera consigna era la que recordaba a Dalmiro Flores, joven obrero de la construcción asesinado por grupos parapoliciales en la masiva movilización contra la dictadura del 16 de diciembre de 1982. Su silueta, a diferencia de otras, aparecía sobre el piso, dando cuenta de la certeza del destino de esta víctima.

En ese entonces, el contenido de la consigna de la corriente morenista consistía en señalar la responsabilidad del Estado, junto a sus funcionarios y fuerzas represivas, por el plan sistemático de desaparición de personas llevado adelante por la dictadura militar. De esta manera, el viejo MAS buscaba darle un impulso al movimiento, radicalizar sus reivindicaciones: “A la sostenida interrogación sobre el destino de los desaparecidos o incluso a la secreta esperanza de su retorno, confrontaba la demanda de investigación y la denuncia a los responsables de esos asesinatos” (ídem: 35-36). Su objetivo era que el movimiento pudiera desarrollar una lucha consecuente tanto contra los perpetradores del terrorismo de Estado, así como contra los responsables civiles, desde los grandes capitalistas nacionales y extranjeros, hasta la Iglesia católica.

Meses después del primer Siluetazo, la realización de siluetas se expandió, tanto de manera espontánea como por iniciativa de grupos como el Frente por los Derechos Humanos ligado a las Madres. Días antes del 10 de diciembre de 1983, día de la asunción de Alfonsín, comenzó una producción para que aparecieran 30.000 siluetas estampadas en la ciudad, acción que se repetiría en el Obelisco pocos meses después. En varias localidades del interior del país, las siluetas estampadas sobre el piso se multiplicaban y, no necesariamente vinculadas a la consigna “Aparición con vida”, y se volvían un símbolo para representar a los desaparecidos.

Es significativa la redefinición de la práctica artística que llevaba consigo el Siluetazo: un arte entendido como creación colectiva, con una dimensión participativa importante y donde lo producido “pertenece a todos”. Rodolfo Aguerreberry, Julio Flores y Guillermo Kexel, los artistas que organizaron la intervención artística, señalan que “la participación de los manifestantes es absolutamente fundamental en la elaboración de la obra, en la impronta de la realización, en las múltiples modificaciones de las consignas recreando las propuestas e innovando en el acto de apropiación del signo […]” (ídem: 78). Hay en la práctica del Siluetazo un evidente vínculo entre el arte y la lucha de clases o, mejor dicho, una manifestación de cómo muchas veces el arte funciona como vía de expresión política de distintos movimientos de lucha. En este caso, una práctica “desde abajo”[2], que puso en marcha recursos artísticos para dar visibilidad y ampliar la lucha por los derechos humanos y contra la dictadura militar.

El Siluetazo de septiembre de 1983 generó un gran efecto en una sociedad que se encontraba asestándole los últimos golpes a la dictadura comenzada siete años antes, que buscó barrer con la organización independiente de movimientos de lucha en el marco de su progresiva radicalización política. El Siluetazo y todas las acciones que fueron influidas por éste fueron la expresión de sectores amplios de la sociedad que no pudieron ser derrotados a pesar del terrorismo de Estado. Esta forma de retratar una serie de reivindicaciones concretas a través del arte fue importante para instalar la cifra de 30.000 desaparecidos y poder ampliar el alcance del movimiento en defensa de los derechos humanos a través del impacto visual en las calles. Un impacto que continúa buscándose al día de hoy, con siluetas pintadas en distintos sitios de memoria y espacios callejeros días antes de cada 24 de marzo.

En el marco del gobierno ultrarreaccionario de Javier Milei, desde el ¡Ya Basta! vamos a retomar esta expresión artística en nuestros lugares de estudio a nivel nacional el próximo jueves 20 de marzo. Queremos resignificarla hoy como una herramienta en la pelea contra este gobierno negacionista y apologista de la dictadura, contra la represión y contra los ataques a los derechos democráticos de todos los gobiernos desde 1983 hasta la actualidad.

Referencias

Longoni, A. y G. Bruzzone (comp.) (2008), El Siluetazo. Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora.

Sáenz, R. (2024), “Ensayo de interpretación del modernismo”, en IzquierdaWeb, disponible en https://izquierdaweb.com/ensayo-de-interpretacion-del-modernismo/.

[1] Mucha de la información fue extraída de la compilación realizada por Ana Longoni y Gustavo Bruzzone, publicada en 2008 bajo el nombre El Siluetazo, de Adriana Hidalgo editora, a la cual han aportado compañeros artistas como Fernando Coco Bedoya y Emei.

[2] Ver Sáenz, R., “Ensayo de interpretación del modernismo”. Disponible en www.izquierdaweb.com.