“Los economistas razonan de singular manera. Para ellos no hay más que dos clases de instituciones: las unas, artificiales, y las otras, naturales. Las instituciones del feudalismo son artificiales, y las de la burguesía son naturales. En esto los economistas se parecen a los teólogos, que a su vez establecen dos clases de religiones. Toda religión extraña es pura invención humana, mientras que su propia religión es una emanación de Dios. Al decir que las actuales relaciones —las de la producción burguesa— son naturales, los economistas dan a entender que se trata precisamente de unas relaciones bajo las cuales se crea la riqueza y se desarrollan las fuerzas productivas de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Por consiguiente, estas relaciones son en si leyes naturales, independientes de la influencia del tiempo. Son leyes eternas que deben regir siempre la sociedad. De modo que hasta ahora ha habido historia, pero ahora ya no la hay. Ha habido historia porque ha habido instituciones feudales y porque en estas instituciones feudales nos encontramos con unas relaciones de producción completamente diferentes de las relaciones de producción de la sociedad burguesa, que los economistas quieren hacer pasar por naturales y, por tanto, eternas.”

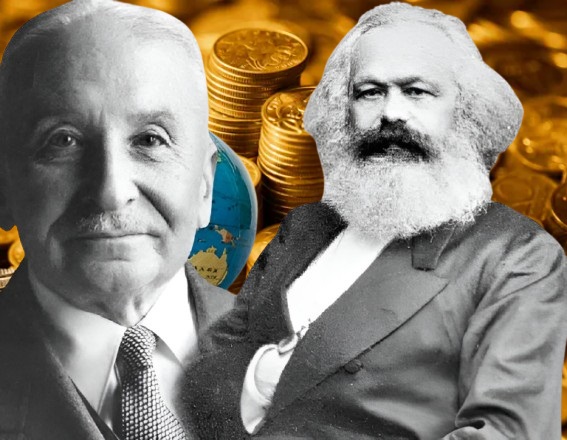

Karl Marx, Miseria de la Filosofía

Si von Mises no es el primer representante de la Escuela Austríaca, tiene el mérito de haber intentado hacer explícita la manera de razonar de la Escuela Austríaca. Sus primeros y principales referentes, Carl Menger y Eugen von Böhm-Bawerk, usaron de manera sistemática, permanente, el procedimiento que Marx llamó el de las “robinsonadas del siglo XVIII”. Toda su teoría se basó en esa forma de operar, pero de un modo casi instintivo, sin casi haber dicho: “así creemos que debe estudiarse la sociedad humana”. La excepción es el ensayo de Menger llamado “Investigaciones sobre el método de las Ciencias Sociales, en especial, de la economía política”.

Mises tomó ese método ya existente, lo hizo explícito y le puso un nombre: praxeología, la “ciencia” de la “acción humana”. Nos dice que esa, la “ciencia” por él identificada y descubierta como tal, es la superación de las ciencias económicas:

“Por más de cien años, sin embargo, los efectos de este radical cambio en los métodos de razonamiento fueron muy restringidos porque la gente creía que referían solo a un pequeño segmento del total del campo de la acción humana, a saber, los fenómenos de mercado”.

Así habla Mises sobre la economía política. Desde autores como Adam Smith, William Petty y François Quesnay, la economía política ha dejado de intentar sancionar las normas de lo que la economía humana moralmente debería ser para explicar lo que es. En eso, y solamente en eso, Mises tiene razón. Pero la economía clásica no lo satisface.

“Durante mucho tiempo los hombres no se dieron cuenta de que la transición de la teoría clásica del valor a la teoría subjetiva del valor era mucho más que la sustitución por una teoría más satisfactoria del intercambio mercantil de otra menos satisfactoria. La teoría general de la elección y las preferencias va mucho más allá del horizonte que abarcaba el alcance de los problemas económicos circunscritos por los economistas desde Cantillon, Hume y Adam Smith hasta John Stuart Mill. Es mucho más que una mera teoría del ‘aspecto económico’ del emprendimiento humano y del esfuerzo del hombre por obtener mercancías y mejorar su bienestar material. Es la ciencia de todo tipo de acción humana. La elección determina todas las decisiones humanas. Al hacer su elección, el hombre no sólo elige entre diversas cosas y servicios materiales. Todos los valores humanos se ofrecen como opción. Todos los fines y todos los medios, tanto las cuestiones materiales como las ideales, lo sublime y lo bajo, lo noble y lo innoble, están ordenados en una hilera y sujetos a una decisión que elige una cosa y deja de lado otra.”

Este es el punto de partida de toda su reflexión. Mises nos quiere ofrecer una teoría general de toda “acción humana”, unas leyes generales aplicables a todas las sociedades, a todos los momentos, a todas las historias, a todas las “decisiones”.

Miremos con atención su razonamiento. Nos dice que los economistas, cuando observaron actos como los de la compra y la venta, la búsqueda de ganancias, etc., hicieron muy bien y sacaron muy buenas conclusiones. Les reprocha no haber extendido sus conclusiones teóricas del valor y los precios, del interés y la renta, a toda actividad humana. Cuando Mises quiere una teoría de la “acción humana” en general, quiere hacer encajar todo comportamiento humano en las conclusiones sacadas por los economistas sobre hechos mucho más específicos.

Nos dice que esta transformación en la manera de entender la “acción humana” estaría dada por la adopción de la “teoría subjetiva del valor”, la teoría de la utilidad marginal que pretendió refutar definitivamente la llamada “teoría del valor trabajo”. Sus antecesores quisieron entender el intercambio mercantil fuera del intercambio. Quisieron imaginar que el valor y los precios no se originan en una sociedad que específicamente intercambia y usa dinero sino en todas.

La transformación capitalista de los siglos anteriores conmocionó todas las relaciones sociales. El acto del intercambio, de la compra y la venta, satisfizo una muy pequeña cantidad de necesidades a lo largo de la mayoría de la historia humana. La teoría subjetiva del valor intentó hacer encajar la actividad agrícola del campesino medieval, la migración en busca de recursos del nómada, el cuidado de los animales del pastor arameo, en las categorías de la compra y la venta, pese a que ninguno de ellos raramente comprara o vendiera nada. Lo veremos más adelante en nuestra crítica de la teoría de la utilidad marginal.

Pero a Mises eso no le alcanza. Quiere que toda “acción humana” sea reducida a las leyes económicas de la sociedad capitalista. No las reales, claro está, sino las fetichizadas por ellos como reglas eternas de la sociedad humana. Adam Smith sacó muchas conclusiones de observar al burgués de las industrias textiles británicas del siglo XVIII y toda la actividad monetaria y bursátil desarrollada a su alrededor. Generalizando esas conclusiones a todas las sociedades, nos quiere presentar la búsqueda de lucro del accionista de la Bolsa como la misma cosa que la lucha por la libertad de la rebelión de Espartaco.

Esto no es un reproche moral, no interesa si una resulta despreciable y la otra loable. Queremos poner de relieve el absurdo de querer hacer entrar por la fuerza todas las cosas en hechos históricamente específicos. El “interés”, obtener más dinero por haber prestado dinero, necesita de la existencia del dinero, la extensión de su uso, un prestamista y un deudor que pueda hacer algún uso del dinero. Para Mises no hay necesidad de que tales cosas existan para que existan los “intereses”. Las leyes de su funcionamiento estarían ya dadas por toda búsqueda de un objetivo. Estudiando al accionista de Wall Street podemos entender la lucha por la libertad los esclavos de la Antigua Roma, la creación de una creencia religiosa, la redacción de la Odisea o el acto sexual. Usando palabras que suenen más abarcativas, como “elección” o “búsqueda de satisfacción”, intenta sujetar ideológicamente toda “acción humana” a las leyes de la compra y la venta, la producción industrial y el préstamo de dinero. El objetivo es presentar como eternas relaciones sociales que tienen apenas algunos siglos de existencia.

Mises nos dice que la teoría subjetiva del valor es una teoría de “elección y las preferencias”. De nuevo: las teorías del valor surgieron cuando fue necesario explicar por qué cosas que satisfacen necesidades humanas se intercambiaban en diversas proporciones con el dinero como intermediario. Mises quiere absorber en la acción de comprar algo y no otra cosa, que es una acción específica, en la “acción” más general de elegir una cosa y no otra. Así, es lo mismo preferir comprar un vino a unos cigarros y preferir levantarse contra la esclavitud a temer las consecuencias de la respuesta esclavista. De la primera, del acto de comprar, se puede comenzar a entender el “valor”, por qué algunas mercancías son más caras que otras. Mises quiere deducir también el “valor” de la segunda, del acto de rebelarse contra la esclavitud.

Antes, lo que se conocía como “ciencia económica” era, por ejemplo, lo que entendían los griegos por oîkos nomós, palabras de las que viene la palabra “economía”, que significan las “reglas de la administración de la casa”. Incluso en una de las sociedades pre-capitalistas en las que fue más importante el intercambio a través de dinero, como lo fue la Antigua Grecia, éste era sobre todo de ciudad a ciudad, de región a región. El comercio minorista era poco importante en una sociedad con la mayoría de la población atada a la tierra, a haciendas mayormente autosuficientes.

Mises y la historia

Y, pese a todo, los hechos son testarudos. Basta observar rápidamente la historia para saber que, en la mayor parte de las sociedades humanas, el uso del dinero, por ejemplo, estaba circunscripto a un círculo relativamente pequeño de personas. ¿Cómo hacer encajar entonces las afirmaciones de la “praxeología” con la realidad? Sencillo, olvidándola lo más que se pueda.

“Hay dos grandes ramas de las ciencias de la acción humana: la praxeología y la historia” nos dice Mises. Esta es una afirmación demasiado atrevida para cualquier autor con algún sentido de las proporciones. Para Mises, su teoría (que es, como veremos más adelante, absurda) es más que una teoría. No, pone su propia teoría en el rango de ciencia total, a la altura de la historiografía como tal y por encima de la sociología, la antropología, la arqueología, etc. Ni siquiera se digna a nombrarlas como ramas de las ciencias sociales ¿Es que acaso se puede afirmar tan livianamente que la mayoría de las ciencias sociales no existen, hacer de cuenta que ni siquiera vale la pena mencionarlas? No solamente eso, Mises hace de cuenta que la mayoría de las ciencias sociales realmente existentes, las que se estudian en todas las academias del planeta, no existen, mientras pone en un plano de existencia sublime su propia teoría como una de las grandes ramas de la comprensión de la “acción humana”. La ignorancia deliberadamente auto-impuesta es directamente proporcional a su pretenciosidad.

¿Y qué tiene para decirnos de la otra gran rama de la “acción humana”?

“La historia no puede enseñarnos ninguna regla general, principio o ley. No hay medio de abstraer de la experiencia histórica a posteriori ninguna teoría o teoremas concernientes a las conductas y políticas humanas. La información de la historia no sería más que una tosca acumulación de hechos inconexos, un montón de confusión, si no pudieran ser clarificados, organizados e interpretados por un conocimiento praxeológico sistemático”.

Mises nos anuncia que toda la historiografía, todos los historiadores, todas las teorías y marcos conceptuales de la ciencia histórica se venían dedicando, hasta su llegada, a colectar hechos inconexos, dejando nada más que “un montón de confusión”. Nos presenta la historiografía como si esta ciencia se hubiera dedicado a recolectar hechos sueltos como un niño en la primaria repitiendo sus lecciones de fechas patrias frente a su maestro.

No podemos no tomar estas afirmaciones sino con merecida ironía. Si Mises estuviera afirmando que su método es el mejor para entender la historia, sería una cosa. Sería ridículo, pero mucho menos ridículo. Pero no, está afirmando que es el primer y único método para entender la historia. Nadie más antes que él pensó en darle un marco conceptual, una interpretación, a la información histórica. Los marcos conceptuales de los historiadores son muchos, y las polémicas en torno a ellos también. Hacer de cuenta que no existen simplemente no es una afirmación aceptable. Presentar a la historiografía como un montón de estudiosos confundidos poniendo acontecimientos y fechas en una línea de tiempo es producto, en el mejor de los casos, de una pasmosa ignorancia. En el peor, de una impresionante deshonestidad intelectual.

Es evidente para los que conozcan un poco sobre el dogma austríaco lo que está haciendo Mises. Está extrapolando el debate teórico entre la Escuela historicista alemana y la Escuela austríaca a finales del siglo XIX y principios del XX, conocido como Methodenstreit. El único interés real que reviste ese debate en nuestros días es que participó de él Max Weber, del lado de los “austríacos”.

Los economistas “historicistas”, muy influenciados por el primer historiador científico (Leopold von Ranke), negaban que existieran principios económicos universales a la manera de los austríacos. En este punto, tenían razón. Pero eso no significa que su método fuera correcto. Su posición era, en esencia, empirista. Sostenían que la sola acumulación de datos históricos bastaba para entender cada período histórico. Sus conclusiones tenían, obviamente, un método teórico subyacente; había una teoría de la historia detrás de su manera de colectar, procesar y entender la información histórica. Pero ellos negaban que así fuera.

A esa posición el lado austríaco le oponía el suyo, del que hablaremos en la siguiente sección de este artículo: el método apriorístico-deductivo. En la polémica tuvieron la ventaja de reconocer que tenían un método teórico, mientras los “historicistas” hacían equilibrio entre negar tener uno y defender el que realmente tenían.

Mises, entonces, nos dice que toda la historiografía es el “Historicismo alemán” y que todo enfoque teórico es el “austríaco”. Esa es su polarización entre “dos ciencias” de la “acción humana”. Es imposible saber si sus afirmaciones son producto de la más absoluta deshonestidad intelectual o la más burda ignorancia de todo lo que existe fuera de las fronteras de sus dogmas.

Hasta ahora, vemos que la “ciencia” praxeológica nos invita a hacer de cuenta que la mayoría de las disciplinas sociales no existen. Y, en el caso de que se les reconozca su existencia, nos propone que descartemos todas sus conclusiones porque toda historiografía es igual al Historicismo alemán. La existencia real de las ciencias sociales reales es una cosa completamente fuera del radar miseniano.

Mises quiere llegar a ciertas “reglas generales, principios o leyes” y confrontar con las ciencias sociales no ayuda. Porque ningún dato que nos hayan dado las ciencias sociales respalda la conclusión a la que él quiere llegar: que las leyes del capitalismo son eternas, un producto del comportamiento humano en general. De eso se trata su “praxeología.”

De hecho, una corriente tal vez mayoritaria de la historiografía, la arqueología y la antropología directamente niega que tales “reglas generales” siquiera existan. Más aún “reglas generales” para el comportamiento humano. El estudio real de la historia humana muestra comportamientos completamente diferentes de individuos en contextos históricos, sociales y geográficos completamente diferentes.

Mises, sin embargo, ya tiene por objetivo alcanzar esas “reglas generales” del comportamiento humano. Y no puede tener lo que quiere con la información histórica real de la vida real de la ciencia real. Entonces, necesita otro procedimiento: la invención de individuos imaginarios en circunstancias imaginarias. Tal es su ciencia imaginaria.

La “praxeología” como tal, la lógica y las matemáticas

“La praxeología es una ciencia teorética y sistemática, no histórica. Su alcance es la acción humana como tal, independientemente de todas las circunstancias ambientales, accidentales e individuales de los actos concretos. Su conocimiento es puramente formal y general sin referencia al contenido material y las características particulares del caso concreto. Busca el conocimiento válido para todas las instancias en las que las condiciones exactas se corresponden con aquellas implicadas en sus suposiciones e inferencias. Sus afirmaciones y proposiciones no se derivan de la experiencia. Son, como las de la lógica y las matemáticas, a priori. No están sujetas a verificación o falsificación en el campo de la experiencia y los hechos. Son tanto lógica como temporalmente antecedentes a cualquier comprensión de los hechos históricos. Son una condición necesaria de cualquier entendimiento de la evidencia histórica. Sin ellas no seríamos capaces de ver en el curso de los acontecimientos nada más que un cambio caleidoscópico y un desorden caótico.”

Todo un emprendimiento el que creía tener Mises. Pretendía poner su pseudo-ciencia en un mismo nivel que la lógica y las matemáticas. Ni más, ni menos. No por nada la quiso llamar “praxeología”; o “lógica de la práctica”.

Veamos de qué se trata. La lógica es, desde la antigua filosofía griega, el intento de entender el propio entendimiento. Esto es: encontrar las formas de una reflexión correcta e incorrecta independientemente de cuál es esa reflexión. El primero en sistematizar las cosas así fue Aristóteles, y sus conclusiones son hoy conocidas como “lógica aristotélica”. La más conocida es la forma del silogismo, el razonamiento compuesto por tres términos; dos premisas y una conclusión que se deriva de ellas:

Premisa 1 (Universal afirmativo): Toda A es B

Premisa 2 (particular afirmativo): C es A

Conclusión: C es B

Este razonamiento es formal; es decir, refiere sólo a las formas y no al contenido concreto del pensamiento. Solamente conocemos A, B y C; que son la forma que toma lo que se puede pensar, no lo que realmente estamos pensando. Para hacerlo concreto, necesitamos darle un contenido, un objeto:

Premisa 1 (Universal afirmativo): Todos los perros tienen hocico

Premisa 2 (particular afirmativo): Firullays es un perro

Conclusión: Firullays tiene hocico

Con el pensamiento formal, el del silogismo, hemos llegado a una conclusión no formal, concreta.

Es verdad que las matemáticas funcionan de la misma manera, y son igualmente formales. Están atadas a una “forma” específica: la forma del número. Es universalmente conocida una manera de plantear que algo es innegable:

2+2=4

Entonces, Mises quiere encontrar fórmulas de comportamiento humano que sean tan universales como el silogismo y 2+2=4. Por eso plantea que su “praxeología” es “formal”. Y nos dice que este procedimiento, el de comenzar todo entendimiento de las sociedades humanas sin ningún tipo de observación, sin partir de ninguna investigación o información concreta, es el único que nos puede ayudar a entender la información.

¿A quién se le ocurriría negar que 2+2=4? Y, sin embargo, si salimos del terreno de las formas de los números y les ponemos un objeto, si salimos del pensamiento abstracto formal al pensamiento concreto; las cosas son diferentes:

2 galaxias+2 dolores de estómago= 4… ¿qué? ¿Existencias, tal vez?

¿Pero quién querría sumar dos galaxias y dos dolores de estómago? Nadie, por supuesto, porque el pensamiento formal “2+2=4” en este caso no sirve para nada. La suma simple “2+2=4” es universalmente válida sí y sólo sí nos quedamos en el terreno formal del pensamiento. Lo mismo sucede con el silogismo:

Premisa 1 (general): Todos los perros tienen cuernos

Premisa 2 (particular): Firullays es un perro

Conclusión: Firullays tiene cuernos

El problema en este silogismo es obvio: la primera premisa es falsa. Pero la estructura del silogismo como tal no cambia, sigue siendo igualmente válida. Entonces, la afirmación de que el perro Firullays tiene cuernos es “lógicamente” correcta, pero no lo es en los hechos. La lógica formal es un paso absolutamente necesario del conocimiento, pero es solamente un paso. La ciencia, conscientemente o no, para conocer algo de manera concreta, pasa siempre de la lógica formal (la lógica de las formas) a la lógica concreta (la lógica dialéctica).

La lógica y las matemáticas son herramientas descubiertas por la humanidad para aproximarse a lo que quiere conocer. Pero Mises nos dice que sus reglas pueden ser alcanzadas con el puro pensamiento, son el punto de partida del comienzo de cualquier comprensión de las cosas.

Esta noción de las cosas es la fuente de una de sus más estúpidas críticas al marxismo. Dice Mises que Marx defiende lo que él llama “polilogismo”. Es decir, como existen escuelas económicas “burguesas” y escuelas “proletarias”, supuestamente Marx dice que las clases sociales tienen estructuras mentales diferentes porque tienen “lógicas” diferentes. Lógica siempre entendida en el sentido formal que describimos más arriba.

En este punto, llegamos a un absurdo tal que uno no puede no quedarse boquiabierto. Mises está reduciendo todo conocimiento a la “lógica”. Entonces, si opinamos que existen las determinaciones sociales que condicionan la ideología, entonces supuestamente estamos afirmando que hay “lógicas” aristotélicas diferentes según la clase social. Lo cierto es que el conocimiento no se reduce, no se puede reducir, a las estructuras del razonamiento descritas por Aristóteles hace dos milenios y medio. ¿Podrían los austríacos acusarnos de “polilogismo” si decimos que un esclavista está condicionado por serlo cuando defiende como natural la existencia de la esclavitud? Si fueran consecuentes, sí.

Para apilar de nuevo deshonestidad sobre ignorancia, llama también “polilogismo” a la ideología nazi, pero “polilogismo de raza” en vez de “polilogismo de clase”. Es fácil para Mises hacerse el distraído con el hecho de que apoyó en tiempo real al fascismo, dijo que había “salvado la civilización” del socialismo y hasta fue asesor del dictador fascista austríaco Dolfuss. Su rechazo por el nazismo, en tiempo real y no a posteriori, fue porque no era la variante del fascismo con la que él estaba aliado. Cuando uno señala las simpatías abiertas de Mises por el fascismo por su “mérito imperecedero de haber salvado la civilización”, sus partidarios suelen responder que Mises no era fascista. Pero esa no es la discusión: la discusión es que apoyó y asesoró a fascistas.

La “praxeología” como tal: “axiomas a priori”

Dice Mises:

“El hombre que actúa anhela sustituir con una situación más satisfactoria de las cosas una menos satisfactoria. Su mente imagina condiciones que le convienen mejor y su acción apunta a lograr ese estado deseado. El incentivo que impulsa a un hombre a actuar es siempre alguna inquietud. Un hombre perfectamente satisfecho con el estado de sus asuntos no tendría ningún incentivo para cambiar las cosas. No tendría anhelos ni deseos; sería perfectamente feliz…

Pero para hacer actuar a un hombre, no bastan por sí solas la inquietud y la imagen de un estado más satisfactorio. Se requiere una tercera condición: la expectativa de que la conducta decidida tenga el poder de eliminar o al menos aliviar la inquietud sentida. En ausencia de esta condición, ninguna acción es factible. El hombre debe ceder ante lo inevitable. Debe someterse al destino.

Éstas son las condiciones generales de la acción humana.”

Mises defiende, entonces, una supuesta investigación a partir de “axiomas a priori”. En los párrafos que acabamos de citar es que comienza su razonamiento “axiomático” de la acción humana. Los “axiomas” son proposiciones que supuestamente no requieren ninguna demostración, que son tan auto-evidentes que basta con formularlas para que sean lo suficientemente obvias. Y estos axiomas serían “a priori” porque no serían el producto de ninguna investigación o estudio de la realidad, sino que se debe llegar a ellos con el puro pensamiento.

De los “axiomas a priori” quiere deducir “lógicamente” las leyes económicas (capitalistas en la vida real, “lógicas” y universales en la imaginación de Mises). Pero Mises, en un pasaje de la obra citada, se ve obligado a dar cuenta de las profundas transformaciones del mundo económico en el siglo XVIII. El capitalismo y sus leyes son un producto específico de la historia humana, no es una supuesta “lógica” universal, aplicable a todas las eras y contextos. Pero Mises las quiere presentar como algo “lógico”, aplicable a todas las eras y contextos. Este es el fondo de su procedimiento ideológico.

Veamos entonces cuáles son estos “axiomas a priori” misenianos, que serían tan evidentes, tan indiscutibles, tan obvios.

Tomamos el resumen del discípulo de Mises, Percy L Greaves, Jr., de los axiomas de Mises. No es ninguna interpretación “extraoficial” la de Greaves, pues el libro que vamos a citar fue defendido por Mises, que escribió la presentación de su primera edición, dándole su aval a su discípulo y su resumen de las tesis misenianas. Los “axiomas a priori” miseanianos, de los que se derivarían todos los demás, son tres:

Axioma a priori (universal, obvio, indiscutible) 1: “Todos los hombres buscan mejorar su situación desde su punto de vista”. Greaves resumió bien lo que citamos más arriba de su maestro.

¿Es acaso esto tan auto-evidente? Mises y sus seguidores se revuelcan en este “axioma” como si hubieran encontrado algo indiscutible: que esa frase resume la principal motivación de toda “acción humana”. Y, sin embargo, una breve observación pone en evidencia que esta afirmación es falsa. Como es completamente falso todo lo dicho por Mises sobre las “condiciones generales de la acción humana” en la cita con la que comienza este apartado. Pongamos algunos ejemplos.

Desde la aparición y extensión de la agricultura, en el amanecer de la llamada “civilización”, en la mayoría de las sociedades complejas la mayoría de la población ha sido campesina. Generaciones y generaciones dedicaron su entera vida a los ciclos de siembra y cosecha. Y a lo largo de la historia, los métodos de la agricultura han mejorado una y otra vez, aunque a veces con saltos grandes saltos hacia atrás, otras con pasos de gigante hacia adelante.

Pero las revoluciones en los métodos de producción agrícola son acontecimientos históricos específicos. Están lejos de ser algo que todas las generaciones hayan hecho, que todos los campesinos de la historia hayan aplicado. Para la inmensa mayoría de la población pre industrial de nuestra historia, la principal motivación para sembrar y cosechar ha sido sobrevivir; es decir, no mejorar su situación sino sostenerla.

Para los campesinos que vivían de la tierra, sembrar para comer al año siguiente no estaba motivado por la búsqueda de “condiciones que le convengan mejor”, ni por una “inquietud sentida”. Su motivación era que sabían que al año siguiente iban a necesitar tanta comida como la del año en curso. En muchas sociedades, sino la mayoría, la situación de la inmensa mayoría de su pueblo trabajador se sostuvo estancada una generación tras otra, por siglos. Eso no quita, claro está, que muchos no hayan intentado mejorar su situación muchas veces. Pero es hartamente obvio que la búsqueda de “mejorar su situación” no es el único impulso de la “acción humana”. También lo es “sostener su situación”, que muchas veces es simplemente no morir de hambre o frío.

Por otro lado, pensemos otro ejemplo histórico, el de la resistencia a invasores o saqueadores. Usemos también de ejemplo a las poblaciones campesinas, ampliamente “transversales” en su presencia en las diversas sociedades, aunque sea con formas de organización comunal muy diversas. Los navegantes vikingos probablemente sí buscaban “mejorar su situación”, sea con el comercio o el saqueo. También las comunidades que comerciaban con ellos. Pero, cuando había saqueos, la resistencia a ellos por parte de los campesinos no era para “mejorar su situación” sino para que no empeore. Y, en el caso de no resistirse para evitar la muerte, su motivación era que su situación empeore, pero no tanto.

Bastan algunos ejemplos para echar por tierra el primer “axioma a priori”, supuestamente tan auto evidente. Hacer pasar todas esas situaciones, que no son hipotéticas sino bien demostrables, por “búsqueda de los hombres de mejorar su situación” es pura retórica, juegos de palabras, hacer encajar a la fuerza las cosas en sus dogmas.

Porque, nos dirán, el campesino que elige entre dos posibilidades, ser más pobre o estar muerto, tiene una jerarquía de valores y elecciones, de la misma manera que alguien que vende algo para comprar otra cosa elige ceder algo que desea menos por algo que desea más. Su única manera de “mejorar su situación” es dejarse robar y pasar hambre. Así es como razonan nuestros austríacos.

Su motivación para hacer encajar todo en este “axioma a priori” con pura retórica es hacer pasar por “lógico”, universal y auto-evidente, un comportamiento específico del modo de producción capitalista: la permanente búsqueda de ganancias de los dueños de los medios de producción. Sin este impulso clave, el capitalismo no existe. Pero esto es, de nuevo, algo específico de un modo de producción específico, al que la Escuela Austríaca quiere hacer pasar por universal.

Nos dirán, tal vez, que los campesinos buscaban otras maneras de “mejorar su situación”, menos efectivas que elevar la productividad de su trabajo. Por ejemplo, la obediencia religiosa en la era feudal llevaba consigo la promesa de recompensa en el más allá. Nos pueden poner todos los ejemplos que quieran de todas posibilidades de búsqueda de “mejorar su situación” de los individuos en cualquier momento histórico. Y tal vez muchas sean ciertas. Pero, como hemos demostrado, el “axioma a priori” miseniano no puede ser el principio de explicación de toda acción humana. Y si no puede ser el principio de explicación de toda acción humana entonces no es un “axioma a priori” para explicar la acción humana.

Tampoco es un “a priori”. No se llega a esa conclusión con el mero pensamiento. Si así fuera, todos los pensadores que intentaron explicar las sociedades y los comportamientos humanos lo hubieran tenido también por auto-evidente. Las ideologías sobre las motivaciones humanas han sido muchas y muy variadas: el deseo del bien, la moralidad, el servicio a la ciudad, etc. Desde Platón a Kant[1], muchos pensadores se hubieran indignado con que se quiera asimilar todo incentivo para actuar a la búsqueda de los hombres de “mejorar su situación” individual.

Pero nuestro “axioma a priori” no es, de nuevo, ningún “a priori”: antes de que semejante “axioma” fuera pensado fueron necesarios muchos siglos de pensamiento. Quien introdujo por primera vez en el pensamiento económico que los hombres producen e intercambian con interés egoísta, no por preceptos morales, fue Adam Smith en 1776. Para el momento en el que Mises escribió, esa noción ya estaba ampliamente arraigada en el pensamiento liberal. Pero fue necesario que Smith la formulara y difundiera. La conclusión que Mises y sus discípulos toman por un “a priori”, anterior a la investigación y la experiencia, simplemente no lo es. Pero ellos lo tienen tan arraigado que lo toman como tal. Esa es la verdad de todo pensamiento “apriorístico”: el autor toma por auto evidente e innecesario de demostrar (por “pensamiento inmediato”, diría Hegel[2]), como algo válido para todas las eras, lo que en realidad es un producto histórico arraigado en el pensamiento de su época, y -en este caso- en los prejuicios de Mises.

Mises y sus discípulos usan su tercer axioma para responder a argumentos de este tipo: “los hombres se equivocan”. Es el único que, tomado en sí mismo, es cierto. Pero no lo es poniéndolo en contexto, porque sirve a una argumentación falsa, a sostener un dogma. Según su razonamiento, en la búsqueda de “mejorar su situación”, los hombres pueden usar medios poco efectivos. En sí, esto es cierto.

Lo que es completamente falso es el intento puramente retórico de que todo encaje en la formulación “búsqueda de mejorar su situación”. Así, alguien que actúa “moralmente” lo hace porque busca la satisfacción subjetiva de hacerlo, “mejorar su situación” actuando moralmente. Es bueno preguntarse cómo buscaban “mejorar su situación” quienes sacrificaron sus vidas haciéndole caso a propaganda de guerra. Los ataques suicidas de los fundamentalistas islámicos se hacen recurrentemente bajo la promesa de recompensas celestiales, como los guerreros vikingos que morían esperando llegar al valhalla. Esos casos podrían llegar a encajar en el esquema miseniano. Pero no es el caso de los tokkōtai japoneses de la Segunda Guerra Mundial, conocidos en occidente como kamikaze.

El dogma de Mises busca que, de palabra, con retórica, todo incentivo se parezca a uno, la búsqueda de ganancias capitalistas, absorbe toda motivación en esta. Esa es toda la esencia de su “ciencia” de la “acción humana”: hacer parecer que todas las acciones son como la caza del beneficio y el lucro. El comportamiento del inversor de Wall Street y el de Espartaco estarían regidos por el mismo principio, y para demostrarlo hay que hacer que Espartaco se parezca al inversor de Wall Street.

Y hay algo más. Hemos dicho que la “acción humana” está orientada no solamente a la búsqueda del hombre de “mejorar su situación” sino también a sostenerla, evitar que empeore o lograr que no empeore tanto. Pero esta sola formulación de las cosas no basta para entender las sociedades. De nuevo nos encontramos con el obstáculo de los planteamientos tan absurdamente falsos de Mises.

Con esta manera de decir las cosas, solamente podemos entender los comportamientos individuales, y quedan completamente fuera de todo análisis las instituciones, las organizaciones, los Estados, las tribus, todo lo que da marco a la “acción humana” de búsqueda de “mejorar nuestra situación”, sostenerla, que no empeore o que no empeore tanto; y es a la vez “acción humana”.

Los medios para la “acción humana” individual están dados tanto por la naturaleza como por la “acción humana” colectiva previa. Un ejemplo fácil, las leyes. ¿Quién puede estar tan cegado por un dogma ridículo como para querer entender las leyes desde el punto de vista de la satisfacción de los legisladores que las norman o los funcionarios que las aplican? Las leyes han servido históricamente para sancionar o transformar los marcos de lo que es aceptado en un momento dado como “acción humana” legal o legítima, involucran mucho más que la satisfacción de quienes las imponen. También han sido una guía de acción del propio Estado en el curso de su propio actuar. No son la búsqueda de “mejorar nuestra situación”, sostenerla, que no empeore o que no empeore tanto; son los límites y alcances impuestos por el Estado de lo que se puede hacer en la búsqueda de “mejorar nuestra situación”, sostenerla, que no empeore o que no empeore tanto. Por supuesto, muchas tienen un incentivo inmediato, como la abolición de algún impuesto, pero están lejos de ser todas.

Claro que personas como Mises estaban y están muy a favor de las leyes que protegen la propiedad privada (de los ricos). De la misma manera que estaban muy a favor de las leyes que prohibían la actividad sindical. Para ellos, la búsqueda de “mejorar su situación” de los empresarios que explotaban niños en minas de carbón es perfectamente legítima, pero la organización sindical para terminar con esa explotación no lo es. Así son las cosas. Tienen buenos motivos (de clase) para defender ciertas leyes y defenestrar otras. Lo que no pueden hacer es explicarlas con sus absurdos dogmas “axiomáticos”.

Axioma a priori (universal, obvio, indiscutible) 2: “Los factores disponibles para mejorar la situación de los hombres son escasos”, nos dice Greaves. “Este es un hecho en el mundo. Mucho antes de que Adam Smith escribiera su gran libro, La Riqueza de las Naciones, en 1776, era sabido por todos que la naturaleza, sin la asistencia del hombre, es tacaña. No hay suficientes cosas deseables en el mundo para proveernos a todos con todo lo que queremos”.

Este axioma es un dogma insoportablemente repetido, una y otra vez, por todos los defensores de la teoría subjetiva del valor. Es realmente impresionante la insistencia de generación tras generación de dogmáticos liberales de algo tan indemostrable. Afirman todos, sin que ninguno se avergüence de lo absurdo de su dogma, que la economía es la “administración de bienes escasos” y que los “bienes” que estudian las ciencias económicas son esos “bienes escasos”. Como no sienten ningún aprecio por decir las cosas como son, han usado ya por más de un siglo y medio como iguales las ideas de lo escaso y lo no infinito.

Este planteo es una simplificación completamente exagerada, y obviamente falsa, de las muy complejas relaciones entre las necesidades humanas y el proceso de su satisfacción. El paso del nomadismo a la agricultura significó una explosión de la productividad del trabajo. Las viejas necesidades se podían satisfacer en escalas impensables antes. Tanto que en ese proceso se dieron algunas de las más importantes explosiones demográficas de la historia. Algunas de las cosas que satisfacían necesidades antes -como… la comida- se hicieron tan poco “escasas” en relación a generaciones anteriores que produjeron un crecimiento inédito de las poblaciones humanas.

La posibilidad de satisfacer viejas necesidades como nunca antes permitió e implicó el surgimiento de muchas necesidades nuevas. Para empezar, de los instrumentos de producción necesarios para los nuevos procesos de trabajo para la satisfacción de viejas necesidades. Pero también implicó nuevas necesidades inmediatas: nuevos alojamientos, alguna primitiva organización urbana frente al surgimiento de las primeras ciudades, etc. La liberación de una parte de la población del trabajo de producir comida permitió la creación de nuevos oficios, que satisfacían nuevas necesidades. Lo que antes era escaso puede pasar a ser abundante o al menos suficiente a través del trabajo y la producción. A la vez, el crecimiento de la población puede encontrar un límite por la insuficiente disposición de tierras trabajables. Lo que era abundante puede ser escaso de nuevo. La condición de escasez o abundancia de los medios para la satisfacción de necesidades es algo cambiante, y depende de las condiciones históricas concretas.

Estamos hablando de uno de los eventos más importantes en la historia de la especie humana: la llamada “Revolución Neolítica”. Los párrafos anteriores son una simplificación de los debates en torno a esta “revolución”, centrada en los planteos de Gordon Childe. Pero hay actualizaciones teóricas sobre el período neolítico. Gordon Childe sostenía que la agricultura había permitido una explosión demográfica porque la expectativa de vida había subido con los aportes nutricionales de la nueva alimentación. Otra teórica del neolítico, Ester Boserup, sostuvo que había otra posibilidad. Decía que la nutrición era peor que antes de la sedentarización (cosa muy respaldad por la evidencia) y que incluso emergieron nuevas enfermedades y males antes desconocidos (como las caries, la anemia, etc.). Pero la fuente de alimentos se había vuelto mucho más estable y también el sostenimiento de nuevas generaciones.

Así se complejas son las relaciones entre las necesidades y su satisfacción. La teoría de la “escasez” permanente de los austríacos es un dogma ridículo sin base científica de ningún tipo. Y que conste que ni siquiera usamos el ejemplo de otra gran revolución económica: la Revolución Industrial, emblema del ascenso del capitalismo.

Yendo a un ejemplo más contemporáneo, si bien los conceptos de demanda (usado por los clásicos) y de necesidades (usado por los teóricos del valor subjetivo) no son iguales, hay un hecho cotidiano, completamente normal, diario y hasta casi banal de la vida económica que debería ya constituir una alerta de que estamos frente a un dogma absurdo. Y ese hecho es la oferta superando a la demanda.

El dogma ridículo de la “escasez” es el medio que encontraron los austríacos para intentar ocultar la importancia trascendental del trabajo en todas las sociedades. Y esto es así desde Carl Menger, el fundador de su escuela, cuya definición de “economía” excluye explícitamente a la producción. El único motivo por el que la Escuela Austríaca puede ser tomada con algo de seriedad por alguien es por su defensa fanática de los intereses de la clase social dominante de nuestra época.

Leamos al fundador de la Escuela Austríaca, Carl Menger. Dice sobre lo que llama “bienes económicos”:

“Como resultado de la anterior investigación sobre la necesidad y sobre la cantidad de bienes disponibles puede darse una triple posibilidad:

- a) La necesidad es mayor que la cantidad disponible.

- b) La necesidad es menor que la cantidad.

- c) La necesidad y la cantidad disponible son iguales.

Pues bien, podemos observar que, respecto de la gran mayoría de los bienes, se registra siempre la primera de las posibilidades, de modo que forzosamente debe quedar insatisfecha una parte de las necesidades cubiertas por los bienes correspondientes. No me refiero aquí a objetos lujosos, ya que respecto de ellos la anterior afirmación es en sí misma evidente. Entran también en este capítulo los vestidos más ordinarios, las viviendas y edificaciones más comunes, los alimentos más usuales. De ordinario, ni siquiera disponemos de tierra, piedras y ni aun de los más insignificantes desechos en tales cantidades que podamos utilizarlos despreocupadamente.”

En base a ese esquema es que define lo que es para él, y para toda la Escuela Austríaca, la actividad económica:

“La más inmediata consecuencia que se deriva de este conocimiento en orden a la actividad humana tendente a la más perfecta satisfacción posible de sus necesidades es que los hombres se esfuerzan por:

1- Mantener aquella cantidad parcial de los bienes de que disponen en la relación cuantitativa anteriormente existente.

2- Conservar las propiedades útiles de dichos bienes.

(…)

Así pues, respecto de la relación cuantitativa de los bienes, los hombres pretenden con su actividad previsora, encaminada a la satisfacción de sus necesidades, los siguientes fines:

3- Hacer una elección entre las necesidades más importantes, que satisfacen con las cantidades de bienes de que disponen, y aquellas otras que tienen que resignarse a dejar insatisfechas.

4- Alcanzar con una cantidad parcial dada dentro de la relación cuantitativa de bienes, y mediante un empleo racional, el mayor éxito posible, o bien, un éxito determinado con la menor cantidad posible. Dicho con otras palabras, utilizar las cantidades de bienes de consumo directo y sobre todo las cantidades de medios de producción de que disponen de una manera objetiva y racional, para satisfacer sus necesidades del mejor modo posible.

A la actividad humana encaminada a la consecución de los mencionados fines la denominamos, considerada en su conjunto, economía.”

Leamos con atención, la actividad económica humana nos es presentada como la de “mantener”, “conservar”, “disponer”, “utilizar” bienes. Mirando la economía humana desde el caleidoscopio de un libro de contabilidad, la existencia de los “bienes” parece ser una cosa dada: Menger y los austríacos dejan fuera de todo análisis la producción.

Ninguna sociedad que haya superado el estadio cazador-recolector se ve reducida a “mantener”, “conservar”, “disponer” y “utilizar” sus bienes. Desde la aparición de la agricultura, la mayoría de los bienes de consumo son producidos por la mediación vital esencial de trabajo y naturaleza. El dogma de la “escasez” pretende disimular la importancia del trabajo en las sociedades humanas. Todo dogma que pretenda catalogar las actividades que son parte de la “economía” sin incluir la “producción” debería ser descartado como lo que es, pseudo ciencia. Pero el dogma subsiste por el interés social que se esconde detrás, pero todo el mundo ve: la apología de la explotación capitalista.

Reza el dogma que los “bienes económicos” son “escasos” porque las necesidades y deseos humanos son “ilimitados” y, como citamos más arriba, “no hay suficientes cosas deseables en el mundo para proveernos a todos con todo lo que queremos”. La confusión es completamente inaudita. La cualidad de las “necesidades” es, efectivamente, ilimitada; su único límite es la imaginación. ¿A quién se le hubiera ocurrido la “necesidad” de teléfonos celulares un siglo atrás? Pero su cantidad no lo es: algo tan básico como los alimentos, la necesidad básica de comer, podría ser ampliamente satisfecha para la humanidad desde hace mucho tiempo. Si dependiera solamente, claro está, de la “cantidad de bienes disponibles”. Hoy en día, el límite para la satisfacción de una necesidad tan básica es social. Los dogmas austríacos pretenden ocultar las consecuencias del modo de producción capitalista detrás de sus supuestos “axiomas”.

Volvamos al comienzo. Mises nos decía que su “praxeología” implicaba entender la “acción humana” independientemente de los medios y las circunstancias. Pero que la motivación para la acción de un individuo sea “mejorar su situación” es una circunstancia específica. Que un bien para la satisfacción de necesidades sea “escaso” es una circunstancia específica. No existe la actividad humana sin circunstancias, sin un medio natural, social e histórico. La “praxeología” de Mises es presentar ciertas circunstancias como condiciones generales de toda “acción humana”, eliminando lo más posible todo contexto real. Quiere hacer pasar ciertas circunstancias como “no circunstancias”. No son “axiomas”, son convenientes recortes de la realidad. Los individuos reales en circunstancias históricamente reales no tienen nada que ver con las conclusiones a las que Mises quiere llegar. Así, la única solución que encuentra es la invención de individuos imaginarios en circunstancias igualmente imaginarias, puestas a conveniencia del teórico austríaco de turno.

Ese recorte arbitrario de la realidad es también la base de los dogmas austríacos fundacionales. En primer lugar, el dogma de los valores y los precios: la teoría de la utilidad marginal. En segundo lugar, el dogma de la eternidad del capitalismo: el “individualismo metodológico”. Hablaremos de eso en otro lugar.

Bibliografía

Aristóteles. “Primeros Analíticos”. En https://www.mercaba.es/grecia/analitica_de_aristoteles.pdf

Childe, VG. “Man makes himself”. Mentor. 1951

Greaves, Percy L. “Understanding the dollar crisis”. Western Islands, 1973. Traducción de fragmentos para este artículo del autor.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. “La Lógica de la Enciclopedia”. Leviatán, 2006.

Kant, Immanuel. “Fundamentación de la metafísica de las costumbres”. Edición de Pedro M. Rosario Barbosa, 2007.

Marx, Karl. “Grundrisse”. Siglo XXI, 1971.

Marx, Karl. “Miseria de la Filosofía”. Gradifco, 2005.

Menger, Carl. “Principles of economics”. Ludwig von Mises Institute, 2007. Traducción de fragmentos para este artículo del autor.

Mises, Ludwig von. “Human Action”. Fox & Wilkes, 1963. Traducción de fragmentos para este artículo del autor.

Polanyi, Karl. “La gran transformación”. Quipu editorial, 2007.

Romero Saldaña, M. “La transición demográfica en la Revolución Neolítica”. Enfermería del Trabajo 2014; 4: 157-159 en https://dialnet.unirioja.es/

Weber, Max. “Roscher y Knies y Los Problemas Logicos de La Escuela Historica de Economia”. En https://es.scribd.com/document/465891696/roscher-y-knies-y-los-problemas-logicos-de-la-escuela-historica-de-economia

[1] Es útil para criticar el “apriorismo” dar cuenta de un hecho muy simple: todos los autores que intentan razonar a partir a los axiomas a priori piensan cosas diferentes y opuestas entre sí. Y todos y cada uno toman por producto puro del razonamiento, anterior a la experiencia, sus conclusiones, mientras descartan las de todos los demás pensadores del apriorismo. Si los axiomas a priori fueran todos tan auto evidentes como dicen que son todos sus autores, entonces habría sido mucho más fácil que todos ellos hubieran llegado a las mismas conclusiones. Pero ni uno de ellos ha llegado a las mismas conclusiones jamás.

Por ejemplo, tal vez el más eminente pensador del apriorismo de la historia fue Immanuel Kant. Y sus conclusiones son opuestas por el vértice a las de Mises. En Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant se preocupa menos por los fundamentos a priori de cómo es la “acción humana” que por cómo debe ser. Dice Kant (2007, p.23) que “ser leal en las relaciones de amistad no podría dejar de ser exigible a todo hombre, aunque hasta hoy no hubiese habido ningún amigo leal, porque este deber reside, como deber en general, antes que toda experiencia, en la idea de una razón, que determina la voluntad por fundamentos a priori.”

Y con esa manera de razonar llega a una de sus máximas morales: “obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio” (ídem, p. 42). Para Mises, una de las bases de todo comportamiento moral es la búsqueda del individuo de “mejorar su situación”, es un medio para tal fin conscientemente o no, mientras Kant sostiene que el comportamiento hacia otros debe ser un fin en sí mismo. El apriorista adolece de ese sistemático problema: toma por razonamiento universal anterior a la experiencia lo que es un producto de la historia y de su pensamiento subjetivo, que es tanto un producto del individuo como de la historia que le precede.

[2] Hegel es tal vez el más profundo crítico del pensamiento apriorístico y le asestó con su filosofía un golpe del que nunca se recuperó. Para seguir reflexionando a partir de axiomas a priori, lo más cómodo es simplemente pasar por alto de su obra. Dice Hegel sobre el “pensamiento inmediato”, polemizando con Kant:

“… verdades, de las que se sabe muy bien que ellas son el resultado de las consideraciones más complejas, altamente mediadas, se presentan inmediatamente en la conciencia de aquel a quien tal conocimiento ha devenido corriente. El matemático, como le ocurre a cada uno en la ciencia que ha estudiado, tiene inmediatamente presentes soluciones a las cuales le ha conducido un análisis muy complejo; cualquier persona instruida tiene inmediatamente presentes en su saber una multitud de modos de ver generales y de principios que solamente han surgido después de múltiples reflexiones y largas experiencias vitales” (Hegel, 2006)