«Se hace difícil siendo obrero hacerse cargo del pan

de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más.

Poco disfruta sus días pensando en cómo hará,

si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más».

Homero. Intoxicados

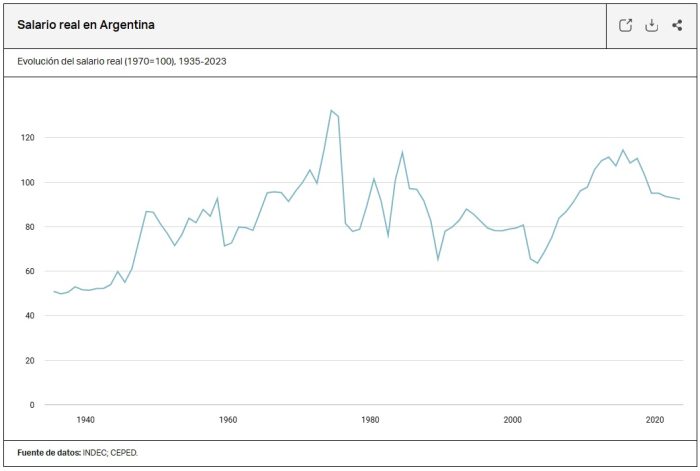

Desde mediados de la década de 1970, el salario real en la Argentina experimentó una tendencia a la baja. Es más, el poder adquisitivo del salario hoy es menor que hace cincuenta años. Esto es lo que revela una investigación publicada por Argendata.

A continuación, haremos una síntesis de los datos estructurales presentados en el informe, los cuales desnudan la precarización de los salarios y la caída de los ingresos familiares a lo largo de las últimas décadas.

Oscilantes, pero con tendencia a la baja

Los salarios reales experimentaron un crecimiento significativo desde 1935 hasta los años setenta, período durante el cual prácticamente se duplicaron. En el ínterin, hubo momentos de auge y contracción; por ejemplo, experimentaron una fuerte suba en 1945-1948 y en 1963-1974, pero se contrajeron parcialmente en medio de las crisis por la balanza de pagos (1949-1952 y 1959).

Por el contrario, desde mediados de los años setenta, la evolución de los salarios mostró una tendencia hacia la baja, cuyo peor momento fue en medio de la crisis de 2001. En este período, hubo años donde las contracciones fueron muy abruptas por causa de las devaluaciones (1976, 1982, 1989 y 2002) y, a pesar de que se dieron recuperaciones parciales, no alcanzaron para reponer el terreno perdido con anterioridad.

Posterior a la crisis de la Convertibilidad, el salario real se ubicó en niveles similares a los que tuvieron a mitad de los años cuarenta del siglo pasado e, inclusive, se expandieron sostenidamente hasta el 2013.

A partir de ese año, se produjo un “amesetamiento” que se extendió hasta 2017, cuando inició un período de contracción. “En 2023, el salario real fue 8% inferior al de 1970 y 30% menor al del pico histórico de 1974”, señala el informe de Argendata.

Asimismo, de acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), desde 1992 se produjo una caída en los ingresos laborales de todos los grupos de trabajadores. A partir de ese año y hasta 2024, los ingresos reales de los trabajadores del sector público cayeron un 37%, mientras que en el caso del sector privado de las grandes empresas la caída fue del 39%.

Haciendo una comparativa internacional, los resultados no son nada halagadores. Por ejemplo, en 1940 el salario real de Argentina representaba un 50% del de los Estados Unidos, pero en 2021 representaba apenas el 30% del salario de la potencia imperialista.

Otro punto que detalla el informe, es que a lo largo de los últimos veinte años la diferencia de ingresos salariales entre los trabajadores formales y los informales se mantuvo estable. Esto es de suma importancia, considerando que aproximadamente un 42% de los ocupados del país son informales (ver Nueve millones de trabajadores sin derechos laborales…). En 2003, la brecha entre ambos sectores era del 74% y se redujo modestamente al 69% en 2023.

Drástica caída del ingreso familiar

En cuanto al ingreso familiar, tuvo un crecimiento importante a inicios del siglo, coincidiendo con la efímera bonanza económica que propició el “boom” de la commodities.

El ingreso per cápita familiar se obtiene al dividir el ingreso total del hogar por el número de miembros. Entre 2003 y 2011, por ejemplo, este rubro acumuló un crecimiento del 57,5%. Posteriormente, se mantuvo relativamente estable desde 2011 hasta 2017, año a partir del cual se contrajo un 23,5% hasta finales de 2020. A pesar de que se produjo una ligera recuperación en 2021, no bastó para reponer las pérdidas acumuladas.

Además, el abrupto crecimiento de la inflación entre 2021 y 2024, redundó en una caída estrepitosa del ingreso familiar: ¡en el primer semestre de 2024, fue un 29% menor que en 2011!

La situación es muy desigual desde el punto de vista regional. En CABA, el ingreso per cápita familiar es un 72% mayor con relación al promedio nacional, mientras que en la Patagonia es un 27% superior. Por el contrario, en otras regiones es menor, como es el caso de los partidos del Gran Buenos Aires, donde la diferencia es de 6 puntos porcentuales (p p), 17 p p en Cuyo y 30 p p en el NEA y el NOA.

Estas asimetrías regionales persisten cuando se analiza el poder adquisitivo, el cual se estima a partir de la canasta básica total de cada región. Siguiendo el orden anterior, CABA tiene un poder adquisitivo significativamente mayor (71%) al promedio nacional, pero en este caso en la Patagonia es de apenas un 4% más alto. En el resto de regiones, el poder adquisitivo también es más bajo: 10 p p menor en los partidos del Gran Buenos Aires, 11 p p en Cuyo, 14 p p en NOA y 21 p p en NEA.

Los ingresos laborales varían según el género y la edad

Al igual que en otras esferas de la sociedad, existe una brecha de género en cuanto al peso de los ingresos laborales. Éstos se refieren a todas las ganancias obtenidas por una persona a través de su trabajo, ya sea como empleado o trabajador por cuenta propia.

En 2023, en los hogares comandados por un varón el 82% de los ingresos provino de fuentes laborales, mientras que los que estaban comandados por mujeres fue del 76%.

Esto se corresponde con la brecha salarial que existe entre hombre y mujeres, la cual tiende a crecer con el paso del tiempo. Según el informe en cuestión, “una mujer en sus 30 tiene un ingreso mensual 22% menor al de un varón de esa edad”, pero esa diferencia se “ensancha a 29% en sus 50 y a 40% en sus 70”.

Aunado a esto, en el decenio 2013-2023, la caída de los ingresos laborales fue del 39% entre la población adulta general. Pero los datos varían cuando se cruzan otras variables. Por ejemplo, la reducción fue mayor para las mujeres (40%) con relación a los hombres (38%). En el caso de los jóvenes, la caída fue del 45% y del 44% para los adultos mayores (44%).

Los ingresos laborales son la principal fuente de ingresos

Otra conclusión de la investigación de Argendata, es que los ingresos laborales todavía son la principal fuente de ingresos en los hogares argentinos, aunque su peso disminuyó en los últimos años por la inflación (con la consecuente pérdida de poder adquisitivo) y por el aumento relativo de otro tipo de ingresos (transferencias especiales, jubilaciones y pensiones).

Así, entre 2003 y 2013, el ingreso laboral representó el 83% y 85% del ingreso de los hogares, respectivamente. En 2019 disminuyó al 79% y, al año siguiente, cayó al 73% por las medidas de aislamiento de la pandemia. En los últimos años experimentó un nuevo repunte, ubicándose en el 80%.

Lo anterior dimensiona la importancia de luchar por el aumento de los salarios reales, un reclamo que dialoga con la experiencia de millones de laburantes del país. De igual manera, los datos expuestos en esta radiografía, confirman la importancia estratégica de organizar a los trabajadores y trabajadoras informales, los/as cuales están sometidos/as a condiciones de precarización laboral extremas y, por ende, sus salarios o ingresos laborales son muchísimo menores.