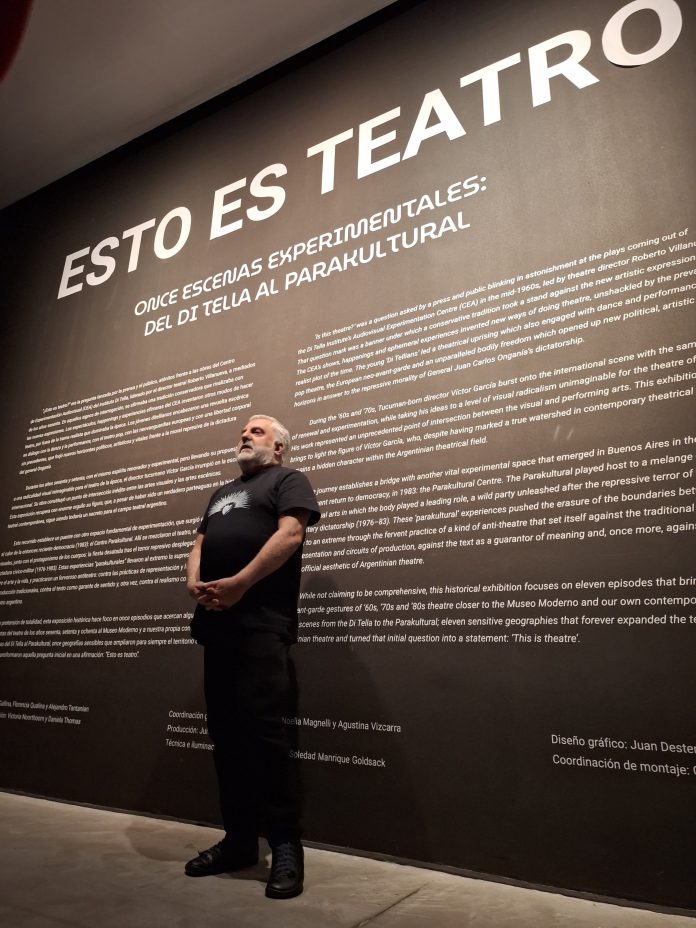

En mayo pasado, el Museo Moderno de la Ciudad de Buenos Aires inauguró la exposición “Esto es Teatro”, compuesta por once escenas que transportan al público a diferentes geografías de la vanguardia teatral de los años sesenta, setenta y ochenta.

Desde Izquierda Web conversamos con Alejandro Tantanian que, junto con Andrés Gallina y Florencia Qualina, estuvo a cargo de la curaduría de la muestra.

Su vasta experiencia profesional lo convierte en una de las voces más destacadas para hablar del teatro en Argentina. Transcribir su currículum nos consumiría mucho espacio, por lo cual nos limitamos a destacar que fue Director General y Artístico del Teatro Cervantes, participó en más de sesenta festivales internacionales y, además de Argentina, sus obras fueron presentadas en Uruguay, Brasil, Francia, Suiza, España, Bélgica, Austria y Alemania.

Aprovechamos la oportunidad de la entrevista, para preguntarle a Tantanian sobre la muestra que curó para el Museo Moderno, los retos de hacer arte en la Argentina bajo el gobierno de Milei y el tipo de teatro que se necesita para librar la “batalla cultural” contra la extrema derecha.

Víctor Artavia (VA): Al observar la exposición “Esto es teatro”, es notable que la elección de las once “escenas” tienen un sentido de quiebre con lo rutinario del momento. Podrías profundizar o exponer a nuestros lectores sobre la exposición y su importancia para el presente.

Alejandro Tantanian (AT): Este año el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires dedica su programación entera al eje del teatro. Junto a Victoria Noorthoorn, la directora del museo, trabajo como curador de artes teatrales y anteriormente realizamos algunos ciclos. Ella me dijo que pensáramos en algunas muestras, porque el año va a estar dedicado al teatro.

“Esto es Teatro” es la muestra histórica, la cual vertebra una idea editorial: ¿qué pensar al respecto del teatro en un museo de arte moderno?

En principio, pensar al teatro en vínculo con las artes visuales, porque hace uso de las mismas. Todos los aspectos visuales de un espectáculo están atravesados por lenguajes de las artes visuales.

Pero en el caso de la línea genealógica que armamos, que tiene que ver con esas 11 escenas, que van del Di Tella al Parakultural, o sea, entre los 60 y los 90 en la Ciudad de Buenos Aires, editorializamos también una idea de una suerte de línea o de familia bastante particular, que tiene que ver con ciertos artistas que han estado por fuera de lo que sería lo hegemónico en términos de poéticas.

Durante esa época, la poética más fuerte en la Argentina y en Buenos Aires, fue -y sigue siendo- el “texto centrismo”, el realismo o cierta voluntad fotográfica de la realidad; una idea de un teatro más burgués o para despejar conflictos de la burguesía.

El Di Tella y el Parakultural, por el contrario, eran teatros más disidentes respecto de esas prácticas. Eran teatros no texto céntricos, con discursos o trabajos que estaban más centrados en la fuerza transformadora del cuerpo, en correrse del realismo y estaban abiertos a mirar otros modelos, como Beckett o Pinter; y no sólo el realismo americano de Arthur Miller o de Eugene O’Neill, que eran como los padres de los escritores de los 60 –como Roberto Cossa-, quienes abrevaban mucho en el realismo americano.

La muestra tiene dos momentos. Empieza con el Di Tella que, a su vez, termina con la dictadura de Onganía; y termina con el Parakultural, que es una respuesta o una emergencia del fin de la dictadura militar. Por lo cual, la exposición pasa de una experiencia artística a un gobierno dictatorial, y luego de un gobierno dictatorial a la experiencia artística. En el medio de esto hay una zona compleja, de exilios y de insilios La gran mayoría de los artistas en la muestra sufrieron el exilio, desde Roberto Villanueva, Nacha Guevara, Griselda Gámbaro, Víctor García, Ángel Elizondo, entre otros.

Esa es la línea de la muestra. Son 11 escenas, pero pudieron haber sido 4.530, o sea, no hay una voluntad totalizante. Tiene esa voluntad medio caprichosa que caracteriza a cualquier curaduría, aunque obviamente sostenida por discursos potentes en términos de investigación.

Esta muestra la curamos entre tres personas. Florencia Qualina, que viene más del campo de las artes visuales; Andrés Gallina, que viene del campo académico, pues es máster en Letras de la Universidad de Buenos Aires; y yo, que vengo del área del teatro. Esas tres cabezas construimos la muestra.

Fue muy importante el trabajo con los artistas, pero también con muchos investigadores en un momento en que está bajo ataque la figura de los científicos y el CONICET. Sin los investigadores que produjeron teoría muy atractiva y, además, produjeron memoria respecto de todos estos movimientos, hubiera sido imposible la muestra.

Es muy buena esa suerte de sinergia que se dio entre los textos y los libros de los investigadores teatrales que trabajaron sobre esas épocas, como María Fernanda Pinta, Lorena Bercero, Malala González, Irina Garbatsky, son referentes que nos fueron muy útiles a la hora de construir la línea de ideas de la muestra.

Tomamos esas 11 escenas. Inicialmente, teníamos el principio y el fin. Estaba Roberto Villanueva, quien fue creador y director Centro de Experimentación Audiovisual (CEA) del Di Tella. Roberto fue un gran director y un gestor cultural único; era una persona que estaba adelantada a su tiempo.

La última escena es de Alejandro Urdapilleta, un actor enorme que emergió en Parakultural, pero que también hizo trabajos en teatro oficial dirigido por Villanueva. Entonces, nos pareció un lindo alfa y omega, y, en el medio, trazar algunas estaciones vinculadas al Di Tella, otras más de transición hasta llegar al Parakultural y, por último, cerrar con algunos artistas que emergieron del Parakultural.

Entonces, en la muestra está Roberto Villanueva como nuestro Virgilio, que “acompaña” el viaje por las 11 escenas. Después está Griselda Gambaro, que es claramente la primera mujer que entra al canon de la dramaturgia argentina de una manera muy disruptiva, con esa obra que se llama El desatino, a la que le dedicamos la estación, que se corre claramente del realismo imperante en la época.

Seguidamente, hay un panorama bastante acotado, pero exhaustivo en algún punto, del Di Tella. No había ningún video de nada que se hubiera hecho por dicho centro cultural; sin embargo, poco antes de arrancar la muestra, apareció en la Fundación Klemm el video de O sólida carne, que fue una performance que hizo Barbosa en el Di Tella sobre Hamlet de Shakespeare, la cual fue protagonizaba Federico Klemm. Es decir, nosotros presentamos el estreno mundial del único video que se tiene del Di Tella, el cual está siendo exhibido en la estación 3 de la muestra.

Después tenemos la estación de Nacha Guevara, que es otra artista paradigmática del Di Tella, la cual en setiembre va tener una muestra individual. Bueno, me puse a contar todas las escenas, pero no es necesario.

VA: Particularmente, me llamó la atención la estación dedicada a la Organización Negra. En el texto de la exposición, se indica que fueron caracterizados como los “aguafiestas” en medio del clima de fiesta que se experimentó con la vuelta a la democracia, porque hicieron hincapié en recordar que las heridas del pasado aún no estaban sanadas. ¿El teatro, y el arte en general, tiene que ser un aguafiestas?

AT: Me parece que el arte puede también ser muy “celebratorio”. Pero también está destinado y, quizás en la obligación, de molestar en términos discursivos y estéticos. Obviamente, no todo el arte es igual, pero una de las posibilidades que tiene es el de ser un tábano del cuerpo social y de la política; ser como un recordatorio de determinadas cuestiones.

Lo atractivo del arte es que lo humano no cambia mucho; esencialmente siempre es lo mismo. O sea, cambian las formas de los problemas inherentes a la construcción de las sociedades y la manera de relación de los individuos, pero hay algo como muy primitivo o mítico de lo humano que sigue vivo. Por eso persisten los clásicos.

Me parece que hay algo de eso en el teatro, que es quizás la religión más vieja del Occidente, porque empieza en el siglo V a.C., mucho antes que el cristianismo. De hecho, el teatro comienza como un fenómeno religioso, porque era una fiesta dedicada a Dionisio, el dios del exceso de los griegos.

Y esa religión tiene una línea que llega hasta hoy. Hay algo de ese ceremonial que se sigue practicando noche a noche en el teatro y que es parecida a la misa cristiana. Con las diferencias de los credos y las liturgias, pero hay algo de esa fuerza revulsiva y de voluntad de cambio, de poder transformar aunque sea por un rato, o sea, mostrar el lado B de las cosas y sacudir el status quo un poco.

En el caso de la Organización Negra era una «fuerza de choque». Fue un grupo muy extraordinario. Sus fundadores, Manual Hermelo y Pichón Baldinu, hicieron una especie de La Fura del Baus porteña, un grupo de teatro catalán que los impactó mucho. Su primer espectáculo fue Uórc, al cual está dedicada a la estación, se llevó a cabo en Cemento, un espacio paradigmático del rock de los 90.

La Organización Negra nace en Cemento con ese espectáculo que, todos los que teníamos entre 16 y 17 años y hacíamos teatro, fuimos a ver porque era impactante. Había una ruptura entre el espacio escénico y la platea, o sea, vos estabas en un espacio en donde formabas parte de la perfo y, si no te corrías, te llenaban de pintura. ¡Había que luchar por tu propia vida en algún punto!

Esto uno lo percibía como algo muy político, si bien no podía nombrarlo en ese momento y, paralelamente a la celebración de la ascensión a la democracia, la “primavera alfonsinista”, los grupos de creación colectiva, el Clú del Claun, que eran más festivos, se le oponía claramente esta estética.

Pero no porque estuviera peleándose con eso. Lo interesante de la Organización Negra es que no estaba en «contra de»; era una expresión genuina de ese grupo de personas que pensaban así. Además, la violencia ejercida sobre los cuerpos no era solamente un recordatorio de los tiempos recientes de la última dictadura militar, sino también de lo que iba a venir, es decir, de esa reglamentación de los cuerpos que vino post-Cromañón y del liberalismo de los 90. Uno puede pensar que también se adelantaron; no solamente eran reactivos respecto del gobierno militar, sino también podían aventurar ese futuro que se cernía sobre todos nosotros con el menemismo y, en ese sentido, son artistas híper importantes.

VA: En un artículo tuyo, “La violación de un clásico”, abordás la forma de relacionarse con los clásicos. Encontré varias frases que me llamaron la atención, pero en particular me gustó la siguiente: “No mirar el pasado como una estatua ecuestre a la cual rendirse (por pequeñez, por ineficacia, por inexperiencia) sino reconocer en el pasado la cifra del presente”.

En mi caso, soy historiador de formación y, por tanto, me atañe, apela y apasiona la relación dialéctica entre el pasado, presente y el futuro. Esta cita me recordó el enfoque del historiador Enzo Traverso sobre la “obsesión con el pasado” en las sociedades occidentales contemporáneas, caracterizado por “un presente cargado de memoria pero incapaz de proyectarse en el futuro” debido a la ausencia de utopías emancipadoras, por lo cual la historia deviene en “un paisaje de ruinas, un legado viviente de dolor”. ¿Cómo ves el tema de la traducción en el arte y el teatro, es decir, del punto de encuentro de diferentes dimensiones temporales?

AT: Cuando empecé a hacer teatro de manera más consciente en los mediados de los 80 o principios de los 90, había como una voluntad de lo nuevo, pero ¿qué era lo nuevo? A mi generación, cuando aparecimos, nos llamaban de “nueva dramaturgia”, como si hubiera una vieja dramaturgia. Pero no la había, pues a nadie nombraban como “vieja dramaturgia”.

En ese momento, empecé a medio obsesionarme en dinamitar ese término y la fascinación por lo nuevo. Además, me parece que lo nuevo no se puede buscar, acontece. No es que uno pueda decididamente construir lo nuevo.

Retomo la idea que te decía de la religión, o mejor la línea histórica de lo que es el teatro y de la persistencia de determinados textos, que pueden hacerlo de distintas maneras. Lo pueden hacer como una especie de museo, en donde uno va a ese lugar a ver lo linda que era la medivacha que usaba Henry Irving cuando hacía Hamlet en 1884, o pensar que la fuerza revolucionaria de ese texto iba a seguir hablándonos hoy.

La persistencia de esa suerte de núcleo iridiscente que tienen los textos clásicos, es porque tienen cosas para decirnos hoy. No son cosas a las que mirar como si fueran de ayer.

Esto lo aprendí de un autor alemán marxista, Heiner Müller, a partir del trabajo que hicimos cuando montamos el proyecto de objetos en el 95, Maquina Hamlet, hicimos un trabajo con un filólogo alemán experto en Müller y en Brecht, que me cambió la cabeza para siempre con respecto de cómo entender.

Müller decía que utilizar a Brecht sin criticarlo es traición, porque Brecht era marxista y, por este motivo, había que discutir dialécticamente con ese cuerpo textual y decir “esto está mal hoy” y “hay que decir esto”, para que tenga la fuerza o la eficacia de eso cuando se dijo y en el momento que se dijo.

La pelea que lleva adelante Müller con el texto de Hamlet es, en cierto punto, como Godzilla contra King Kong. Él asume una estatura de autor al medirse con esa especie de megaclásico y es espectacular lo que hace, porque dice que el gran conflicto de Alemania y uno de los problemas irresolubles de su intelectualidad giraba en torno a la pregunta ¿por qué la revolución se pensó en Alemania y sucedió en Rusia? O sea, ¿por qué acá la pensaron Marx y Engels, y la ejecutaron en otro país?

Da respuestas muy graciosas. Dice que Alemania está llena de teatros públicos y, como el teatro es un laboratorio de la imaginación social, se ensayan las revoluciones en el escenario, pero no pasan en la calle. El público va, la burguesía va, mira y dice ¡ay, que lindo, mirá cómo cambia todo! Pero después todo sigue igual. Es como que inocula una especie de virus anti-revolucionario.

Yendo un poco más allá, dice quizás tenga que ver con la figura horrible de Hamlet que creó William Shakespeare, que es un intelectual llamado a la acción revolucionaria, o sea, a matar al jefe de Estado para tomar el poder, pero no lo hace porque duda, piensa y especula.

Quizás ese arquetipo que, desde 1601 se repite todas las noches en los teatros de las ciudades germanas, es el culpable de que la revolución no tuviera lugar en Alemania. Ante esto, Müller escribe Máquina Hamlet, en un intento desesperado por desarmar la máquina repitente de la castración revolucionaria en Hamlet, para poder llevar adelante la revolución.

Realiza una operación textual extraordinaria y de un pensamiento superior en muchos sentidos. Es un autor moderno y entiende que la cultura occidental que no tiene copyright; que eso está ahí a disposición, que son fragmentos o esquirlas de las guerras. Hay una idea falsa de totalidad y esos fragmentos que alimentan su trabajo dramático.

En ese sentido, fue el mejor alumno de Brecht. Él se pelea con Hamlet, pero sigue discutiendo con ese texto, lo pone en el ring. Esas operaciones me parecen súper atractivas para pensar el presente. Ese es mi modelo cuando trabajo con textos clásicos.

El de Müller era radicalísimo, extremo, porque construye otro texto. Su idea era que se hiciera la obra de Shakespeare tal cual y, cuando terminaran sus cinco actos, se hiciera como sexto acto con Máquina Hamlet. Es una respuesta a lo que acabas de ver. Por causa de esto, el personaje cuando empieza la obra dice “yo fui Hamlet”, pues acaba de morir y se vuelve a levantar, y ahí sigue intentando desarmar esa máquina narrativa.

Me parece que ese modelo, que yo doy mucho en mis clases, es la manera para mí de leer el pasado. Hablo de mi campo, que es el trabajo de la dramaturgia y la dirección. Pero entiendo que puede ser cualquier cosa también. Es algo muy parecido a lo que plantea Benjamin en una de sus tesis con el «Angel de la Historia», que mira hacia el pasado con el cuerpo hacia el presente arrasado por la tormenta.

VA: Tuve la oportunidad de asistir a la presentación de Eduardo II y me llamó la atención que la puesta en escena y el lenguaje eran muy contemporáneos. Además, hay referencias políticas del presente, como la frase «No hay plata» que remite a la motosierra de Milei.

AT: Yo presenté el proyecto de la obra en el 2022. Siempre me interpeló porque pertenezco a ese mismo colectivo y, además, es la primera obra de teatro de Occidente que trata el tema de la homosexualidad de manera súper abierta. No como la trata Shakespeare en Ricardo II, pues si no sabés leer entre líneas, no te das cuenta que el rey es puto.

En Eduardo II, por el contrario, eso es claro. Además, hay algo en esa idea maravillosa de que Marlowe, que también era homosexual y era ateo, eligiera para hacer su única obra histórica la figura de ese rey, que lo que hace es tener la libertad de decirlo públicamente, “yo con esta persona comparto mi cama y comparto mi reino”. Eso es lo que hace Eduardo.

Lo interesante también de la obra de Marlowe es que los personajes no son héroes positivos. Son dos putos bastante complicados y bastante jodidos. Eso está bueno, porque en general el puto siempre es bueno y es como una víctima del sistema y nunca es malo. Hay como una especie de santificación o de glorificación. Por esto, la obra ponía un montón de problemas y cuestiones interesantes para plantear.

Ahora, el castigo que tienen esos dos putos por su exceso de poder, por su hibris, es desmesurado. Ahí sí se ve la disparidad de fuerzas. Cuando yo decidí presentar esa obra, para mí iba a hablar de los crímenes de odio, porque es sobre eso, entre otras cosas.

Pero, en 2023, asume Milei y la obra se iba a estrenar en el 2024, y entonces comenzó a tener una actualidad cada vez más fuerte. Tanto es así que, antes de estrenarse, Guillermo Francos -el jefe de gabinete- dice una frase que está en la obra, que es «a mí no me importa lo que hagan los putos adentro de la casa, pero afuera, no».

Es lo que dice Mortimer, “lo que haga el rey en su recámara no me interesa, que haga lo que quiera, pero que este tipo venga acá y se pasee en público”. ¡Dice lo mismo! También, más adelante, Eduardo II le dice a quien va ser su verdugo que “no hay cuartos cerrados en un palacio y a veces uno se cansa de vivir bajo el agua”. Es decir, no quiere estar más “closeteado”. Lo de no hay plata, es un texto que está en la obra, no hay plata en las arcas.

Lo que empezó a pasar con ese texto es que se fue actualizando. Es un texto que los ingleses hacen mucho, pero lo hacen siempre desde la mirada del rey débil, como si fuera una obra que explica el mal gobierno porque un rey atiende sus asuntos privados y desatiende los asuntos públicos.

A mí no me parecía que eso era lo atractivo. Me parecía que la obra era espectacular en el sentido de decir que es un rey que decide su propia identidad y su libertad. Después hay consecuencias, hay problemas en el gobierno, pero son los mismos que tiene un rey que gobierna “bien”.

Es una obra que planteaba un montón de desafíos discursivos y que anclaba muy fuerte en el presente. Trabajé en el texto con Carlos Gamerro, que es un gran narrador, ensayista y gran traductor, especialista en teatro isabelino. Lo que hicimos, en términos de traducción, fue reponer la fuerza del lenguaje que estaba en ese original. No está mediado por la alta cultura que traduce textos canónicos del teatro isabelino. Esto también era muy atractivo.

Esa proximidad que es absolutamente necesaria para no tener este efecto de estatua ecuestre, donde uno mira para arriba ese monumento de la cultura, cuando es algo que nos tiene que hablar aquí, ahora. La gente se reía cuando escuchaba “no hay plata” porque reconocían una frase que escuchaban todos los días, pero también es algo de la felicidad de compartir un tiempo, “esto me está hablando a mí”.

En general, el teatro oficial es distante y no se implica emocionalmente. Cuanto más te aburre el aplauso es más fuerte, porque en realidad te estás aplaudiendo a vos mismo por haber soportado tres horas de una cosa aburridísima. «¡Por suerte que terminó! ¡Soy genial, accedí a la alta cultura!».

Pero, en realidad, es otra cosa lo que tiene que pasar. El teatro tiene que interpelarte. Eso pasó con nuestra obra, porque toda la producción fue pensada en ese lugar, con actores que no eran prestigiosos ni conocidos, pero que eran buenísimos. Con una energía de actuación muy parecida a la del teatro independiente y no al teatro oficial. Con una actuación desmesurada, donde nadie actuaba con distancia. Querían ir a comerse al público, algo que es muy del teatro independiente. En el teatro oficial hay como una especie de vitrina en el medio.

VA: Uno de los símbolos que caracterizan a Milei es la “motosierra”, en alusión a los recortes sobre el presupuesto estatal. La cultura, obviamente, es uno de los sectores en la mira de la extrema derecha. De hecho, recientemente se anunció una reforma que afecta al Instituto Nacional de Teatro, al eliminar su Consejo de Dirección que, en adelante, pasa a ser una unidad organizativa, perdiendo su autarquía ¿Cómo es hacer teatro bajo el gobierno de Milei?

AT: Las dificultades son las mismas que teníamos, pero más extremas en todo caso. El panorama de la posibilidad de hacer teatro en Buenos Aires no están cortadas, porque la fuerza creativa de esta ciudad es a prueba de cualquier cosa. No van a poder con nosotros nunca. Eso es así.

Es un momento muy atractivo, no porque quisiera que sigan, por mí que se vayan mañana. Pero se están generando cosas muy atractivas en términos de comunidad, sobre todo la gente joven que se está manifestando y uniendo de manera muy creativa, en un medio muy competitivo que no suele unirse. Eso es buenísimo y habla de la buena salud de los artistas y de los creadores.

No nos quedamos esperando en la casa nada del Estado, porque en general no nos dieron nunca nada. No hablo por mí, porque yo trabajé mucho en el Estado, en teatros subsidiados por dinero público. Pero mi origen es el teatro independiente, que es autogestivo, donde uno se autoexplota, porque sos tu propio empleador y tu propio esclavo trabajador y, si con suerte ganás, es para comer esa noche y la siguiente.

Ahora es un momento crítico, pero también es un momento para activar y para unirse, para pensar estrategias. Así como en un momento había un enemigo común, como era el gobierno militar o el neoliberalismo de los noventas, que eran enemigos para las artes que creaban cohesión. Un poco está pasando eso.

Por eso también atacan a la cultura, porque es quien resiste primero. Atacaron Lali y a Darín, que son figuras populares y del mainstream, pero que representan un colectivo de opositores y, junto con la ciencia, al poder de la imaginación. Y lo que tienen que matar es la imaginación, porque los trolls son todos como los chicos de The Wall. No tienen materia gris, les ves las caras y son zombis.

Es un momento de mierda, pero también es un momento que permite un grado de fuerza única. Lo veo mucho en la juventud y eso me da mucha felicidad. Porque no van a poder. No van a poder bajo ningún aspecto. Seguiremos dando batalla en todo caso. Hay mucha gente que se agrupa, células de gente que se une para construir espacios, para diversificar, para abrir, para ampliar el horizonte.

VA: Además de la motosierra, el gobierno de Milei es negacionismo de los crímenes de la última dictadura y asume abiertamente que está librando una batalla cultural. Revisita el pasado para construir un relato o una narrativa del país desde la extrema derecha. Desde tu perspectiva, en la actualidad qué perfil te gusta para decir “Esto es Teatro” para enfrentar el desafío de la extrema derecha contra la creatividad.

AT: En principio la defensa de la imaginación es el antídoto para el veneno. Eso puede asumir formas muy diversas; la imaginación puede ser más aplacada o más violenta, eso ya depende de cada artista también, yo no puedo aventurar una única forma de entender la creación.

Cualquier posibilidad de imaginar es lo que está siendo atacado por las derechas. La imaginación es un arma poderosísima. Esa fuerza de lo humano y de la resistencia, no como una especie de quijotada, sino como algo esencialmente humano.

Somos muchos los que estamos imaginando, entre otras cosas, un futuro mejor. Pero no como algo lejano, sino como planteaba Bloch, la esperanza como un principio activo del presente. Es muy difícil quebrar eso, yo diría que imposible.

Pero esto no creo que se pare porque haya gobiernos de derecha. Ya hubo gobiernos de derecha previamente. Estos son más básicos, son como orcos. Pero en este momento, el anillo es nuestro, no lo tiene Mordor.