Villa Gesell, 1º de enero de 2025. Artículo dedicado a André Breton (1896/1966), que se la jugó por Trotsky y el socialismo revolucionario en la medianoche del siglo XX, y en el 100 aniversario del Surrealismo. [1]

“Ninguna idea progresista ha surgido de una ‘base de masas’, si no, no sería progresista. Sólo a la larga va la idea al encuentro de las masas, siempre y cuando, desde luego, responda a las exigencias del desarrollo social. Todos los grandes movimientos han comenzado como ‘escombros’ de movimientos anteriores (…) El grupo Marx-Engels surgió como un escombro de la izquierda hegeliana (…) Si estos iniciadores fueron capaces de crearse una base de masa, fue solo porque no temieron el aislamiento. Sabían de antemano que la calidad de sus ideas se transformaría en cantidad”[2] (Trotsky citado en “Ensayo de interpretación del modernismo”, izquierda web)[3]

Presentamos a continuación una reflexión sobre la construcción del partido revolucionario. Esta discusión, obviamente, no figura hoy en la academia marxista que, sin embargo, está exhibiendo nuevas investigaciones en torno al pensamiento de Marx y Engels: una cantera interminable, un verdadero arrecife de coral para el desarrollo creativo del marxismo alejado de las “ortodoxias” y esquematismos impuestos por el estalinismo en el siglo pasado (y a lo cual mucho del marxismo revolucionario se adaptó). La “marxología” –la ciencia del propio marxismo– está en auge expresando que éste está saliendo de la defensiva de las últimas décadas.[4]

Sin embargo, con Lenin y Trotsky no pasa lo mismo (Gramsci es otro cantar: figura tupido en la academia marxista). Ambos siguen siendo “palabra prohibida” en la academia en general e incluso en la academia marxista.[5] Incluso en la academia marxista, si bien ha habido nuevos trabajos, como los de Tamás Krausz, Lars T. Lih o Eric Blanc, no se puede decir que haya investigaciones del mismo calado que las que hay sobre los fundadores del marxismo.

Paradójicamente, pasa algo significativo en el seno de las corrientes militantes. La reflexión acerca del partido revolucionario brilla por su ausencia. Se lo da por hecho, pero no se reflexiona una palabra acerca de él. Es como si con el ¿Qué hacer? (Lenin) alcanzara y sobrara. Incluso este texto genial es escasamente visitado.

Si queda alguna duda respecto a lo que señalamos acá, basta ir a Google y cliquear Lenin y descubriremos que los textos referidos al partido revolucionario son escasos (no hay que confundir con textos sobre Lenin en general, sobre él han aparecido el año pasado varios trabajos a propósito del centenario de su muerte). Claro que hay textos clásicos en la anterior generación marxista revolucionaria (la de los años 70): Estrategia y partido, de Daniel Bensaïd; la obra en varios tomos de Tony Cliff sobre Lenin, La construcción del partido; Leninismo bajo Lenin, de Marcel Liebman; El partido y la revolución, de Nahuel Moreno, entre otros. Sin embargo, no hay obras de este calado en la última generación marxista revolucionaria con la excepción del libro de Tamás Krausz, Reconstructing Lenin – an intellectual Biography, y las obras de Lars T. Lih sobre Lenin.

Por nuestra parte, en los últimos suplementos Marxismo en el siglo XXI y a propósito de nuestro IX Congreso, presentamos varios artículos sobre la construcción de partido y, próximamente, estaremos publicando una obra titulada La política revolucionaria como arte estratégico bajo el sello editorial de Izquierda web, que incursiona sobre el tema.

Así las cosas, vaya este artículo como una suerte de llamado de atención sobre la actualidad, sobre la urgencia de retomar el debate sobre la construcción del partido revolucionario en esta “nueva era de los extremos”, en esta nueva etapa de crisis, guerras, barbarie, reacción y revoluciones a la que estamos ingresando bien entrados ya en este siglo XXI que, de todas maneras, no deja de sorprendernos y que está necesariamente preñado de revolución.

1- El partido como “escuela histórica”

El partido es necesariamente una “relación social”: está en correlación con la vanguardia y la clase trabajadora, además de con todas las clases de la sociedad. Y si bien tiene su “lógica interna”, es un error pensarlo por fuera de estas correlaciones sociales, por fuera de su relación con la realidad, frente a la cual es, o aspira a ser, un instrumento de transformación político-social.

La realidad externa a nosotros coloca nuestro “campo de acción”, sobre el cual pretendemos actuar, y que en materia política, de la lucha de clases, es también, necesariamente, un campo de relaciones de fuerzas.

El partido actúa sobre esa realidad “externa” para intentar transformarla: es el elemento “subjetivo” de la realidad, la potencialidad, lo que pretendemos hacer, poner en acto “midiéndonos” con la realidad.

Y esto requiere un esfuerzo de la voluntad, porque la realidad siempre es más grande que nosotros; posee tendencias progresivas y regresivas y hay que apoyarse en las progresivas para derrotar las regresivas, la “resistencia de los materiales”; como decía Trotsky, la inercia es una de las fuerzas más poderosas de la historia.

Siendo una fuerza revolucionaria, tanto en lo grande como en lo pequeño, hace falta un esfuerzo de la voluntad porque vamos contra lo establecido (recordar que el ataque carga con más esfuerzo que la defensa, Clausewitz). Ser organización de vanguardia, ser vanguardista tanto en la política como en el arte y la ciencia, es ir contra la inercia de lo establecido, e ir contra la inercia de lo establecido es siempre una lucha.

El partido revolucionario tal como lo concebimos, el partido de vanguardia, la forma-partido político, es esa institución de la modernidad para intervenir en los asuntos generales de la sociedad, en los asuntos políticos, cuyo antecedente más claro fueron los clubes jacobinos, y más atrás en la historia las diversas corrientes de la Revolución Inglesa: los Levellers y los Diggers, niveladores y cavadores, luchadores por la igualdad política y por la igualdad social.

La discusión sobre partido une esas dos partes: lo que nos es objetivo y lo que es producto de nuestra acción. Porque un partido es exactamente eso: un instrumento de acción práctica sobre la realidad para transformarla en un sentido revolucionario. Remite, en su práctica, en su quehacer, al acto por el cual transformamos el mundo en consonancia con la lucha de clases de los explotados y oprimidos.

Resumidamente: un partido revolucionario (sea de propaganda, de vanguardia o con influencia de masas, lo mismo da para su definición general), es una forma, tipo, estructura, de organización política, que interviene sobre el campo de las relaciones de clase establecidas para transformarlas en un sentido emancipatorio.

Ahora bien, en el campo de las organizaciones del marxismo revolucionario, a la acción partidaria se le aplica el concepto de praxis, el marxismo como “filosofía de la praxis”. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de acción transformadora específicamente propia del socialismo revolucionario es el de una acción razonada, no meramente pragmática. La militancia socialista revolucionaria es praxis: la interrelación entre la reflexión y la acción; ni un mero teoricismo académico ni una mera pragmática populista.

Precisamente por eso, este acto de cambiar las cosas tanto en lo grande como en lo pequeño es fundamental para salir de las discusiones solipsistas de los académicos. Sin teoría revolucionaria no hay practica revolucionaria, afirmaba Lenin. Y también afirmaba que el marxismo es una ciencia y que como tal hay que estudiarla: como ciencia que es. Y estudiar significa sentar la cola en la silla y ponerse a leer; no hay otra forma de hacerlo.

Al mismo tiempo, la acción revolucionaria es una “práctica informada e informante”. Es decir, el partido es una herramienta para la transformación social. Une los dos aspectos de la cosa: la acción transformadora y la reflexión. El estudio del marxismo, la filosofía marxista, es esencial como punto de apoyo para nuestra acción. Pero al mismo tiempo, si se hace solipsista es imposible que encuentre la verdad. La verdad es un asunto práctico, señalará tempranamente Marx en sus “Tesis sobre Feuerbach” (1845).[6] En la tesis II, después de plantear que era el idealismo moderno y no el materialismo mecánico el que había recogido el “lado activo” de las cosas, el carácter transformador de nuestra acción, señala Marx: “La cuestión de si al pensamiento le corresponde una verdad objetiva no es una cuestión teórica, sino una cuestión práctica. En la práctica debe demostrar el hombre la verdad, es decir, la terrenalidad de su pensamiento. La disputa sobre la realidad o irrealidad del pensamiento aislado de la práctica es una cuestión puramente escolástica”.

Es por esto mismo que Marx “superó y no superó la filosofía”, el plano de la mera especulación.[7] La superó en el sentido de que fue “a las cosas mismas”, a lo que es: la crítica de las relaciones sociales capitalistas. Pero no la superó en el sentido de que su ángulo fue siempre crítico, nunca positivista.[8] Sin embargo, como la verdad siempre es concreta, Marx se aplicó a las cosas mismas, al estudio crítico del modo de producción capitalista, que, en nuestro caso y en este punto, se refiere a la reflexión sobre partido: a la herramienta mediante la cual nos vinculamos con la realidad e intervenimos en ella para transformarla.

En nuestro caso no se trata todavía de una organización histórica, es decir, objetivizada dentro de la cadena de acontecimientos (Gramsci). En cualquier caso, nuestra práctica cotidiana, nuestra intervención en la lucha de clases, es, en última instancia y por aproximaciones sucesivas, nuestro criterio de verdad, la terrenalidad de nuestra política.[9] Por eso el debate sobre partido, sobre su construcción, que siempre es una interacción entre nosotros y la realidad, es muy rico.

Y eso nos lleva, nuevamente, a las “Tesis sobre Feuerbach”, en este caso a la conocida tesis 11, que afirma que “los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo; de lo que se trata es de transformarlo”. Esto también tiene un contenido epistemológico: en la acción de transformar, conocés, siempre y cuando sea una acción consciente, una acción a propósito de la cual se reflexiona, una praxis transformadora.

En nuestro partido y corriente hay una cierta maduración que significa que conocemos algo más lo que estamos haciendo, un poco más que años atrás. Hay una acumulación constructiva y de saberes que no teníamos, que, dialécticamente, constituye un punto de llegada y un nuevo punto de partida como titulamos en nuestra nota anterior (“Un triunfo que es, a la vez, un punto de llegada y un nuevo punto de partida”, izquierda web). Ocurre que un partido nunca está construido del todo.[10] Y mucho menos las organizaciones que transitan entre la propaganda y la vanguardia, como es nuestro caso internacional y nacional (aplanando un poco los desarrollos). Pero tampoco el partido está “construido” del todo cuando tomás el poder. Hasta que no haya una sociedad armónica, sin explotados ni oprimidos, comunista, la “herramienta partido” no termina su quehacer, no está construida del todo.[11]

Está mejor resuelto en la reflexión y la experiencia el problema del partido antes de la revolución que el partido después de la revolución. Fue uno de los problemas del bolchevismo en el que trata de entrar El marxismo y la transición socialista.[12] No está claro cómo es el partido después de la revolución, aunque está claro que es imprescindible. Sobre el partido antes de la revolución, la experiencia del bolchevismo fue la más acabada. Pero después de la revolución no hay una experiencia “acabada”. Lenin, que había dirigido la revolución y construido el más exitoso partido revolucionario de la historia, se murió angustiado porque había aparecido otro problema, que era la burocratización…

Hablamos de la praxis, pero no definimos todavía qué es un partido. Al menos en uno de sus tantos aspectos, el que está vinculado a qué significa para su militancia. Hay una definición de Trotsky que remite también a las “escuelas” de los filósofos griegos, y que es profunda: “El partido es una de las escuelas de la historia”. Y no porque haya “profesores” y “alumnos” en el partido; recuerden que otra de las “Tesis sobre Feuerbach” subraya que “el educador también debe ser educado”.[13] Una “escuela de la historia” quiere decir que una parte de la humanidad en la modernidad, su vanguardia política, la militancia, los seres humanos involucrados en la empresa de la emancipación humana, transitan allí una parte importante de su experiencia de vida.

El partido es un terreno donde se transita colectivamente una de las experiencias de vida más completas.[14] En los encuentros anuales como Historical Materialism, que son progresivos y expresan un relanzamiento y contraofensiva del pensamiento marxista en el terreno de la academia, se habla de dialéctica y otros temas, lo cual es extraordinario. El límite es que se desarrollan todos los matices conceptuales de la dialéctica, pero eso no quiere decir que se sepa realmente de qué se habla. Porque la dialéctica es, ante todo, una práctica. Hay que practicarla, ejercerla, vivirla. Lo cual es, como señalábamos arriba, el concepto de verdad en Marx: la verdad se halla en la práctica transformadora, en la “terrenalidad del pensamiento”. Y la “forma-partido” tiene esa especificidad: combina el pensamiento y la acción. La organización específica que hace esa combinación es, precisamente, el partido revolucionario (no la academia ni la universidad).

Epicuro conformó una escuela filosófica: El Jardín de Epicuro.[15] En la Grecia clásica había muchas escuelas organizadas por los filósofos de nota: Jónica, Pitagórica, Eleática, Sofista, Socrática, La Academia (Platón, IV A.C.), El Liceo (Aristóteles, IV A.C.), Cínica, Cirenaica, Estoica y la ya señalada, El Jardín de Epicuro. Todas ellas eran, dicho genéricamente, ámbitos de entendimiento, de procesamiento, de la vida humana y la naturaleza.[16]

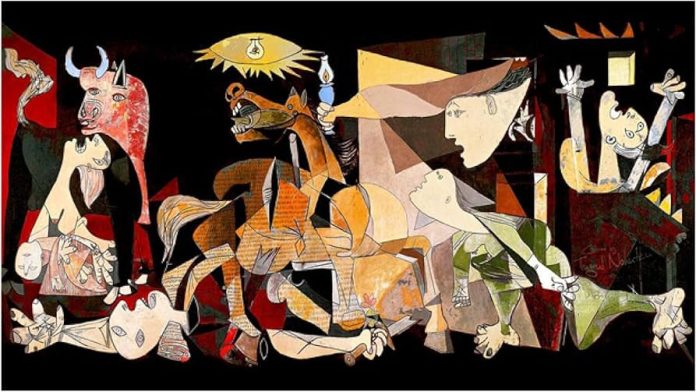

En el siglo XX hubo también muchas “escuelas de procesamiento de la vida”, en la política, el arte y las ciencias; la definición que hicimos al comienzo de este texto sobre las vanguardias, se aplica a todas ellas. El surrealismo, por ejemplo, fue una escuela artística, posiblemente la más revolucionaria del arte del siglo pasado, la más vinculada –dialécticamente, no mecánicamente– a la revolución socialista, y acaba de cumplir cien años (en 1924 se lanzó con el primer Manifiesto surrealista).

André Bretón, su “jefe de línea”, tenía una admiración honesta y sin límites por Trotsky; había captado en profundidad –¡más que muchos “trotskistas”!– el significado de la revolución socialista y se había transformado en un antiestalinista convicto y confeso: “En lo más negro de la decepción, del escarnio y la amargura (como en los momentos de los Juicios de Moscú o del aplastamiento de la insurrección de Budapest), es necesario que podamos tomar fuerza y esperanza en lo que las jornadas de Octubre conservan siempre de electrizante: la toma de conciencia de su poder de las masas oprimidas y de la posibilidad para ellas de ejercer efectivamente ese poder, la ‘facilidad’ (la expresión es, creo, de Lenin) con la que los viejos marcos se desmoronan (…)” (“Mensaje al mitin organizando por la sección francesa de la IV Internacional).

El surrealismo llamaba no solamente a transformar la sociedad sino a “transformar la vida”; una y otra están inextricablemente ligadas si hablamos de revolución y transición socialista[17]: “Los humanos debían tomar conciencia, no solamente de su condición social, sino de su condición de humanos, ‘y de la extrema precariedad de esta condición’ (…) Breton les pasa sus consignas a las [jóvenes generaciones]: ‘Hay que luchar no solamente por el fin de la explotación del hombre por el hombre, sino terminar con la explotación del hombre por un pretendido ‘dios’ (…) también, sin hipocresía ni dilatoriamente, el problema de las relaciones entre el hombre y la mujer (…)” (Historie du Surréalisme; 218).[18]

Volviendo a nuestro argumento, una escuela es un “campo de aprendizaje” y también de lucha. ¿Dónde canalizás tu vida, en qué marco hacés tu experiencia vital? En la academia la hacés en los campus, “mirándote el ombligo” a ver si de tu ombligo sale una teoría de la plusvalía más importante que la de Marx; una vida unilateralmente “teoricista”. Con la militancia populista, que desprecia la teoría, sale una vida reduccionista en otro sentido: una vida meramente pragmática, seguidista, no crítica, como todo populismo.

Por esto es tan difícil encontrar una escuela tan rica como la del partido, que une ambos planos: el teórico y el práctico. Un partido que no es un aparato inhumano, sino donde el desarrollo de cada uno es la medida del desarrollo de todos (Marx). Esto último es muy loco, porque invierte el sentido común; es una frase antiestalinista avant la letre, antes de que existiera el estalinismo. Por “oposición”, la vida dedicada al desarrollo de todos (la “empatía con los desconocidos”) es mucho más rica que la vida dedicada exclusivamente a uno mismo (una suerte de vida “narcisista”).

Atención que acá la palabra “oposición” se utiliza en un sentido no literal: la vida militante, que tiene un obvio carácter de “vida pública” dedicada a los asuntos generales de la sociedad, supone un rico desarrollo de la “vida privada”, no su alienación. A pesar de que sea una vida más “sacrificada” que la vida promedio de las personas de clase media, por definición dedicadas a su mero “ombligo”, a su vida privada en el sentido literal y burgués del término.[19]

Por ejemplo: es obvio que la “institución de clausura” (Ervin Goffman) que son las fábricas, no permiten desarrollar nada esto. A las compañeras y compañeros obreros el partido revolucionario les cambia la vida, les abre la cabeza; descubren un mundo que no habían imaginado. Pero a los compañeros y compañeras estudiantes también se la cambia, porque los hace aterrizar: tampoco es una vida plena estar “en las nubes de Úbeda” (la expresión se la copiamos a un viejo caudillo peronista de los años 80).

Las organizaciones revolucionarias tienden a agrupan a las mejores personas, las más abnegadas, las que vinculan su vida a un compromiso con los “desconocidos”: eso es lo que hace al carácter “público” y no solo privado de las vidas de los militantes. La vida pequeñoburguesa es privada por antonomasia. En la vida militante hay que “correr” del centro la vida privada para dedicarse a la “vida pública”, a la militancia por los intereses generales de los explotados y oprimidos.[20] Tener empatía con la gente cercana es fácil, el tema es tenerla con los explotados y oprimidos universalmente, corriendo del centro los intereses exclusivos de la vida privada.

El partido socialista revolucionario, esta escuela de la historia actual, es, a nuestro entender, no un aparato desencarnado sino una trama de personalidades. No hay manera de que un marxismo anti humanista pueda entender lo que es un partido revolucionario, porque la dirección de tal partido tiene como una de sus tareas fundamentales la formación de la militancia: la consideración de que todos y cada uno de los militantes valen oro.

Como digresión, nos llamó la atención un valioso artículo de Alex Callinicos sobre Spinoza, “Marx and Spinoza”, de octubre de 2023, donde sin embargo le hace demasiadas concesiones a Althusser.[21] El texto es valioso y educativo, pero las reverencias a Althusser empalagan: que el filósofo francés tiene razón en su idea de “causalidad estructural” (no entendemos qué le agrega esto a la dialéctica hegeliana), que Bellamy Foster comete un grave error “cuando reivindica Dialéctica de la naturaleza de Engels”, que el concepto de negación de la negación (“determinate negation”) es “altamente problemático”, etc.

Lo más grave es cuando afirma que Marx tendría elementos “anti humanistas” (sic): “(…) hay un elemento de verdad (…) en que tanto Spinoza como Marx son anti humanistas en el sentido de Althusser. Esto es: ambos rechazan la problemática de la soberanía del sujeto autodefinido originado sobre todo en Descartes y en su intento de fundar una filosofía de la pura ‘autoconciencia’: ‘Pienso, luego existo’” (“Marx and Spinoza”).

Callinicos critica correctamente a Franck Fischbach por su aprobación de una afirmación de Fréderic Lordon, donde este último inclina la vara demasiado para el lado del “determinismo” en su lectura de Spinoza, perdiendo de vista que para Marx “la libertad es un valor central, alguien que cree que los trabajadores pueden emanciparse por sí mismos de la dominación del capital” (una afirmación capital en la que coincidimos con Callinicos).

Sin embargo, con todo lo correcta que nos parece esta parte de su ensayo sobre Spinoza (porque en realidad es más un ensayo sobre Spinoza que un estudio comparado con Marx), lo que no se entiende es qué tendría Marx de “anti humanista”: ¿desde cuándo el humanismo significa considerar a los seres humanos por fuera de sus condiciones materiales de existencia?

Para terminar esta digresión sobre Spinoza nos remitimos a Nicolas González Varela que, al igual que Callinicos, subraya que el mismo Althusser reconocía que Marx no podía encontrar en Spinoza lo que encontró en Hegel, la dialéctica, sino que, por lo demás, agrega: “¿Se puede pensar el materialismo de Marx sin el método dialéctico? No lo puedo imaginar. El intento, la fuga teórica del estructuralismo, de ‘buscar argumentos para el materialismo’ que propugnaba Althusser puede llegar al límite en el que la interpretatio desfigure no solo a Spinoza sino al propio Marx” (Spinoza dopo Marx).[22]

Volviendo a nuestro desarrollo, y en síntesis: el partido es un “entramado de personalidades”. Y como el partido es esto, un conjunto de relaciones entre sus integrantes, hay que tener sumo cuidado en separar lo objetivo de lo subjetivo en estas relaciones. Tenemos amigos y amigas en el partido. Pero el partido no es un “grupo de amigos”: es una organización de camaradas que luchan por la revolución, que es algo muy distinto. Las relaciones entre sus integrantes son relaciones políticas y no personales, aunque, insistimos, dentro del partido, inevitablemente, hay grupos de afinidad por rasgos personales, lo que es normal.

2- Una “organización de combate”

Junto con lo anterior, hay otra reflexión que nos interesa desarrollar acá. No estamos en el comunismo como para dedicarnos a “cultivar margaritas”. Epicuro tenía unos pensamientos hermosos, pero vivía en una sociedad que dependía de la esclavitud. Aristóteles fue un pensador grandioso, pero dividía los instrumentos de trabajo en “mugientes” y “no mugientes”; los mugientes eran los esclavos y los animales, los no mugientes las herramientas. Los seres humanos eran sólo los ciudadanos…

En nuestra experiencia histórica, en nuestro “arco de experiencia temporal” en la sociedad de clases, todo es lucha, y el partido es una herramienta de combate para tal lucha. Es una “escuela” que se desarrolla en un contexto donde, si las cosas se ponen revolucionarias (o contrarrevolucionarias), corre sangre. Porque no hay transformación social sin revolución (es decir, sin sangre). El partido es, también y sobre todo, una herramienta para hacer la revolución: un partido que hace revoluciones. Y hacer una revolución es asimismo una “contabilidad” de compañeros y compañeras que logran pasar, y compañeros y compañeras que mueren en la batalla… Guerra y política dialogan entre ellas porque la lucha política se transforma en lucha física, en guerra civil.

Esto es así porque ninguna clase social cede sus privilegios sin oponer su fuerza material. Y porque hay que oponer a la fuerza material de los explotadores la fuerza material de los explotados; pasar de “las armas de la crítica a la crítica de las armas” (Marx).

El partido es una suerte de destacamento de avanzada de la clase obrera en el combate para derrotar política y físicamente a la burguesía. Entonces, posee necesariamente elementos de organización de combate (aunque no sea sólo eso). Y esto se combina con otro tipo de combate: el que se da entre las corrientes en competencia. Martov había identificado con agudeza el carácter de “guerra de guerrillas” que tiene este tipo de combate: la lucha de tendencias es psicológicamente más ardua que la lucha contra la burguesía. La lucha de tendencias forja la psicología de la militancia y la dirección; “luego”, la lucha contra la burguesía, la burocracia y el aparato de Estado en general, es lo que forja la “conciencia física” de una organización revolucionaria.

La lucha contra el estalinismo combinó las dos batallas que señalamos arriba: fue durísima porque fue física y psicológica a la vez. Inesperada, impensada, inadvertida por nuestros clásicos (Moshé Lewin), comenzó como una lucha política y psicológica y se continuó en una lucha abiertamente física e, incluso, policial. La contrarrevolución estalinista, lenta, rastrera y envolvente, como la definiera Trotsky, fue un desafío mayor que de tan complejo sigue siendo un rompecabezas hasta el día de hoy (un verdadero “jeroglífico social”, como la definió Bensaïd comparándola con los secretos ocultos de la mercancía).[23]

El Buró Político de los bolcheviques, en los años 1924, 25, 26, como Trotsky estaba enfermo no se sabe de qué –estaba enfermo de estrés y depresión, obvio, porque veía el mundo derrumbarse ante sus ojos–, se reunía en su casa, alrededor de su propia cama, con Stalin y el resto, pero antes había una reunión fraccional secreta de Stalin, Zinoviev y Kamenev preparando la reunión; era un show. No hubo lucha más dura psicológicamente que la de la Oposición de Izquierda. Basta leer textos clásicos como los de Arthur Koestler, Yogui y el comisario o El cero y el infinito (dedicados a las confesiones en las Grandes Purgas), obras de Víctor Serge como Memorias de un revolucionario, los artículos del propio Trotsky como “Kamenev y Zinoviev” y tantos otros para darse cuenta de las circunstancias dramáticas en las cuales debió luchar la Oposición de Izquierda.

El lenguaje político se transforma en lenguaje guerrero porque tiene una parte de lucha física. Esto es así también respecto de las relaciones entre las tendencias de la izquierda, frente a las cuales hay que abrirse paso incluso “físicamente” cuando es necesario. El arte de la lucha física se aprende mejor que en ninguna parte en el seno de la clase obrera, porque nadie pelea mejor que la clase obrera cuando está dispuesta a pelear.

La mayoría de las organizaciones revolucionarias de este periodo histórico están compuestas por pocos compañeros y compañeras provenientes del medio fabril.

Los “cuerpos” estudiantiles y de trabajadores y trabajadoras del Estado están poco endurecidos en la “vida física”; cuando aparecen los obreros y las obreras “son otros cuerpos”: los cuerpos forjados en el trabajo fabril, que a pesar de los análisis posmodernos a la moda, sigue teniendo un gran componente de exigencia física. Incluso en la cultura popular hay una práctica cotidiana de este arte de la “pelea física” que no es característico de las clases medias. Cuando planteamos el problema del servicio militar nos dicen: “no hablemos de eso, que cae mal”… Pero para los que vienen de la clase media, que te tiren en un cuartel donde no sos nadie, no es tan sencillo, te obliga a aprender a arreglártelas. Y eso tiene que ver con lo que debe ser un partido en condiciones que se van poniendo revolucionarias: aprender a arreglárselas en la vida (¡el servicio militar y el trabajo fabril son una buena “escuela revolucionaria” en ese sentido para el mundo que viene!). En estas últimas generaciones tan “light” en Occidente, esto no es tan fácil de aprender: vamos a chocarnos de frente con la marea de la revolución y la contrarrevolución, y en ese espejo nos tenemos que mirar para prepararnos psicológicamente.

El problema es que, como en tantas otras cosas, no existen las “clases teóricas de nado”: a nadar se aprende zambulléndose en la pileta, razón por la cual las nuevas generaciones van a tener que forjarse en las condiciones materiales de barbarie y revolución del mundo que viene; para esa “escuela” hay que prepararse, en principio mentalmente.

Las generaciones anteriores tenían el hilo de la guerra civil española, la experiencia de las dictaduras militares, la vivencia de los padres en los campos de concentración del nazismo, y cosas así; las nuevas generaciones han perdido ese hilo de continuidad, que los partidos revolucionarios debemos restablecer para prepararlas para los eventos sangrientos que vienen.

En el terreno de la estrategia, el lenguaje político se pisa con el “guerrero” por algo que señalaba Trotsky en Su moral y la nuestra: hay una inevitable simetría entre los métodos de lucha de los explotadores y los explotados. ¿Qué quiere decir esto? Si el enemigo practica el terror blanco y nosotros no hacemos terror rojo, el sector indiferente de las masas se va con el enemigo, porque termina volcándose hacia el bando al que le tiene más miedo.

Recordemos que este valioso texto de Trotsky (educativo pero también críptico por lo resumido y concentrado) contenía, por elevación, una polémica con Víctor Serge, que tenía una posición humanista tout court. Serge, haciéndoles seguidismo a los anarquistas, condenaba Cronstadt y le achacaba a Trotsky la responsabilidad sobre la represión de la guarnición. En realidad, no había sido su responsabilidad sino una votación unánime del X Congreso del partido bolchevique, decisión que defendemos,[24] pero el caso es que Serge defendía una suerte de “humanismo en abstracto”, es decir, por fuera de las condiciones concretas de la lucha de clases, la medida última para todo a nuestro modo de ver.[25]

Para Serge, de enorme sensibilidad socialista, la vida humana estaba por encima de todo. Para Trotsky, y también para nosotros, no: lo que está por encima de todo son las férreas leyes de la lucha de clases revolucionaria en sentido emancipatorio; no hay escapatoria materialista a esto, a estas condiciones de la lucha que no elegimos, que nos son dadas por el enemigo burgués e imperialista.[26]

Lógicamente, no hay que confundir la “represión” de la revolución con la de la contrarrevolución, de signo muy diferente. Tampoco hay que hacer de necesidad virtud: si nos vemos obligados a practicar el terror rojo es porque no queda otra alternativa; el terror rojo significa peligros no solo para los contrarrevolucionarios, sino también para la revolución: puede desencadenar una lógica propia que militariza todos los desarrollos, como ocurrió en la guerra civil de los bolcheviques contra los blancos.

Los “hombres de chaqueta negra” actuaban por su cuenta, sin tribunales oficiales de justicia, se apropiaban muchas veces de los bienes de los reprimidos, etc., y la lección histórica es que hay que cuidar que no pasen estas cosas; pero esto no puede dar lugar a un relato de “revolución de terciopelo”. Como afirmaba Engels en el AntiDhüring, la violencia es la partera de la historia en las sociedades preñadas de una nueva, y no hay cómo saltarse materialmente la violencia, salvo que los explotadores se vuelvan “pacifistas”.

Mandel tiene un artículo dedicado a la defensa de la Revolución Rusa, “Octubre de 1917: ¿golpe de Estado o revolución social? La legitimidad de la Revolución Rusa” (Viento Sur), que contiene un crudo relato sobre cómo el terror blanco asesinaba a los bolcheviques que atrapaba: los enterraban vivos hasta el cuello… y pasaban con los caballos por arriba de sus cabezas. Así es la lucha de clases: implacable.

Y si el partido es revolucionario, tiene que saber cómo es, aunque sea, por ahora, intelectualmente: es cruda, es sangrienta. Una liza de lucha a muerte tal cual ocurrió en la primera era de los extremos (1914-1945).

De momento, no llegamos al nivel de violencia que hubo en los años 70. Pero estamos entrando en una nueva era de los extremos; se vienen nuevas condiciones revolucionarias (o contrarrevolucionarias) para las cuales va a haber que templarse en nuevas reglas de juego. Y esa es la otra cara del partido: una de las escuelas de la historia, y una organización de pelea a muerte contra el enemigo de clase.

En este sentido, reivindicamos críticamente el PST de los años 70, una de las mejores páginas del morenismo (el PST tuvo ciento y pico de desaparecidos, además de varios camaradas asesinados por la Triple A). El PST pasó la prueba de la dictadura militar dando lugar a la fundación del viejo MAS. Su historia es una parte crítica de la tradición trotskista de posguerra que reivindicamos (los hilos de continuidad revolucionaria que expresaron).[27] Esa pelea Moreno la dio correctamente. Cualesquiera fueran los errores políticos que haya cometido, su ubicación estratégica frente al guerrillerismo fue acertada.[28]

Fue más terrenal y proletario que el “romanticismo revolucionario” de Mandel y Bensaïd, que enamorados del guerrillerismo mandaron a la muerte a decenas de sus militantes. Bensaïd da cuenta honestamente en su autobiografía, Una lenta impaciencia, texto de gran riqueza, del desastre de la experiencia guerrillera de su corriente.

Bensaïd vino a la Argentina en 1974 para un debate con el morenismo, Como no podía alojarse con miembros de su grupo, la Fracción Roja, debido a la militarización de éste, se vio obligado a alojarse en una casa de integrantes del mismísimo PST. Los militantes morenistas le trasmitían una honda desconfianza que lo incomodaba enormemente. Pero el hecho es que la Fracción Roja tenía toda su actividad militarizada, absorbida en buscar y rebuscar armas y transportarlas de acá para allá; su debate político era igual a cero y su desborde organizativo era total, como reconoce el propio Bensaïd. Pudo pasar veladas con sus compañeros y compañeras, sólo para que meses después de su vuelta a Francia todos sus camaradas fueran asesinados por la represión estatal… Ser enfant terrible en el Mayo francés era una cosa; serlo en la Argentina de la Triple A y la dictadura, era algo muy distinto.

En síntesis, el partido es esas dos cosas: una de las “escuelas de la historia” en el sentido amplio de la “formación” militante, y una escuela de lucha. En este período histórico, las corrientes con origen argentino tenemos la suerte de que la “práctica sobre el terreno” ha estado presente desde el Argentinazo (2001). Periódicamente tenemos “sesiones de entrenamiento” en el enfrentamiento callejero, amén de eventos de tomas de fábrica, algo más escasos pero de inmensa importancia estratégica,[29] lo que es un elemento de importancia para que no se entumezcan los reflejos combativos de la organización.

Y esto mismo nos puede transportar al clima que se vivía a comienzos de la guerra civil española y su impacto en artistas surrealistas como Benjamin Péret, en el lugar de los acontecimientos, en sus cartas a André Breton: “Voy a Madrid, al frente de Somosierra. Ya he estado en el frente de Aragón. Las cosas se complican porque el gobierno francés [del frente popular, R.S.] obstaculiza por todos los medios el armamento de Barcelona y Madrid. Por el contrario, el entusiasmo de los milicianos es magnífico, aunque reina entre los anarquistas una confusión que no podes imaginarte. Durante este viaje he visto más de sesenta pueblos y he hecho más de mil kilómetros. En todas partes se ha instalado una especie de soviets, pero como no llevan el nombre, nadie se da cuenta, y la Generalidad de Cataluña hace notables esfuerzos para mantener a la gente en su ceguera. En Valencia el gobierno de Madrid no tiene ningún poder. Gobiernan los partidos obreros aliados con la pequeña burguesía. Todos los días pienso en escribirte más largamente, pero estoy ocupado en mil cosas para el POUM y el POI (…) Cuento con permanecer en este magnífico país durante varios meses”

(carta de Péret a Breton, Valencia, 26/09/36).[30]

Dado que entramos en una nueva era de los extremos y que este artículo ha estado recorrido también, en diagonal, por cuestiones vinculadas a las vanguardias artísticas, podemos señalar que dichas vanguardias estuvieron cruzadas por las circunstancias generadas por la era de los extremos, comenzando por el movimiento Dada, que repudiaba nihilistamente todo arte a modo de rechazar la “civilización” (capitalista) que había llevado al carnage (masacre) de las trincheras, sino, también, al propio Picasso, que tan alejado pareció siempre de los temas políticos (salvo en el explicito caso del Guernica).

El Musee Picasso, de París, presentó en 2023 (a 50 años de la muerte del pintor español) de una forma nueva su colección histórica de Picasso, Picasso Celebration, The collection in a new light, dirigida por el conocido estilista británico Paul Smith, y lo hace en un catálogo muy educativo sobre las distintas fases el pintor español. La referencia en este punto final de nuestro artículo se vincula al significado de una era de los extremos incluso en el arte, no sólo tan explicita y genialmente presentado en el Guernica, sino en otras obras de Picasso. Por esto nos viene bien para finalizar este texto la siguiente referencia a una etapa de su trabajo: “Como saltando hacia atrás [harking back] hacia el pasado distante e, incluso, hacia el ineluctable destino final de cada individuo, los huesos le servían a los artistas como sujeto de estudio, que los utilizaban como punto de partida para muchas de sus creaciones ‘biomórficas’. En el límite [borderline] entre la vida y la muerte, entre el pasado prehistórico y el futuro apocalíptico, algunos de estos trabajos con una apariencia de fin-del-mundo, podían interpretarse como un mensaje programático frente al comienzo de la Segunda Guerra Mundial” (capítulo del catálogo que estamos citando dedicado a la fase “biomorfica” de la obra de Picasso; pp. 86).

Y así estamos: en un nuevo mundo que se balance entre la barbarie y la revolución y para el cual las organizaciones revolucionarias cobran una nueva y urgente actualidad.

Bibliografía

Alexandre Billet, “Más allá de la realidad. Sobre el centenario del Surrealismo”, againstthecurrent.org, 5/12/24.

André Breton, “Mensaje al mitin organizado por la sección francesa de la IV Internacional. El 40 aniversario de la revolución de Octubre”, octubre 1957, MIA.

Alex Callinicos, “Marx and Spinoza”, International Socialist, 11/10/23.

Maurice Nadeau, Histoire du surréalisme, Maurice Nadeau, París, 2016.

Benjamin Péret, “Cartas a André Breton enviadas desde España, 1936/37”, con un esbozo biográfico de Péret por Agustín Guillamon, MIA.

Elisabeth Roudinesco, Freud en su tiempo y en el nuestro, Debate, Argentina, 2023.

Roberto Sáenz, “Ensayo de interpretación del modernismo”, izquierda web.

- La política revolucionaria como arte estratégico, izquierda web.

- “IX Congreso del NMAS. Un triunfo que es, a la vez, un punto de llegada y un nuevo punto de partida”, izquierda web.

Paul Smith, Picasso celebration. The collection in a new light, Musee Picasso, París, 2023.

Nicolas González Varela, “Spinoza dopo Marx: apuntes de lectura”, izquierda web.

[1] La base de este texto es el cierre del punto partido del IX Congreso. Sin embargo, ha sido muy editada para su publicación.

[2] No nos habíamos dado cuenta, hasta el momento de escribir este artículo, que nuestros textos de partido para este IX Congreso plantean exactamente lo que dice Trotsky: aprovechar el salto en calidad que hemos logrado como corriente para pegar un salto en cantidad.

[3] Y continúa el artículo con algo muy pertinente en el contexto de nuestro IX Congreso, algo que fue pensado específicamente al calor de la construcción de nuestra corriente años atrás (2014). Nuestra indagación sobre las vanguardias artísticas fue realizada, expresamente, para entender la dialéctica de la lucha de tendencias políticas: “En pocas palabras, Trotsky resume la ‘mecánica’ del surgimiento de toda nueva corriente que se gana el derecho a su existencia histórica como tal, y que debe ser siempre ‘modernista’ a su manera, esto en el sentido de recorrer un movimiento de superación critica de las ‘identidades’ establecidas. Las vanguardias artísticas, [científicas] y políticas tienen así puntos de contacto acerca de los cuales es objetivo de este ensayo reflexionar: el nacimiento de toda nueva escuela y sus relaciones dialécticas con las anteriores” (ídem).

[4] La continuidad del proyecto de publicación de las Obras Completas de Marx y Engels, la MEGA 2, le ha dado un gran desarrollo a este auge de la marxología expresado en varios de los autores con acceso a la misma (la edición es en alemán original).

[5] Kevin Anderson acaba de republicar una obra de 30 años atrás, justamente dedicada a la relación entre Lenin y Hegel: Lenin, Hegel and the Western Marxism. Aunque tampoco a Trotsky le va del todo bien, la verdad. Muchos de los estudiosos de dialéctica se saltean un texto tan valioso como sus “Escritos sobre Lenin, dialéctica y evolucionismo”, MIA (ver a este respecto nuestro “La dialéctica como arma estratégica”, izquierda web).

[6] Es evidente que este criterio de verdad rompía con el idealismo camino al materialismo en el terreno epistemológico.

[7] El joven marxista japonés Kohei Saito está equivocado cuando afirma que Marx abandonó tout court la filosofía (a partir del desarrollo del materialismo histórico, 1846). Afirma equivocadamente esto sin pensarlo dos veces (El ecosocialismo de Marx. Capital, naturaleza y la inconclusa crítica de la economía política, 2017).

[8] Es agudo Bensaïd cuando señala que Marx hace “ciencia de otro modo”, lo que el mismo Marx llamaba “ciencia alemana” (Marx intempestivo). Bensaïd desarrolla esto en polémica con un marxista muy serio como Sacristán, pero que planteaba un retroceso de la dialéctica a la lógica formal (positivista).

[9] La idea de aproximaciones sucesivas es importante acá porque ocurre un proceso doble en el transcurso de la experiencia militante, de la construcción de nuestro partido y corriente: nuestra reflexión ha ido madurando en concomitancia con nuestra experiencia militante y nuestra aplicación lo más sistemática posible al estudio crítico del marxismo.

[10] En nuestros documentos de partido señalábamos que esto se correspondía con la idea de análisis de Freud y su artículo “Análisis terminable e interminable” (quizás más que con el contenido del texto, nos quedamos con su título para graficar nuestra idea acerca de la dialéctica de la construcción partidaria).

[11] Para esto solo falta ver lo que pasó con el Partido Bolchevique con la burocratización estalinista. Enseguida iremos a eso.

[12] Al parecer, finalmente nos estamos inclinando por una obra en tres tomos, la segunda referida a la economía de la transición y la tercera, precisamente, a la “forma-partido” y a todas las vicisitudes que rodean esta forma específica de organización.

[13] Trotsky retomó esta idea, contra la emergente burocracia estalinista y la idea zinovievista de la dirección en “rol de educador” de la base, en Nuevo curso. Allí critica la afirmación de Zinoviev de que, por el bajo nivel de la base partidaria en ese momento, la democracia partidaria no era aplicable: tenía una idea demagógica y aristocrática de partido.

[14] Decimos “colectivamente” por el hecho obvio de que un partido es una organización colectiva, un ámbito donde la experiencia se lleva adelante en relación con los demás. Si, en definitiva, el ser humano sólo se delimita en sociedad (Marx), el partido, como una de las escuelas de la historia, es uno de los “concentrados” de esta definición. Porque el partido, como cualquier otra “institución” (las universidades, los hospitales, el ejército, etc.), es un ámbito de la experiencia colectiva, en este caso la experiencia de la lucha por emancipar a la sociedad, por el comunismo.

[15] Samos, cerca de Atenas, siglo IV antes de Cristo. Su escuela predicaba una filosofía materialista de la felicidad, la tranquilidad del alma y la ausencia del dolor (tenía un punto débil: rechazaba la política). Este espacio era una suerte de “refugio” intelectual donde Epicuro y sus discípulos reflexionaban sobre la vida, la muerte, el placer y la naturaleza del universo. Hay un buen capítulo sobre Epicuro en La ecología de Marx. Marxismo y naturaleza, obra de Bellamy Foster de hace 20 años que nos parece mejor y más conceptual que la posterior (aunque en ésta los capítulos dedicados a Engels son muy buenos): El retorno de la naturaleza. La última obra de Foster, La dialéctica de la ecología, no la hemos leído.

Más allá de sus posiciones políticas “pro chinas”, opinamos que Foster aporta muchísimo en la comprensión dialéctico-material del materialismo de Marx y Engels.

[16] Cuando decimos “procesamiento de la vida” se entiende que hablamos de una reflexión acerca de la experiencia de la vida humana, lo que en definitiva fue el pensamiento griego: una ventana abierta a la reflexión sobre el significado de la vida.

[17] En los debates en la etapa final del viejísimo viejo MAS, un compañero medio esquemático pero honesto y sensible apodado “Lolo”, había retomado esta idea para contraponerla, inexplicablemente, a la idea de partido. Nunca más lo vimos, pero era una de las pocas personas honestas del grupo humano que luego conformaría la revista Herramienta (este grupo se pasó del socialismo revolucionario al “socialismo nacional” y hoy integra uno de los tantos grupos en los que se dividió el FPDS).

[18] Es importante dejar sentado que el surrealismo se opuso de frente al “realismo socialista” estalinista: “La primera tarea, es, entonces, restablecer el significado original del surrealismo. Surrealismo, una palabra establecida por Guillaume Apollinaire en 1917: ‘sur’, significando ‘más allá’, y ‘realisme’, realismo [es decir, más allá de la ‘realidad’ aparente, R.S.]” (“Más allá de la realidad. Sobre el centenario del Surrealismo”, Alexander Billet). Billet define al surrealismo como un “marxismo gótico”, una definición que nos parece sugerente.

[19] Mientras escribimos esta nota estamos ojeando un libro titulado Freud en su tiempo y en el nuestro, de Elisabeth Roudinesco, un libro serio, documentado, pero el capítulo dedicado a la vida privada de Freud, “Familias, perros, objetos”, nos pareció de un aburrimiento plomizo. No pretendemos comparar la vida de Freud con las “vidas extraordinarias de personas extraordinarias” como Lenin o Trotsky; pero aun las “vidas ordinarias de personas extraordinarias” como Marx y Engels, que se caracterizaron por su vinculación con la vida política, son mil veces más interesantes que la vida de Freud, estrictamente apolítica (Marx en el siglo XXI, izquierda web).

[20] Lógicamente que en todo esto hay gradaciones.

[21] Está claro que a nuestro modo de ver Althusser es una guía errada para un marxismo después del estalinismo.

[22] Está claro que NGV tiene una posición frente a Althusser muy distinta que Callinicos, posición que nos es mucho más cercana.

[23] Es por la complejidad y las enseñanzas históricas de esta experiencia que hemos dedicado décadas de elaboración al tema, resumidas hasta el momento en El marxismo y la transición socialista, tomo I, pero que traen en los próximos años un tomo II y hasta un tomo III (el abordaje de la economía de la transición y de la construcción del partido revolucionario, temas que tampoco están hoy en la academia marxista).

[24] Al respecto ver nuestro texto “Ascenso y caída del gobierno bolchevique”, izquierda web.

[25] Los anarquistas de ese momento, 1937, eran unos hipócritas porque habían entrado en el gobierno burgués junto al estalinismo, gobierno que persiguió hasta la muerte a Andreu Nin y a la dirección del POUM, destruyendo en los hechos a dicho partido.

[26] Acá podemos citar otro texto de nuestra autoría: “Los fines, los medios o las leyes de toda política”, izquierda web.

[27] Nuestra corriente no reivindica en particular a ninguna corriente del trotskismo de la posguerra. Sin embargo, reivindicamos que en varias de ellas hubo experiencias de importancia que dieron continuidad al marxismo revolucionario como experiencia organizada. Nos nutrimos de lo que consideramos mejor de dichas experiencias como “caja de herramientas” para nuestras necesidades del presente, y en el marco de nuestro balance estratégico como corriente internacional.

[28] Nos debemos un balance crítico de la experiencia del PST y, de manera específica, del viejo MAS. Preferimos arrancar por un balance histórico-estratégico-internacional y desde ahí abordar los balances constructivos específicos, como estos que tenemos pendientes respecto del PST y el viejo MAS.

[29] Nuestro Partido fue protagonista de varias de ellas en el último período desde el 2001 (al igual que también el PO y el PTS tuvieron las suyas, no vamos a entrar en el debate de balance acá). El PO protagonizó una dura lucha en el Casino de Buenos Aires, el PTS en Zanon, Kraft y Lear (aunque, en general, posicionándose contra la ocupación de fábrica), y nuestro partido en el diario Crónica (ocupación durante 5 días del edificio de la redacción), Pilkington, las duras luchas fundacionales de la nueva experiencia antiburocrática en el neumático, la toma del puente grúa en Gestamp, entre otras.

[30] Benjamín Peret (1899/1959), gran poeta del Surrealismo, había viajado a España como representante del movimiento trotskista. Se mantuvo revolucionario y antiestalinista toda la vida.

[…] Villa Gesell, 1º de enero de 2025. Artículo dedicado a André Breton (1896/1966), que se la juegó por Trotsky y el socialismo revolucionario en la medianoche del siglo XX, y en el 100 aniversario del Surrealismo. [1] […]