La historia de la deuda externa tiene sólo 8 años más que Argentina como país independiente, el primer “empréstito” fue con la Baring Brothers, un banco privado inglés, en 1824. Tenemos prácticamente 200 años de deuda externa a nuestras espaldas. La idea de este artículo y los de próxima aparición es hacer un recorte de esta historia para entender qué está pasando con la deuda hoy: la deuda externa del siglo XXI.

¿Qué es la deuda del Estado?

Endeudarse es un concepto simple, muchos trabajadores nos endeudamos constantemente, por ejemplo, con la tarjeta de crédito. Hacemos compras que no pagamos en el momento, sino a fin de mes o incluso en 6, 12 o 18 cuotas. También está el que toma un pequeño crédito con su banco para remodelar su casa, o créditos hipotecarios para comprar o construir una vivienda.

La deuda pública, la deuda del Estado, es un poco más compleja. Hay capitalistas que, en lugar de invertir su capital en fábricas, se dedican a prestarle dinero a empresas o Estados. Esta deuda en la mayoría de los casos se contrae con distintos “papeles”, títulos o bonos. Un bono esencialmente consiste en dos partes, el capital, que es el “valor nominal” del bono, es el monto al cual el país se endeuda, y el interés, que es un determinado porcentaje del capital, que se abona cada cierto período de tiempo hasta que la deuda se cancela. Además, el bono tiene una determinada estructura de vencimientos, que indica en qué fechas deben abonarse intereses y en qué fechas se va pagando el capital. Ayuda a entenderlo un ejemplo gráfico: un bono es un papel que dice que vale, por ejemplo, 1.000 dólares, y que además tiene otros papelitos adosados, como si fuesen troqueles, que se llaman “cupones”. El Estado norteamericano, supongamos, emite un bono que dice 1.000 dólares, y que va a terminar de pagar en 4 años, el 18 de junio de 2024. Y eso bono tiene 4 troqueles, uno que dice 10 dólares el 18 de junio de 2021, otro que dice 10 dólares el 18 de junio de 2022, y así. ¿Qué significa todo esto? Que Estados Unidos le da a algún capitalista, a algún inversor, ese bono y se compromete a pagarle cada uno de esos días 10 dólares, y el 18 de mayo de 2024 abona 10 dólares y los 1.000 dólares originales. ¿Qué gana el Estado? Que ese capitalista le presta hoy 1.000 dólares para gastar o invertir. Los 10 dólares de los cupones que va pagando todos los años son los intereses y los 1.000 dólares que paga al final son el capital. En este caso, el Estado se está endeudando al 1% anual, esa es la “tasa de interés”. La tasa de interés es el porcentaje del capital prestado que se paga en cada una de las fechas de los cupones, hasta que se termine de pagar la deuda.

El ejemplo de la imagen es un bono histórico: la deuda contraída por el Estado yanqui para financiar la guerra con España de 1898, en la cual se independizó Cuba y quedó bajo la órbita de EE UU. Cada bono tenía un capital de 20 dólares y pagaba trimestralmente, durante 20 años, 15 centavos de interés. En el último trimestre, además del interés del 3%, pagaba el capital.

La deuda de un Estado es el conjunto de estos papelitos, bonos, que el país vendió en los “mercados”: es la suma de todo el capital que tiene que pagar a lo largo de los años. Al total de la deuda, para entender la situación de un país, es conveniente sumarle los pagos de intereses que deben realizarse a lo largo de los años. Continuamente un Estado enfrenta distintos pagos a sus acreedores, ya sea de intereses o de capital: son las obligaciones que tiene que cumplir religiosamente para que no se lo incluya en el infame club de los países que no pagan sus deudas.

En particular la deuda externa es el conjunto de esos bonos que no están valuados en moneda nacional. La mayoría son en dólares, pero también pueden ser euros, yenes, yuanes, etc.

Crisis del 2001, Argentinazo y reestructuración K de la deuda

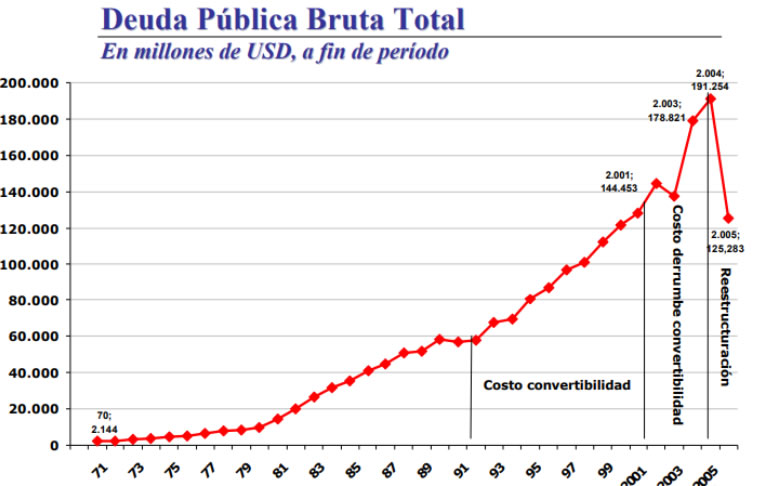

Comencemos con la deuda externa argentina. En el 2001 el país arrastraba un endeudamiento colosal, centralmente producto de la última dictadura militar y del menemismo. En 1975 la deuda del Estado era de aproximadamente, 8.000 millones de dólares. Luego de la dictadura trepó a 45.000 millones y para el 2001 se había más que triplicado: 144.000 millones de dólares. El país en el 2001 estaba en una crisis brutal, y la política económica del gobierno de De La Rúa pasaba por ajustar para pagar la deuda, lisa y llanamente. La noticia permanente era un nuevo recorte de las jubilaciones o del salario de los estatales para… pagar la deuda. Finalmente, luego de las jornadas del Argentinazo el 19 y 20 de diciembre, el presidente Rodríguez Saá, que estuvo en su cargo por sólo 7 días, declaró el default o cesación de pagos: es decir, declaró que la Argentina ya no podía pagar su deuda externa, la bancarrota nacional.

El default significó dejar de pagar la deuda, pero también vino con una profundización de la crisis. Los bancos y los capitalistas que operaban en Argentina, nacionales y extranjeros, decidieron llevarse todos los dólares afuera. La “solución” del gobierno fue el corralito para los ahorros de la gente, la pesificación de éstos y la mega devaluación: pasamos del 1 a 1 al 3 a 1. Con la devaluación vino la inflación del 50%, con salarios planchados o a la baja, una tasa de desempleo del 22% y los mayores índices de pobreza de la historia del país.

Todo el proceso del 2001 dejó, sin embargo, dos elementos muy progresivos. En primer lugar, la rebelión popular corrió las relaciones de fuerza en el país decididamente a la izquierda y cuestionó el neoliberalismo puro y duro de los años 90. Y, en segundo lugar, se evidenció la progresividad de dejar de pagar la deuda externa a pesar del desbarajuste del default capitalista. Subproducto de ambos factores, en pocos años de no estar atados al ancla de pagar la deuda, el país volvió a crecer. En el 2005, ya con Néstor Kirchner en el gobierno y comenzando la recuperación económica del país, el kirchnerismo se abocó a la renegociación de la deuda, de la mano del ministro de Economía de ese momento, Roberto Lavagna. La reestructuración de la deuda es la negociación entre el Estado y los tenedores (los propietarios) de los bonos en default para llegar a un acuerdo en el que se reduce el monto de la deuda, se extienden los plazos y/o se bajan los intereses, para permitirle al gobierno pagar la deuda. Para los Estados capitalistas estar en default es un problema, significa que son parias de las finanzas internacionales y no pueden acceder al crédito externo.

Lavagna y Kirchner lograron una importante reestructuración. El 76% de los tenedores de bonos, que ante el default no tenían en sus manos más que papel mojado, aceptaron una quita de aproximadamente el 60% del capital. Esto es una quita real, sustanciosa, sin dudas subproducto de la rebelión popular que instaló un desprestigio muy profundo de la deuda externa, los acreedores privados y los organismos internacionales como el FMI. Sin embargo, durante los 4 años que Argentina estuvo sin pagar su deuda, entre 2001 y 2005, se fueron acumulando intereses no pagados que, a la hora de renegociar se “capitalizan”, es decir, se convierten en nueva deuda. Para el 2005, sin que al país hubiese entrado un solo dólar, la deuda había pasado de 144 mil millones a… 190 mil millones, un aumento de más del 30%. Con la quita el gobierno logró que la deuda se redujera a 125 mil millones de dólares, sin contar los 20 mil millones de dólares que aún se les debían a los bonistas que decidieron no entrar en la reestructuración. Es decir, hubo una quita real producto de la lucha de clases, pero la deuda entre 2001 y 2005 se terminó reduciendo en un más modesto 15%. Sí hubo una modificación importante en la composición de la deuda: con la reestructuración, el gobierno canjeó parte de la deuda en dólares y otras monedas extranjeras por deuda en pesos ajustados por la inflación o por el crecimiento del PBI. Antes de la reestructuración sólo el 25% de la deuda pública nacional estaba en pesos. Luego de la misma la deuda en pesos pasó a ser el 40% del total, porcentaje que se fue reduciendo hasta un 30% a finales de 2015. No es menor para un país dependiente como Argentina, que no emite dólares y tiene grandes dificultades para obtenerlos mediante el comercio en el mercado mundial, tener una parte significativa de su deuda en la moneda que mite el Estado nacional. De todas formas, sería un error omitir que esa deuda en pesos estaba atada al crecimiento del PBI o de la inflación. Cada año que el país crecía a más del 3% anual (que fue la norma durante los primeros años de gobierno kirchnerista), debía abonar más intereses de deuda, por lo que una parte del crecimiento del país fue embolsada directamente por los acreedores privados.

El pago al FMI o cómo comprar atraso y dependencia nacional

El siguiente capítulo de la historia del pago de la deuda por parte de los K fue en el 2006, cuando el kirchnerismo le pagó al contado 9.800 millones de dólares al FMI, con la excusa de que así se “compra soberanía”. Desde el Nuevo MAS y la corriente internacional Socialismo o Barbarie rechazamos firmemente al FMI y su intromisión en la economía de los países periféricos. El FMI es un organismo que se creó en los acuerdos de Bretton Woods, en 1944: una reunión de los países imperialistas aliados que estaban ganando la Segunda Guerra Mundial y buscaban organizar el mundo que se venía, hegemonizada por Estados Unidos. Esto le da al FMI, que empezó a funcionar en 1946 al terminar la guerra, un marcado carácter imperialista: es el instrumento de los imperialismos vencedores, centralmente EEUU, para dominar el mundo de posguerra. El rol del FMI era promover e imponer la globalización liberal y la utilización del dólar como moneda del comercio y las finanzas internacionales. Lo que nos importa a nosotros, como país dependiente y subdesarrollado, es el rol del FMI como garante y ordenador de las finanzas globales. El FMI está al servicio de que, cuando viene una crisis, los países del Tercer Mundo puedan pagar sus deudas a los capitalistas financieros. Son la última protección del sistema financiero burgués ante las crisis en los países subdesarrollados. Además, centralmente con el impulso de la globalización neoliberal a finales de los 70 y centralmente en la década del 90, el FMI prestaba plata a los países que necesitaban “ayuda” a cambio de aplicar las recetas económicas del neoliberalismo. El FMI no está para ganar plata él, es mucho más que eso. Busca por un lado salvaguardar a los capitalistas frente a las crisis y por otro, imponer las políticas del imperialismo.

Pero pagarle al FMI, una institución del imperialismo, como hicieron los K, no es un acto de soberanía. Al contrario, significa descapitalizar el país. Este concepto es muy importante. Un país atrasado, como el nuestro, necesita acumular capital para poder desarrollarse. Capital imprescindible para construir fábricas, infraestructura, pagar salarios, para salud y educación. Regalarle al FMI casi 10 mil millones de dólares significa entregar ese capital que Argentina necesita. No se compra soberanía, se “compra” atraso nacional y se paga con sudor de los trabajadores. La descapitalización del país acentúa la dependencia nacional. El bis de esta nefasta historia de pagarle al contado, dólar sobre dólar a los “Organismos Internacionales” del imperialismo, fue la negociación con el Club de París por otros 10 mil millones de dólares en 2014, durante el gobierno de Cristina Fernández y bajo el Ministerio de Economía del ahora gobernador de la Provincia de Bs As, Axel Kicillof.

Otro gran ejemplo de descapitalización del país, analizado por el intelectual y militante trotskista Milcíades Peña en 1964, fue la estatización de los ferrocarriles ingleses por parte del gobierno de Perón. El Estado argentino pagó mucho más de lo que valían realmente en el mercado por unas empresas que estaban a punto de enfrentar una doble crisis. Por un lado, el envejecimiento de vías, locomotoras y vagones, y por el otro, el vencimiento de la Ley Mitre, que les daba amplias ventajas impositivas. A este acto de entrega al imperialismo también se lo denominó “compra de soberanía”. La única forma real de enfrentarlo es no pagarle: no hay que respetar la propiedad privada del imperialismo. Eso implica el no pago a los organismos internacionales o la expropiación sin pagar un peso de las empresas estratégicas que se encuentran en sus manos.

La “deuda con organismos públicos”: cuando los ricos y su Estado estafan a los trabajadores

Queda un último elemento para analizar del proceso de endeudamiento kirchnerista. La retórica K habla de desendeudamiento, del que ya analizamos su verdadero carácter. Pareciera que la deuda argentina debería ser menor a la heredada por décadas de neoliberalismo. Pero no, la deuda pública al terminar el último gobierno K en 2015 era de… 220 mil millones de dólares2. En lugar de reducirse la deuda nacional nos encontramos con que en diez años aumentó en 100 mil millones de dólares. ¡Esto sí que es un exitoso desendeudamiento!

Este aumento se explica por varias razones. En primer lugar, está el “detalle” del 24% de los bonistas que no había aceptado la reestructuración del 2005. Estos señores, por supuesto, capitalizaron todos los intereses no pagados. En 2010 un 17% más aceptó una reestructuración de la deuda propuesta por el gobierno K. Nuevamente, más deuda sin que el país vea un peso. El restante 7% nunca aceptó ningún acuerdo con el Estado: son los famosos “fondos buitre”, capitalistas particularmente rapaces y con gusto por la carroña que se dedican a comprar bonos de países en quiebra a precios regalados para luego hacerle juicio a los Estados y cobrar el 100% de la deuda. Unos parásitos despreciables. Este 7% de bonistas logró bloquear el acceso del kirchnerismo al mercado formal de capitales. A pesar de todos sus esfuerzos (y enormes desembolsos de dólares) los K nunca lograron que se les quitara el mote de país non grato para los mercados financieros. ¿Con quién se endeudó entonces realmente el kirchnerismo? ¿Cómo se explica tal aumento de la deuda? Con los trabajadores argentinos, ni más ni menos. La estafa final de la burguesía argentina. Esta clase social parásita que vive de no desarrollar el país y explotar a sus trabajadores, cuando ningún burgués extranjero le presta plata para llevar adelante sus negocios, le mete la mano en el bolsillo a la clase que vive de explotar: la clase obrera. A finales del gobierno K, el 57% de la deuda pública estaba en manos de “Agencias del Estado”: centralmente de la ANSeS, la Administradora Nacional de la Seguridad Social, junto con el Banco Nación y el Central. Una parte de esta deuda en manos de la ANSeS proviene de la estatización de las AFJPs (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), que eran grandes tenedores de bonos públicos. El resto fue prestado al gobierno por la administración kirchnerista de la ANSeS. ¿De dónde sale la plata de la ANSeS? Se constituye con el porcentaje de nuestro sueldo que todos los meses nos descuentan para jubilaciones, y de los aportes patronales. Acá hay un problema de fondo con el sistema jubilatorio. Que quede claro, los socialistas revolucionarios rechazamos cualquier ataque a la ANSeS que apunte a la privatización del sistema previsional. Pero no somos ingenuos, las jubilaciones de los trabajadores en manos de los funcionarios del Estado Burgués son una estafa3. La burguesía argentina se apropia a través de su Estado de la plata de los trabajadores destinada a su jubilación. La salida es que los fondos jubilatorios estén en manos de los trabajadores y jubilados, no del Estado Burgués.

Hay un elemento profundamente reaccionario en el discurso K del desendeudamiento, y es que sólo se sostiene si se decide ignorar la deuda con la ANSeS. Para el kirchnerismo la deuda con los bonistas, los fondos de inversión, el FMI, etc, es sagrada y hay que pagarla, es deuda de verdad. En cambio, la deuda con los jubilados es una deuda de mentira. Si no se puede pagar decimos que el sistema jubilatorio está en crisis, bajamos las jubilaciones y listo.

Para finalizar, dejemos asentados algunos datos duros sobre el endeudamiento K. En 2005, luego de la reestructuración, la deuda del Estado era de 125 mil millones de dólares, sin contar a los bonistas que no habían entrado en la reestructuración de la deuda. El 40% de esa deuda estaba nominada en pesos, el resto en dólares y otras monedas extranjeras. El 66% de esa deuda estaba en manos de tenedores privados de bonos, el 25% en manos de Organismos Internacionales y el 8% en manos de Agencias del Sector Público. En 2015, la deuda externa total era de 220 mil millones de dólares, sin incluir la deuda con los fondos buitre, con el 30% de la deuda nominada en moneda nacional. Del total, el 26% estaba en manos de los bonistas, el 13% se les debía a los Organismos Internacionales y el 61% era de las Agencias del Sector Público.

1 Esta serie de artículos es una profundización de lo desarrollado en el Episodio N°6 de Izquierda Podcast: Deuda externa: estafa de gobiernos y empresarios.

2 En algunas estadísticas oficiales se habla de 240 mil millones de dólares de deuda en 2015. Ese número incluye la deuda con los fondos buitre, que en realidad fue reconocida y pagada por el gobierno de Mauricio Macri.

3 Históricamente las cajas jubilatorias de reparto como la que funciona actualmente en Argentina son exitosas mientras se incorporan contingentes de trabajadores al mercado formal que hacen aportes, por el simple hecho de que hay muchos aportantes y pocos jubilados. En cuanto esta relación comienza a invertirse, producto de un menor dinamismo del mercado laboral, aumento del trabajo en negro, el aumento de la esperanza de vida, el sistema previsional “entra en crisis” y comienzan los ajustes sistemáticos a los haberes de los jubilados.