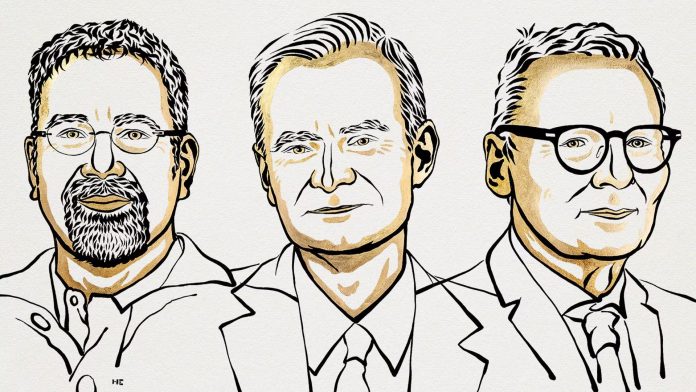

Causó cierta sorpresa la noticia de que se había concedido el premio Nobel de Economía a tres investigadores –suelen publicar libros en común– que salen de la insufrible tónica neoclásica y ultra liberal a que nos tiene acostumbrados la Academia sueca. Se trata de dos profesores del MIT (Massachusetts Institute of Technology), el estadounidense de origen turco Daron Acemoglu y el británico-estadounidense Simon Johnson, junto con el británico James A Robinson, profesor de la Universidad de Chicago.

Los motivos del premio, según la presentación de los jueces, se vinculan a su aporte a la comprensión del problema de la desigualdad entre naciones: “Hoy, el 20% de los países más ricos tiene unas 30 veces más riqueza que el 20% más pobre de los países. Esa distancia de ingresos entre países ha sido altamente persistente en los últimos 75 años. ¿Por qué?” Lo que se premia en los autores es el intento de responder esa pregunta a partir de identificar como una de las ideas centrales que “son las instituciones políticas las que, en lo fundamental, dan forma [shape] a la riqueza de las naciones. (…) Se acumulan las pruebas en apoyo de una de las implicancias clave del modelo [de los autores ganadores. MY]: los estados más inclusivos promueven el desarrollo económico” (discurso de los jueces en la presentación del premio).

Parece que estuviéramos ante un giro en los criterios más recientes de asignación del premio en Economía. Pero una mirada más atenta revela que se trata más bien de una operación de cobertura ideológica del orden capitalista desde un flanco distinto. En efecto, el discurso ideológico dominante se apoya sobre dos grandes pilares: la superioridad del mercado en el terreno económico y la de la democracia liberal al estilo occidental en el orden de la política. Habitualmente, los premios Nobel de Economía van hacia los que proponen “aportes” celebratorios del mercado. Esta vez, se ha considerado útil enfatizar la idea de que prosperidad económica e instituciones democrático-liberales van de la mano y se refuerzan mutuamente.

Ya en uno de los primeros trabajos de los autores, publicado en 2001 (“The colonial origins of comparative development: an empirical investigation”), se plantea la clasificación entre instituciones “inclusivas” (que distribuyen la riqueza) y “extractivas” (en las que una elite se queda con la mayor parte del excedente social).[1] Se investigaba cuáles colonias europeas desarrollaron instituciones inclusivas; el caso de las “colonias angloparlantes” como EEUU, Australia y Canadá. En su bastante encomiástico repaso, The Economist, misteriosamente, omite mencionar –entre otras cosas que ya veremos– al resto de las colonias del vasto imperio británico, acaso porque la mayoría de la población de ellas no era “angloparlante”, en lo que sería un racismo muy mal disimulado.

La teorización de Acemoglu y Robinson es que los estados con instituciones “extractivas” terminaron siendo muy desiguales, y por lo tanto inestables y “expuestos a revoluciones”, ya que las promesas de las elites a las masas en términos de redistribución serían “poco creíbles”. Tal no sucedería, en cambio, en las ex colonias con instituciones “inclusivas”, en las que los “contrapesos y equilibrios” (checks and balances) restringen la capacidad de las elites para incumplir sus promesas de redistribución. Eso aleja la amenaza de rebeliones y garantiza estabilidad, que a su vez promueve la prosperidad, en un idílico círculo virtuoso. Así, los países “inclusivos” son democráticos, estables y prósperos; los “extractivos”, en cambio, suelen ser autocracias o democracias fallidas, con inestabilidad política y el “peligro” de revoluciones, todo lo cual obstaculiza su desarrollo económico.

Como debe reconocer el columnista del Economist, este esquema está lejos de convencer a historiadores serios (ni hablemos de los marxistas). El desarrollo de Corea del Sur –tomado como “ejemplo experimental” en otro texto de los economistas laureados– no es exactamente un dechado de inclusión democrática, ya que tuvo lugar bajo décadas de una dictadura de las más brutales de Asia, lo que no es poco decir. La “democracia” de EEUU habrá sido paradisíaca para los blancos; la población negra esclava, en cambio, no tuvo oportunidad de disfrutar de ella, incluyendo plenos derechos civiles, durante casi el 80 por ciento de la historia independiente de ese país. Para no hablar de Inglaterra, que según los autores comenzó su camino al desarrollo gracias a la revolución de 1688: desde entonces, la “inclusividad” fue precisamente sólo para la elite propietaria, ya que durante el siglo siguiente el hecho social interno más importante no fueron las “restricciones” a la monarquía sino, por el contrario, la exclusión de la amplia mayoría de la población campesina de sus derechos y del acceso a la tierra comunal con la extensión del sistema de enclosures (cercados), que preparó la creación de la masa proletaria urbana de la Revolución Industrial.

El economista marxista británico Michael Roberts apunta agudamente que los mayores elogios que reciben los laureados con el Nobel suelen obedecer a las razones equivocadas: “Cualquiera fuere la calidad de la obra del o de la ganadora, normalmente consigue el premio por sus peores trabajos, es decir, las obras que confirman la mirada tradicional del mundo económico, a la vez que no nos hace avanzar en la comprensión de sus contradicciones” (“Why nations succeed or fail: a Nobel cause”, 15-10-24).[2]

De hecho, Roberts considera que “lo mejor de Acemoglu y Johnson es mucho más reciente que las obras anteriores en las que se basaron los jueces del premio Nobel. El año pasado, los autores publicaron Poder y progreso (Power and progress), donde plantean la contradicción en las economías modernas entre la tecnología como impulso a la productividad del trabajo y a la vez la posibilidad de aumentar la pobreza y la desigualdad. Desde ya, sus soluciones políticas no tocan la cuestión de las relaciones de propiedad, (…) [pero] al menos su investigación apunta a tratar de entender el mundo y su desarrollo, en vez de algún arcano teorema del equilibrio de los mercados [referencia a premios Nobel anteriores de la escuela neoclásica. MY]. (…) Sucede que su teoría del catching up [la disminución de la diferencia entre países desarrollados y atrasados. MY] es vaga, ‘contingente’, como ellos mismos la llaman, y poco convincente” (ídem).

Coincidimos, y es ilustrativo en ese sentido que el artículo en general laudatorio de The Economist termine revelando los estrechos límites de las investigaciones de Acemoglu-Johnson-Robinson. Por un lado, los autores “demuestran la importancia de la especificidad histórica y alejan el desarrollo económico de modelos de crecimiento abstractos. Su obra es una ruptura con las teorías que asumen un sendero inevitable y determinista para la modernización basada en la experiencia anómala de Europa Occidental. (…) Las nuevas generaciones de economistas tienen [con su obra] sólidos cimientos sobre los cuales construir” (“Nations fail, academics succeed”, TE 9419, 19-10-24). Pero casi enseguida ¡se reconoce súbitamente que “puede que no hayan podido aportar una explicación completa de por qué algunos países son ricos y otros son pobres” (ídem)! ¡Vaya! ¡Pero si se supone que es precisamente por esa “explicación” que los autores reciben el premio”!

En efecto, de lo que se trata aquí es de uno de los verdaderos agujeros negros de la teoría económica convencional, a saber, la distancia entre los países ricos y los pobres. En este terreno, los autores no demuestran ni más originalidad ni más creatividad que los “teóricos del desarrollo” de la segunda posguerra, y fracasan de manera tan resonante como ellos. No hay teoría de la “igualación” o catching up que pueda dar cuenta de la tozuda permanencia a lo largo del último siglo de casi los mismos países en las dos mismas categorías generales, que admite sólo diferencias de grado al interior de los “desarrollados” o de los “no desarrollados”. Recordemos que la misma Academia sueca se ve obligada a señalar la “persistencia” de esa distancia en “los últimos 75 años”.

Esta impotencia explicativa no es de extrañar: no hay forma de erradicar esa piedra en el zapato de la teoría económica burguesa que son las diferencias de desarrollo entre naciones sin recurrir al marco conceptual marxista de la teoría del imperialismo, que postula que esas diferencias son no cuantitativas sino cualitativas. Por eso, y aunque desde ya es correcto cuestionar los criterios deterministas lineales –sea para explicar el desarrollo económico o para cualquier otra cosa–, aquí lo que se trafica de contrabando es una concepción de la configuración del orden mundial que, sencillamente, hace desaparecer la existencia de esa estructura polarizada, asimétrica, del capitalismo global.

Contra lo que cree la ideología capitalista del “desarrollo”, el mundo moderno no consiste en una agregación de países que se distinguen entre sí puramente en términos de simple gradación –unos más desarrollados, otros menos– sino en una organización funcional, sistémica, entre países centrales, dominantes o imperialistas, por un lado, y países periféricos, dominados políticamente y explotados económicamente por los primeros, por el otro. Esa arquitectura de estados nacionales capitalistas, que es lo que el marxismo llama imperialismo, está completamente ausente en la modelización de los ganadores del Nobel.

Ampliaremos este problema más abajo, pero adelantamos que lo que probablemente haya seducido a la Academia sueca es el foco de los autores en explicar la diferencia en “la riqueza de las naciones” –la referencia a la obra fundamental de Adam Smith es ineludible aquí– casi exclusivamente por la “especificidad histórica concreta” de los desarrollos dentro de cada país, desdeñando explícitamente los “modelos abstractos”. Ese meticuloso empirismo, cuya prosapia filosófica en la tradición cultural anglosajona corre paralela al rechazo por las categorías generales como “metafísicas”, alcanza extremos sorprendentes. A punto tal que, en lo que asoma como una cortedad metodológica pavorosa en el enfoque de los premiados, prácticamente la totalidad de la explicación de la evolución de los “entramados institucionales” de cada país que luego definirán su lugar en la “carrera al desarrollo” tiene lugar casi exclusivamente en el terreno interno, nacional (estamos tentados de calificarlo, parafraseando la fórmula de Stalin, de “desarrollo en un solo país”).

Así, las relaciones internacionales de poder, el hecho de ser un país dominante o dominado, explotador o explotado, y sobre todo la asombrosa estabilidad de la configuración del sistema mundial de estados nacionales, en la que prácticamente no hay cambios sustanciales de categoría en todo el último siglo –casi no hay registro de países que hayan “ascendido” a la categoría de desarrollados o que, siendo tales, hayan “descendido” a la categoría de países pobres– es algo que los autores no registran (volveremos sobre esto).

De hecho, el único ejemplo que encontramos en el paper de “cambio de categoría” en sentido descendente –por supuesto, como resultado de modificaciones negativas en las “instituciones políticas”– es de… la Venecia medieval tardía (p. 24). Este caso se puede comparar con lo que en otro texto anterior los autores llaman “reversión de destino” económico de ciertas colonias, que pasaron de ser de las más ricas a las más pobres, también a instancias del “retroceso en la institucionalidad”. Claro que eso sucedió… a comienzos del siglo XVI (en “Nations fail, academics, succeed”, cit.).

Estos ejemplos son sumamente ilustrativos de la miseria del método ahistórico de los autores, que meten en la misma bolsa las colonias españolas del siglo XVI o la Venecia del Dogo con el recorrido de Suecia y Sudáfrica en el siglo XX: en todos los casos, los desarrollos se explican esencialmente a partir de las diferencias en la “construcción institucional” interna de cada sociedad, aislada de su ubicación en un contexto internacional más amplio. Por supuesto, lo que subyace tras estas generalizaciones completamente abusivas (¡de parte de los críticos de las “leyes generales”!) es la desaparición de la especificidad histórica del capitalismo industrial, primero, y de la reconfiguración del sistema mundial de estados en un orden imperialista asimétrico y jerarquizado a partir del siglo XX, después.

Siendo así, no es tan sorprendente que los autores consideren que pueden prescindir tranquilamente del concepto de “capitalismo”, como veremos enseguida. Sucede que, a imagen y semejanza de las clásicas “robinsonadas” con que los economistas vulgares de los siglos XIX y XX querían explicar categorías como “valor” haciendo abstracción de tiempo, lugar y carácter histórico de cada orden social, nuestros autores creen que los “entramados institucionales” pueden explicar “la riqueza de las naciones” con total independencia del contexto histórico de que se trate.

Sus categorías conceptuales son, así, tan suprahistóricas, o transhistóricas, como las de la escuela austríaca, cuyo punto de partida es “el explorador perdido en el desierto, el náufrago [de allí lo de “robinsonadas”. MY] y otras situaciones similares, ejemplos todos que nada tienen que ver con el trabajador asalariado y la mercancía capitalista” (N. Bujarin, La economía política del rentista. Crítica de la economía marginalista, Córdoba, Pasado y Presente, p. 8). He aquí el punto de encuentro, más allá de sus diferencias obvias y reales, entre el enfoque políticamente “progresista” –en el sentido de la necesidad de la intervención del Estado– de Acemoglu-Johnson-Robinson, por un lado, y las teorías neoclásicas ultraliberales que la Academia sueca tiene por costumbre premiar en Economía, por el otro.

Una crítica a Marx superficial, tosca y apologética del capitalismo (¡si es que puede nombrarse!)

Otro paper relativamente reciente de dos de los tres autores, los más conocidos y de mayor producción, Acemoglu y Robinson (en lo que sigue, AyR), busca justificar el abordaje “específico”, “empírico” y “circunstanciado” de la marcha de las sociedades hacia la riqueza (o la falta de ella) con una crítica a los autores que buscan “leyes generales” de funcionamiento de la sociedad. El texto se llama “Ascenso y decadencia de las leyes generales del capitalismo” (“The rise and decline of general laws of capitalism”, Journal of Economic Perspectives, invierno 2015, pp. 3-28), y apunta primero contra David Ricardo –uno de los fundadores y principales exponentes de la economía política clásica, junto con Adam Smith–, pero sobre todo contra Karl Marx y Thomas Piketty.

Los resultados de este embate son a nuestro juicio penosos en lo teórico y en lo empírico –supuestamente el punto fuerte de Acemoglu-Robinson–, y, al menos en el caso de Marx, demuestran una enciclopédica ignorancia de los aspectos más elementales de su pensamiento, al que asimilan a la vulgata determinista más superficial de uso habitual en los ámbitos académicos. En cuanto a la crítica a Piketty –que concluye el texto–, aunque no desarrollaremos sus problemas, revela otro costado de los autores que trataremos en la última sección. A saber, un pensamiento político que oscila entre la justificación apologética del capitalismo (¡en la medida en que sea lícito llamarlo tal, como veremos!) y una ubicación política que es una mezcla inestable de ingenuidad y un “progresismo” tan tímido que hace aparecer al reformista Piketty como un radical de dientes afilados.

Pero volvamos a la crítica a Marx, el descubridor y principal exponente de las “leyes generales del capitalismo”. Los autores empiezan aclarando que “no creemos que el término capitalismo sea útil a los propósitos del análisis comparativo económico y político”, ya que “el término nos distrae de las características de las sociedades que son más importantes en la determinación de su desarrollo económico y su grado de desigualdad. Por ejemplo, tanto Uzbekistán como la Suiza actual tienen propiedad privada del capital, pero ambas sociedades tienen poco en común en términos de prosperidad y desigualdad, dada la aguda diferencia entre sus instituciones políticas y económicas. De hecho, la economía capitalista de Uzbekistán tiene más en común con la supuestamente no capitalista Corea del Norte que con Suiza” (cit., p. 4).

A nuestro modo de ver, un juicio tan superficial y una comprensión tan metodológicamente disparatada del problema hacen hasta difícil entablar un debate serio, ante la falta del más mínimo terreno común. En efecto, ¿cómo polemizar desde una postura anticapitalista con gente que piensa que “capitalismo” es una categoría estéril e inservible? Felizmente, AyR resuelven el problema con un acto de insólita condescendencia teórica: “Dicho esto, y dado el énfasis tanto de Marx como de Piketty en el capitalismo, hemos optado por mantener esta terminología” (ídem). Una pedantería insigne que podría parafrasearse como “hablar de capitalismo es una tontería, pero ya que estos señores insisten, démosles el gusto, total…”.

Las cosas no mejoran cuando AyR se proponen resumir –con una brutalidad sumaria a la que no se atreven ni siquiera los manuales más mainstream de historia del pensamiento económico– el pensamiento de Marx y el materialismo histórico en general (de la dialéctica, por supuesto, ni noticias). Para los autores, el “núcleo” (centerpiece) de la teoría de Marx es que “los aspectos materiales de la vida económica, junto con las fuerzas de producción, particularmente la tecnología, dan forma a todos los otros aspectos de la vida económica, política y social”. La formulación es sospechosamente tosca, pero alcanza la cota máxima de deshonestidad y pereza intelectuales cuando inmediatamente después de citar la Contribución a la crítica de la economía política, donde se lee que para Marx “el modo de producción de la vida material condiciona el carácter general de los procesos sociales, políticos y espirituales de la vida” (subrayado nuestro), los autores “resumen” alegremente y a la vista de lxs lectorxs que para Marx “las fuerzas de producción, a veces en conjunto con la propiedad de los medios de producción, determinan todos los otros aspectos de las instituciones políticas y económicas” (cit., p. 5, subrayado nuestro).

Así como se lee: donde Marx dice “condiciona”, AyR leen “determina”, lo que a todas luces no es lo mismo. Una vez efectuada esta cómoda falsificación –porque no puede hablarse ya de interpretación abusiva–, los autores no tienen mayores obstáculos para quejarse del desprecio “determinista” de Marx por las instituciones políticas…

En una nota al pie, AyR sugieren que “no hay consenso” sobre qué tipo de relaciones establecía Marx entre la “infraestructura” y la “superestructura”, y hasta admiten que “en algunos escritos, como El 18 Brumario de Luis Napoleón [¡sic!], Marx permitía una retroalimentación de la política y otros aspectos de la sociedad sobre las fuerzas de producción. Pero surge claramente de su obra que consideraba este factor como de segundo orden”. Como “demostración” de esta afirmación, AyR remiten, en una de sus múltiples referencias bibliográficas, a un libro sobre Marx del filósofo australiano Peter Singer.[3] El texto en cuestión es del año 2000, se llama Marx: A Very Short Introduction, y su exigua paginación cumple la promesa del título. Lo que queda claro de la “evaluación” por parte de AyR de ese supuesto intento fallido de Marx por hacer su teoría de la historia un poco menos “determinista” es que ni se molestaron en leerlo. Algo que surge no sólo de la ausencia del 18 Brumario en su por otra parte hipertrofiada bibliografía, sino del hecho de que ni siquiera logran citar correctamente el título del libro.

La lista de disparates, tergiversaciones e incomprensiones de la obra de Marx y sus categorías es tan nutrida que no da respiro. En la misma nota al pie, AyR “interpretan” que la célebre afirmación del Manifiesto Comunista de que “la historia de todas las sociedad existentes hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases” se refiere no a que la lucha de clases “represente alguna dinámica histórica autónoma”, sino que es sólo “un resultado de las contradicciones entre las fuerzas productivas y la propiedad de los medios de producción” (ídem). A los autores les resulta completamente imposible distinguir entre distintos niveles de abstracción, en las diferencias en las contradicciones de clase en las sociedades previas al capitalismo y las del capitalismo, en las relaciones dialécticas –que vemos cómo acaban de negar– entre economía, política y demás esferas de la vida social, y un largo etcétera. En general, si algo caracteriza el pensamiento de AyR es su absoluta incapacidad para pensar dialécticamente, lo que no es de extrañar cuando constatamos que el término no aparece una sola vez en su crítica a Marx. Como máximo, AyR pueden llegar a concebir la idea de interacción recíproca, pero a) eso es sólo uno de los aspectos del pensamiento dialéctico, y b) los autores niegan que el “determinismo” tosco de Marx admita incluso esa variante limitada, con lo que pensamiento marxista queda convertido en una vulgata digna de los peores manuales de la era stalinista.

En el fondo, esta verdadera caricatura de Marx está al servicio de desmontar las “afirmaciones generales” que nacen de su “teoría de la historia” –otra abstracción inaceptable para empiristas de vuelo bajo como AyR–, como por ejemplo sus “audaces [en el sentido de “irresponsables”. MY] predicciones sobre la dinámica del capitalismo”, incluyendo las referidas a la desigualdad. Aquí, el lector informado no puede dar crédito a sus ojos cuando llega al pasaje en que AyR nos apostrofan que “Marx desarrolló la idea de que el ejército de reserva de desempleados mantendría los salarios al nivel de subsistencia, haciendo al capitalismo incompatible con mejoras continuas en el nivel de vida de los trabajadores” (cit., p. 5, subrayado nuestro).

¡Vaya! Pues alguien debería comunicarles a estos ilustres laureados que están confundiendo a Marx con Ferdinand Lassalle y su famosa “ley de bronce de los salarios”, que se formula casi exactamente en los términos que atribuyen a Marx. De más está decir que Marx ridiculizó ácidamente una “teoría” tan grosera, determinista y, sencillamente, falsa. Entre muchas otras cosas, porque el nivel de los salarios depende también, vean ustedes, de la lucha de clases, incluido el famoso “factor histórico” correspondiente a cada sociedad, que explica en parte las diferencias de salarios de país a país.

Dejando de lado esta confusión verdaderamente elemental, indigna no ya de premios Nobel sino de estudiantes de segundo año de Economía, los autores, lanzada la provocación, inmediatamente retroceden para escudarse detrás de las “diferentes interpretaciones” de si Marx “realmente descartaba la posibilidad de crecimiento del salario real”. Pero como la hermenéutica del tema vuelve a apoyarse en comentaristas (ninguno de los cuales, cabe aclarar, es marxista ni especialista en Marx) y no en la lectura documentada de la fuente original, nos permitimos echar un manto de piadoso olvido sobre este asunto.

Cuando finalmente llegamos a las “leyes generales” de Marx, extrañamente AyR las equiparan a “predicciones”. A esta altura, lxs lectorxs ya pueden imaginarse cómo viene la cosa: mal. Citemos:

“1. La ley general de la acumulación capitalista. Forma fuerte: los salarios reales se estancan bajo el capitalismo. Forma débil: la proporción del ingreso nacional que corresponde [accruing] al trabajo caerá bajo el capitalismo.

“2. La ley general de la ganancia descendente: a medida que el capital se acumula, la tasa de ganancia desciende.

“3. La ley general de la competencia decreciente: la acumulación de capital conduce a un concentración industrial incrementada” (cit., p. 6, subrayado en el original).

Es casi desesperante intentar enumerar todos los errores en esta “síntesis”. Por lo pronto, Marx nunca hizo una lista de leyes generales (aunque sin duda que las hay en su obra); tampoco las dividió nunca en versiones “fuertes” o “débiles”, ni tampoco las equiparó o asimiló a predicciones históricas, y mucho menos tan específicas. Pero veamos una por una.

Sobre la acumulación, AyR hacen una “explicación” completamente antojadiza, para no hablar del disparate –completamente de su propia invención, algo que deberían aclarar– de las “versiones”. Si algo dice la “ley general de la acumulación” no es absolutamente ninguna deducción (“fuerte” o “débil”) sobre el nivel de los salarios, sino que los capitalistas deben acumular, quieran o no, so pena de ser barridos por la competencia.[4] La ley de la acumulación es lo que explica, también, el dinamismo del capitalismo, en el que no es posible, ni concebible, un “estado estacionario”, o en términos del tomo II de El capital, una “reproducción simple” continua, sin acumulación, sin crecimiento de las fuerzas productivas y de la extensión continua de las relaciones de producción capitalistas allí donde todavía no existen o no están desarrolladas. La ley de la acumulación está por detrás, por ejemplo, de la tendencia del capitalismo industrial del siglo XIX a pasar al estadio imperialista. Pero ya veremos que estas inferencias están totalmente fuera del marco categorial de AyR, que sólo parecen poder pensar en categorías de la macroeconomía keynesiana, como ingreso nacional y demanda agregada. La cuestión de los salarios y su tendencia, tomada aisladamente, no talla en absoluto en la dinámica de la acumulación, cuyos límites son de otro origen (“el capital mismo”, dirá Marx).

En realidad, lo que hacen AyR es atribuir a Marx –como muchos otros autores poco familiarizados con su obra, y como también no pocos marxistas vulgares– la teoría del “pauperismo creciente”. No tenemos espacio aquí para desarrollar esos debates, pero baste con señalar que cualquier comentarista serio lo menos que puede consignar es que se trata en todo caso de su interpretación de Marx, y que jamás salió de la pluma del propio Marx la grosería de que los trabajadores están condenados a salarios “estancados”. Digamos de paso que tampoco AyR se toman la molestia de distinguir entre salario absoluto y relativo.

La “segunda ley” sí es formulada como tal por Marx, en la sección tercera del tomo III de El capital, como “tendencia decreciente de la tasa de ganancia”, sobre la cual la literatura marxista abarca bibliotecas enteras. Pero AyR, curiosamente, tienen poco para decir sobre ella,[5] de modo que pasamos a la “tercera ley”, la de la “competencia decreciente”, que los autores sí examinan con más detalle.

Como comentario global, dicen AyR: “¿Por qué fallaron las leyes generales de Marx? Sobre todo, porque ignoran la evolución de la tecnología (…) y también el rol de las instituciones y la política (…). La Revolución Industrial fue de la mano con grandes cambios políticos, incluyendo (…) las Leyes de Reforma de 1832, 1867 y 1884, que transformaron las instituciones políticas británicas y la distribución del poder político. (…) La abolición de la Ley de Granos en 1846, (…), la Ley de Fábricas de 1847 (…), la Ley de Reforma de 1867 (…), ilustran el rol de la legislación del mercado laboral en favor de los trabajadores que incrementaron los salarios reales. (…) El factor crucial aquí es que el proceso político que llevó a los cambios institucionales que transformaron la economía británica y la desigualdad en el siglo XIX no estaba predeterminado (was not a foregone conclusion)” (cit., pp. 6-7).

Aquí es necesario aspirar profundamente para no largar la carcajada o, alternativamente, un resoplido irónico. Según parece, Marx, en su determinismo económico obtuso, no tuvo en cuenta que la lucha y organización de los trabajadores podía llegar a impactar en las hasta entonces impertérritas instituciones como el Parlamento británico y arrancarle diversas conquistas, desde la reducción de la jornada laboral y el derecho al voto hasta la legislación fabril. Tal vez, si Marx hubiera considerado la dialéctica –perdón, “influencia recíproca”– entre economía y política, entre leyes de acumulación y lucha de clases, su “teoría de la historia” hubiera dado mejor cuenta de la realidad…

Lo mismo sucede con “otro revelador ejemplo, el fracaso de la tercera ley general de Marx en Estados Unidos: la predicción de la creciente concentración industrial”. Según AyR, el surgimiento de los grandes monopolios (los robber barons) a fines del siglo XIX “parecían la materialización de la predicción de Marx… salvo que esta situación fue transitoria y fue revertida cuando la movilización popular, en parte motorizada por el aumento de la desigualdad, cambió el equilibrio político y las regulaciones de la industria” (cit., p. 7). Los autores citan la legislación antimonopólica de las primeras décadas del siglo XX que “limitaron la desigualdad”,[6] y contrastan esta situación con la de la desigualdad en México abajo la dictadura porfirista, “lo que demuestra el rol central de la dinámica institucional endógena” (ídem, p. 8).

Nuevamente, el crítico marxista desespera ante el embarras de richesse; hay tantos despropósitos para elegir que uno no sabe por dónde empezar. Nos limitaremos a dos de los más gruesos. Uno: AyR parecen creer que los monopolios desaparecieron sin dejar rastro alrededor de 1920 y que desde hace un siglo vivimos en el más libre y competitivo mundo capitalista (pedimos permiso a los autores para utilizar esa palabra). La legislación anti trust, se nos dice, desmintió definitivamente la “ley” (que, por supuesto, no tiene ese status en Marx) del declive de la competencia. Pero AyR se abstienen prudentemente de decir qué pasó después con el desarrollo capitalista, no sólo en EEUU sino en el mundo.

¿Acaso desconocen la existencia de gigantescos procesos de concentración y centralización del capital, a niveles mucho mayores que los de finales del siglo XIX? ¿Tienen noticia de que la cuestión de si el capitalismo del siglo XX iba a abandonar definitivamente la competencia y transformarse en un orden casi puramente monopólico fue un debate entre marxistas y no marxistas durante toda la posguerra? Tal fue, por ejemplo, la teoría del “capital monopolista” de Paul Baran y Paul Sweezy, muy de moda en los años 60. Quizá no haga falta aclarar que para el marxismo la existencia misma de la competencia es un rasgo tan consustancial al capitalismo como la tendencia a la formación de monopolios; de allí que cualquier interpretación aventurada como la de AyR en el sentido de que la desaparición de la competencia es una “ley general” –y una de las supuestamente “tres”– revela una apabullante incomprensión de la teoría, el método y el pensamiento de Marx.

La segunda boutade es que la insólita “crítica” que le hacen Acemoglu y Robinson a Marx es que sus “leyes económicas” –según la espantosamente tosca versión que hacen de ellas los autores– no tuvieron en cuenta que la marcha de la economía podía verse afectada por… ¡la lucha de clases! A tales extremos del absurdo lleva el absoluto desconocimiento que demuestran los economistas de la academia burguesa con respecto al pensamiento de Marx, a quien juzgan (y condenan) exactamente como lo que no es, un “economista”, en vez de como lo que efectivamente fue y es: un pensador que rompía las barreras artificiales de la “especialización” económica (o sociológica, política, etc.) y que consideraba el conjunto de la sociedad en su funcionamiento integral. Lo que, naturalmente, incluye leyes económicas –por lo pronto, porque el capitalismo es el primer orden social de la historia de la humanidad que separa funcionalmente economía y política–, pero decididamente no se limita a ellas.

Sin duda, Acemoglu et altri nunca han tenido noticia de que uno de los pecados capitales que puede cometer un marxista es el economicismo (o, para el caso, el sociologismo, etc.), esto es, reintroducir en el análisis esos compartimentos estancos en que la ciencia oficial divide la sociedad, en vez de esforzarse por un abordaje dialéctico, integral, de la sociedad como totalidad de planos o esferas que coinciden, se intersecan y se contradicen. Pero no podemos decir que resulte una novedad: si algo caracteriza la difusión de Marx y el marxismo en el ámbito académico –y especialmente en la formación de los economistas– es que se presenta a Marx casi exclusivamente como un economista, y al marxismo, como una doctrina de basto determinismo económico. No es del todo culpa de los autores deslizarse por esa misma pendiente por la que caen incluso muchos marxistas.

Por otro lado, es ya verdaderamente hilarante la sugerencia de que el mayor desmentido a las “teorías generales” de Marx vino del lado de… la movilización popular, nada menos. Sin duda, esa movilización fue determinante para que la clase capitalista tomara cartas en el asunto y limitara por la vía política los rasgos más brutales, antiéticos y explotadores de los robber barons. Pero, otra vez, la idea de un Marx viendo con desilusión cómo sus predicciones económicas deterministas fueron perturbadas por el “factor exógeno” de la lucha de clases –el motor real detrás de la “dinámica institucional”, como lo reconocen los autores con otro lenguaje– francamente mueve más a risa que a otra cosa.

En cuanto a que la distinta evolución de la desigualdad entre los “democráticos” EEUU y el México de la dictadura de Porfirio Díaz se debiera a la “institucionalidad”, haciendo olímpica abstracción de que uno es un país imperialista y el otro un país sometido por el imperialismo, es algo que trataremos más abajo.

En el fondo, el blanco predilecto de AyR, siempre en la venerable tradición filosófica empirista y nominalista anglosajona, son las “grandes teorías” y las “generalizaciones indebidas” –pecado capital en que incurren tanto David Ricardo primero como Marx y Piketty después–, aunque los autores no se molestan en indicar las diferencias específicas – aquí sí– entre por qué “fallaron las predicciones” de Ricardo, por un lado, y las de Marx, por el otro.[7]

De allí que el resumen de AyR sea que “las teorías generales de Marx, como las de otros antes de él, fallaron porque se apoyaban en una concepción de la economía [!!] que no reconocía la evolución endógena de la tecnología y el rol de instituciones políticas y económicas cambiantes (…). De hecho, incluso el énfasis de Marx en el rol definitorio de las fuerzas productivas, tan emblemático de su enfoque [más bien, de la caricatura de éste que Acemoglu y Robinson compran, distribuyen y venden. MY], suele ser insuficiente no sólo como motor de la historia, sino como descripción de la historia” (cit., p. 8).

Con esto concluye la sección dedicada a la crítica de Marx por parte de AyR. A nuestro juicio, la incapacidad de los autores para comprender las concepciones de Marx corre pareja con –y en parte se deriva de– la pereza intelectual de abordar esa obra inmensa y compleja casi sin recurrir a las fuentes originales, apoyándose en comentaristas que compiten en superficialidad y mala fe. La insistencia en hacer de Marx a) un mero economista, y b) uno que construye su edificio teórico a partir de definiciones toscas, rígidas y esquemáticas es tan burda que incluso los manuales de historia económica al uso académico le hacen más justicia al verdadero pensamiento de Marx.

No hace falta subrayar lo irónico que resulta criticar a Marx por su determinismo económico. Los laureados ni siquiera se aproximan a la idea de que Marx, lejos de ser un mero “economista”, es, como dijimos, el primer y más importante pensador de la sociedad como una integralidad. Y esto se deriva no sólo de su objeto de estudio –Marx ni remotamente estudió sólo la economía capitalista–, sino de su método. Que es el de abordar el conjunto de la sociedad no sólo desde el determinismo de la base económica material (que es el punto de partida del marxismo, y para muchos marxistas vulgares, también el de llegada), sino desde la capacidad de identificar las relaciones dialécticas entre economía, política, sociedad y cultura.

Esa entrada compleja y dinámica a los problemas de la sociedad es la marca de nacimiento de cualquier mirada marxista que se precie de tal, empezando por los textos de análisis social y político del propio Marx, situados en tiempo y lugar, que AyR mencionan pero que desechan sin haberse dignado siquiera a hojearlos. Semejante operación intelectual ya excede la chapucería y en realidad bordea la mala fe, cuando no la falsificación.

Ahora bien, todo esto deja mal parados a nuestros autores en el terreno de la crítica teórica a modelos ajenos, pero ¿qué ocurre con su elaboración en su propio terreno, el de los análisis “concretos”, “específicos”, sobre el origen del desarrollo y la cuestión de la desigualdad económica dentro y entre los países? Como enseguida veremos, el resultado no resulta mucho más halagüeño para los laureados.

El mundo como un agregado de naciones sin capitalismo, globalización ni imperialismo

A fuer de ser sinceros, es comprensible la celeridad superficial con que AyR despachan a Marx, en la medida en que el blanco principal de su paper no es ni Marx ni el marxismo, sino Thomas Piketty y su por entonces recientemente editado El capital del siglo XXI. El abordaje sistemático de la obra de Piketty ha sido hecho por diversos marxistas desde muchos ángulos, que no pretenderemos resumir aquí. Baste consignar como punto en común de casi todos ellos que Piketty, que sin duda tiene una genuina preocupación por el problema social de la desigualdad, lo aborda desde un enfoque redistribucionista, es decir, reformista del capitalismo, no marxista, ni socialista, ni revolucionario. Tanto su explicación central de la desigualdad como las eventuales medidas económicas y políticas que propone lo sitúan en ese paradigma. Desde ese punto de vista, los ahora premios Nobel y Piketty están mucho más cerca entre sí de lo que todos ellos lo están de Marx y el marxismo.

En su repaso de Piketty, AyR demuestran al menos haberlo leído con más atención que a Marx, ya que siguen más de cerca la exposición del autor en cuanto a su formulación de “leyes generales”. La más importante y conocida es la famosa fórmula r > g, es decir, la tasa de interés real (r) supera, como tendencia histórica, la tasa de crecimiento de la economía (g). De esto Piketty deduce una tendencia al crecimiento de la desigualdad. Esto es así porque la parte del capital en el ingreso nacional (la porción que se quedan los capitalistas del producto total) se mueve siguiendo a r, mientras que el ingreso nacional total (ahora excluyendo a los capitalistas, esto es, la parte del ingreso del resto de la sociedad) sube siguiendo la tasa de g. Para decirlo de manera sencilla sin traicionar tanto la precisión conceptual: la ganancia de los capitalistas excede el ingreso del resto, lo que aumenta la desigualdad.

El cuestionamiento de tipo técnico que hacen AyR a la fórmula de Piketty y sus conclusiones nos interesan menos aquí. La principal objeción conceptual de los autores, en cambio, es esencialmente la misma que le efectúan a Marx: el énfasis en esta ley general “deja afuera a la política y a las instituciones” (cit., p. 11).[8]

En esa dirección, AyR buscan contraponer a las leyes generales el análisis de casos particulares que demuestran la pertinencia del enfoque basado en la “dinámica institucional” de los países. El ejemplo concreto que ponen es una comparación entre Suecia y Sudáfrica (antes, recordemos, habían apareado a Suiza con Uzbekistán). Para AyR, a los efectos de entender el origen de la desigualdad social al interior de ambos países, mucho más importante que la “fórmula Piketty” es dar cuenta de que a lo largo de décadas en un país gobernó la socialdemocracia y en el otro hubo un régimen de apartheid.

El ejemplo, no hace falta decirlo, está cuidadosamente elegido, no sólo porque representan casi casos extremos de la “influencia de la política por sobre las leyes económicas” sino porque, por ejemplo, ambos quedaron relativamente indemnes de una de las dos mayores conmociones sociales del siglo XX: la Segunda Guerra Mundial. En ese enfoque, “los instituciones políticas prevalecientes en un determinado momento determinan la distribución del poder político de jure: (…) por ejemplo, qué grupos pierden derechos políticos, cómo se disputa el poder político, qué nivel de restricciones tienen las elites económicas, etc.” (cit., p. 20).

Obsérvese: las “elites económicas” –la clase capitalista– sólo pueden estar sujetas, como sumo, a ciertas “restricciones” al ejercicio de su poder económico y político, pero a lo que nunca están expuestas en esta “dinámica institucional” es al cuestionamiento a sus derechos de propiedad, es decir, a una revolución social. No por casualidad AyR eligen “estudios de caso” de países sin revoluciones, justo en el siglo XX, que estuvo atravesado a cada paso por ellas.

Aquí es donde cobra sentido concreto la insólita afirmación de los autores de la “inutilidad” del uso del término “capitalismo”, que es lógica consecuencia de conducir su enfoque político y metodológico hasta el final. Sucede que todo concepto funciona por oposición y diferenciación; ahora bien, si el orden del capital es incuestionable, si la propiedad privada de los medios de producción es un punto de partida inamovible, si no hay ninguna oposición ni alternativa a ese régimen social, ¿qué sentido tiene hablar de capitalismo como categoría separada? Deja de ser un elemento de la ecuación y pasa a integrar el paisaje social, el aire que todos respiramos. Si lo único que está en juego es la distribución del producto social, es lógico que todo se reduzca al juego de instituciones políticas donde se procese el debate por esa redistribución.[9]

Como decía el marxista Henryk Grossmann en los años 20, apuntar contra la propiedad privada de los medios de producción de bienes –¡no sólo contra el régimen actual de reparto de esos bienes!– es lo que habilita a hablar de revolución y socialismo. Pero si una y otro están fuera de la escena –que es la premisa no escrita de AyR y también de Piketty–, el capitalismo como orden social diferenciado de otros posibles, anteriores o posteriores, desaparece. Cuando las “leyes generales” de una sociedad histórica no son nada y el “interjuego concreto” de instituciones políticas y conflictos sociales lo son todo, es lógico que el capitalismo, como categoría, resulte “inútil”, por la sencilla razón de que no hay con qué contrastarlo.

Por otra parte, incluso en el contexto del análisis de AyR de los casos sueco y sudafricano, los autores hacen total abstracción del impacto de la revolución rusa en el desarrollo del proceso de ampliación de ciudadanía política y conquista de derechos sociales en Suecia (que tuvo lugar en los años inmediatamente posteriores). He aquí otro problema gravísimo del enfoque de AyR: todos los análisis se centran en, como ellos mismos definen, los “procesos endógenos”. En ellos, el conjunto de las coordenadas internacionales, el influjo tremendo de las guerras y revoluciones, el carácter del período político de la lucha de clases mundial, los levantamientos antiimperialistas en los países coloniales, el temor de la clase capitalista al comunismo… todo desaparece como por arte de magia. Todo el abordaje peca de una acentuación desproporcionada de las “especificidades nacionales”, que además son intransmisibles a los otros y no reciben influencia de los demás. El mundo de AyR está hecho de unidades nacionales como compartimentos estancos. No hace falta subrayar que este déficit insalvable es hijo legítimo del desprecio por la pertinencia de la categoría de capitalismo (tanto nacional como global, agregamos).

En cierto modo, los autores parecen ser conscientes de eso. En un momento se interrogan por qué la apropiación del producto por parte del 1% más rico de la población –la típica variable utilizada por Piketty– se ha incrementado en los últimos 20 años (y con ella la desigualdad, claro está). La respuesta que dan deja muy visibles todos los remiendos de su enfoque metodológico. En la explicación de esa situación, dicen, “es probable que factores que quedan fuera de nuestro esquema de trabajo [framework] –la globalización, los cambios tecnológicos sesgados hacia la cualificación laboral y el aumento de tamaño de las grandes corporaciones– sean importantes. Pero estas fuerzas no son autónomas, sino que probablemente respondan a otros cambios en la economía mundial” (cit., p. 23, subrayado nuestro).

Pasmoso: para intentar dar cuenta de los hechos –por lo pronto, el que motivó toda la investigación de Piketty, el aumento de la desigualdad–, los autores deben reconocer que son “importantes” (en realidad, cruciales) algunos “factores que quedaron fuera” de su esquema. Por empezar, el proceso de globalización-mundialización capitalista, iniciado a fines de los 70 y generalizado desde la caída del Muro de Berlín (un ejemplo más de los millones posibles de la interacción dialéctica entre política y economía). Un framework que deje afuera el principal proceso de la economía capitalista mundial de los últimos 40 años corre el serio riesgo de no explicar nada, o de dar explicaciones falsas. Porque no se trata de un factor adicional, sino del marco general en el que se mueven todas las sociedades nacionales específicas.

Aquí ingresamos en un nuevo plano, que por supuesto es terra incognita para AyR: el de las relaciones asimétricas entre naciones. Que no son simplemente bilaterales sino que se estructuran en una arquitectura claramente delineada de organización del sistema mundial de estados, donde hay un núcleo o centro imperialista que somete políticamente y expolia económicamente a todo el resto, la periferia. Es imposible desarrollar aquí los elementos fundamentales de la teoría marxista del imperialismo.[10] Sólo queremos dejar sentado que otra de las razones de la superioridad del enfoque metodológico marxista es que se ubica desde la perspectiva del capitalismo como lo que es: un orden sistémico global, que en el terreno de la configuración política del sistema mundial de estados asume esa arquitectura jerarquizada y asimétrica.

Que AyR pasen por alto esta realidad indiscutible de la vida económica de todas las naciones sólo pone de manifiesto lo insuficiente de una mirada que se limita a los “procesos endógenos”… precisamente en el momento histórico en que como nunca antes las economías nacionales están crecientemente integradas y sometidas a las brutales presiones de la economía mundial capitalista, incluido el crecimiento de la influencia de

las “grandes corporaciones”.[11]

Pero este darse de bruces contra la realidad no es óbice para que en la conclusión del paper AyR vuelvan a la carga contra las “leyes generales” como las de Ricardo, Marx y Piketty que pasan por alto la política, las instituciones y los cambios tecnológicos (un cargo que le cabe bastante a Ricardo, acaso un poco a Piketty y decididamente nada a Marx, a nuestro juicio). Para los autores, “cualquier teoría plausible de la naturaleza y la evolución de la desigualdad tiene que incluir instituciones políticas y económicas en el centro de la escena, reconocer la evolución endógena de la tecnología (…) y también intentar un modelo de cómo la respuesta de una economía a los shocks y a las oportunidades dependerá de su equilibrio político e institucional existente” (cit., p. 25, subrayado nuestro).

Dos problemas aquí, ambos gruesos y ambos en parte ya referidos. Por un lado, es asombroso que –en parte por el afán de responder a Piketty–, los autores limiten el problema en estudio a la desigualdad. Esto le hace justicia a Piketty y a nuestros autores, desde ya, pero de ninguna manera a Marx, cuyo objeto de estudio y perspectivas eran mucho más abarcadoras. No hay más que repasar los escritos de juventud de Marx para constatar la inmensa sensibilidad del filósofo alemán hacia la desigualdad social, pero es un dislate juzgar su obra esencialmente como una respuesta a ese problema. Desde la conformación del materialismo histórico hasta el descubrimiento de las leyes generales (¡sí!) de funcionamiento de la sociedad capitalista, pasando por la identificación de la clase obrera como el “sepulturero social” no sólo del orden capitalista sino de toda forma de opresión y explotación, la mira de Marx iba mucho más allá de la desigualdad social. La pertinencia y vigencia de su sistema de pensamiento debe medirse en relación con los objetivos mayores, no los menores y derivados.

El otro punto es la no menos asombrosa confesión implícita de los autores en el sentido de que cualquier respuesta al problema debe tomar como marco el “equilibrio político e institucional existente”… lo que en principio excluye la posibilidad de romper, quebrar o destruir ese “equilibrio” de manera revolucionaria.

Así, la obra de AyR –y esto ha de ser un vector muy importante en la decisión de la Academia sueca– se presenta como crítica de toda “solución global” que cuestione el orden existente, y propone en su reemplazo un abordaje del “problema de la desigualdad” como una cuestión de ingeniería político-institucional. Esta “solución” tendría tanta mayor posibilidad de implementarse “eficazmente” cuantos más mecanismos democrático-formales “inclusivos” existan para el procesamiento de las medidas concretas a adoptar. Las autocracias “extractivas”, en cambio, estarían en peores condiciones para reducir la desigualdad en razón de la pobreza de su “marco institucional”.

Pero esta oposición maniquea y mecánica –lo que no deja de ser irónico en quienes se jactan de elaborar estudios pormenorizados y de alta complejidad–, al dejar fuera del esquema de análisis sobredeterminaciones tan poderosas como la globalización y la asimetría de las relaciones políticas y económicas entre los países capitalistas desarrollados y los periféricos, impide cualquier aproximación mínimamente realista a los problemas del desarrollo de éstos últimos.

De allí otro rasgo característico de la ubicación de los autores: la desarmante ingenuidad política a la hora de evaluar en tiempo real la dinámica de los países en los que supuestamente son especialistas. Veamos entonces, para concluir, algunos ejemplos del nivel de desorientación en que cae este enfoque cuando intenta abordar la realidad de países dependientes con un herramental conceptual que sufre de tantas omisiones significativas.

El “leviatán de papel”, las clases capitalistas locales y el imperialismo

En lo sucesivo, nos apoyaremos en una entrevista que concedió uno de los tres premiados, James Robinson, al diario Perfil de Buenos Aires en 2022. Robinson es, de los tres, el más interesado por las cuestiones políticas y el que mejor conoce América Latina, que visitó en múltiples oportunidades. También es coautor con Acemoglu de, además de Por qué fracasan las naciones, otro libro dedicado a la diversidad de regímenes políticos, El pasillo estrecho (2019), considerado ya como un “clásico de la politología”. Desde ya que no coincidimos, pero en todo caso el juicio es representativo de lo que los circuitos académicos tradicionales valoran en este terreno.

En ese libro se vuelve sobre una pasión de la politología y la sociología al uso académico: la manía clasificatoria y taxonómica, en este caso con dos variables: la fortaleza o debilidad del Estado (el “Leviatán”)[12] en comparación y relación con la fortaleza o debilidad de la “sociedad civil”. Para AyR, hay tres casos básicos: “Uno en el que el Estado domina a la sociedad, como China: el leviatán despótico. Otro en el que la sociedad domina al Estado: lugares como Yemen, donde no hay Estado. Es una sociedad que ejerce el poder, está armada y tiene fuerza militar. Y en medio está este leviatán encadenado, donde el Estado y la sociedad se equilibran” (perfil.com, entrevista del 18-2-2022). Ahora bien, Robinson explica que “Argentina no encaja en ninguno de esos casos. Así surge la idea del leviatán de papel”, esto es, un Estado débil e ineficiente (la metáfora está tomada del líder de la revolución china Mao Tse Tung, que se refería a EEUU como un “tigre de papel” para relativizar su poder). El leviatán de papel parece imponente, pero en realidad no logra cumplir sus misiones básicas, como la provisión de bienes y servicios públicos a la población y la creación de un “marco de incentivos y oportunidades que permita que los individuos prosperen”. En cambio, su funcionamiento clientelar y patrimonialista debilita a las instituciones y a la misma sociedad.

Robinson reconoce que la figura de “leviatán de papel” puede extenderse a muchos otros países atrasados que comparten un rasgo común: la incapacidad de su “institucionalidad política” para limitar o “domesticar” a las elites políticas y sobre todo económicas, que son las que terminan tomando las decisiones reales en contra de los intereses de las mayorías, cuya voz no encuentra canales de representación efectivos.

Un ejemplo ilustrativo de este concepto –y del candor político de los autores– lo da Robinson al comparar a Bill Gates con Carlos Slim, el hombre más rico y poderoso de México. Para Robinson, “en México tienen una maravillosa legislación antimonopolio, pero es imposible aplicarla a alguien como Carlos Slim. En Estados Unidos podrías tomar a Bill Gates, el hombre más rico del mundo, y obligarlo a comparecer frente a las autoridades antimonopolio en Washington. Eso es algo inimaginable en cualquier país latinoamericano. La aplicación selectiva de la ley es una parte crítica del problema en América Latina” (perfil.com, cit.).

La comparación va incluso más lejos: “Slim hizo su dinero exactamente a través de las instituciones extractivas. A través de un monopolio, el mayor ejemplo de una institución extractiva, consiguió el derecho a prestar servicios de telecomunicaciones, manteniendo a todo el mundo fuera. Y eso le permitió cobrar a los mexicanos precios extremadamente altos por los servicios. Se hizo multimillonario a costa de México en general. Gates también se hizo multimillonario, pero de una manera completamente diferente: desde la innovación y el emprendimiento. Se hizo muy rico, pero también creó una enorme riqueza para la sociedad. (…) Estados Unidos tiene instituciones de mercado más competitivas que México o Argentina. Y el rol de la política es esencial en este sentido” (ídem).[13]

No se equivocan AyR cuando apuntan que las que ellos llaman “instituciones extractivas” favorecen una administración de las relaciones económicas en beneficio de las elites: “La mayoría de las personas más ricas de América Latina hizo su fortuna a través de la sustitución de importaciones y de las regulaciones gubernamentales que bloqueaban la competencia. ¿Dónde hicieron su dinero los Di Tella en Argentina? ¿Quién habría comprado un coche Di Tella si hubiera podido comprar alguna importación? Algo análogo sucede en Colombia: todo fue a través de los favores del gobierno y las barreras a la competencia” (ídem).

En lo que desbarran completamente es en suponer que este “capitalismo de amigos” (crony capitalism), corrupto, ineficaz y generador de desigualdad, tiene como único o principal origen la “debilidad de las instituciones políticas”. Aquí, sencillamente, los autores invierten la flecha causal: no es la fragilidad institucional la que causa la disfunción de las relaciones entre Estado y sociedad, sino la configuración particular que adopta el Estado en los países de la periferia capitalista en su relación con los centros del poder imperialista global la que genera un Estado funcional a esa relación.

Aun aceptando con la mejor buena voluntad las interacciones recíprocas entre Estado, sociedad y lucha de clases, es un hecho que en la arquitectura de funcionamiento de todo el capitalismo actual, de su centro y de su periferia, en ésta última son los homólogos de los Slim y los Di Tella los que definen las relaciones del Estado nacional con el resto del mundo bajo el imperio de la globalización capitalista. Son esos lazos extendidos, estrechos y estructurales de las “elites” de los países capitalistas periféricos, así como su lugar en la división mundial del trabajo –lugar sumamente estable y cuya modificación, en los escasos ejemplos en que se logra, lleva largas décadas y condiciones específicas o excepcionales–[14] los que forman la base de la explicación de las formas institucionales “extractivas”, para usar la terminología de los autores, en vez de las virtuosamente “inclusivas”, en esos países.[15]

De allí que la definición de Robinson de que “los países pobres tienen instituciones extractivas; los ricos, instituciones inclusivas” sea escandalosamente simplista y falsa de toda falsedad, en muchos niveles. Que no considere excepciones es el menor de los problemas; mucho más serio es que pase por alto que la evolución histórica muestra, una vez más, que la flecha causal está invertida: son en primer lugar los países que se hicieron ricos a fuerza de cañonazos, invasiones y genocidios en sus colonias, y/o los que fueron escenario de revoluciones sangrientas y rupturas espectaculares de la antigua “institucionalidad” los que pudieron darse después el lujo de prohijar “instituciones inclusivas”.

El ejemplo que da Robinson de su propio país es significativo de las omisiones de su enfoque: “Gran Bretaña tenía instituciones extractivas en la Edad Media o a principios de la época moderna, y realizó la transición a instituciones más inclusivas. (…) Comerciantes, agricultores, artesanos, incluso las élites y los aristócratas, disputaron el poder de las instituciones extractivas. Intentaron una organización diferente del Estado y la sociedad. (…) Alinearon los incentivos del Estado, menos de acuerdo a los intereses privados de la realeza o las élites políticas en el siglo XVII y más con los intereses colectivos. Nuestro principal ejemplo es (…) la “revolución gloriosa” en Gran Bretaña, algo que estudié desde joven. Fue un cambio de paradigma de instituciones extractivas a instituciones más inclusivas” (cit.).

Robinson se refiere aquí a la revolución de 1688, que terminó de consolidar en Gran Bretaña el esquema de monarquía constitucional y gobierno parlamentario que continúa hasta hoy. Esa revolución fue llamada “gloriosa” porque no hubo ningún derramamiento de sangre: cuando el rey Jacobo II buscó afirmar sus privilegios como monarca “por derecho divino”, la reacción del Parlamento terminó echándolo del trono para poner en su reemplazo a un lejanísimo pariente, Guillermo de Orange, que tenía la ventaja de ser protestante y, sobre todo, de aceptar la autoridad del parlamento sin ínfulas absolutistas.

Lo que Robinson convenientemente omite es que si esa revolución pudo ser tan “gloriosa” e incruenta fue porque cuarenta años antes, en 1648, había tenido lugar la verdadera revolución inglesa, la que realmente liquidó el poder absoluto de la monarquía. Por primera vez en la historia, un levantamiento encabezado por la naciente burguesía y un ejército plebeyo, el de Oliver Cromwell, derrotó completamente a las fuerzas leales a la corona, con el saldo de la decapitación de Carlos I y la instauración, por un período de quince años, de una república (Commonwealth) en Inglaterra. El experimento terminó pronto, pero las bases de la dominación monárquica y feudal ya habían sido destruidas definitivamente.

Cuando Robinson habla de “organización diferente del Estado y la sociedad” y de “alinear los incentivos del Estado con los intereses colectivos”, lo que tiene el deber de aclarar es que ese “alineamiento” no se hizo con flemáticos debates en el Parlamento sino sobre la base de cortarle la cabeza al rey y despojar de todo poder político real a la nobleza feudal, por los métodos más violentos que cabía imaginar en esa época.

Sirva esto de lección histórica de cómo se establecieron los fundamentos de las “instituciones inclusivas”: no mediante ningún aséptico proceso de “juego institucional” sino manu militari, con ejércitos de base popular y ejerciendo una dictadura despiadada hasta destruir los últimos bolsones de resistencia al “nuevo orden institucional” creado por la revolución. Toda otra interpretación de la revolución inglesa (o la francesa, o la norteamericana, o incluso las de la independencia latinoamericana, para el caso) es una fábula edulcorada que oculta las verdaderas fuerzas motrices y los fundamentos materiales del cambio histórico.

En el mismo sentido, el también británico Michael Roberts no puede menos que recordarle a los laureados que “sin duda (…) el surgimiento del capitalismo y la revolución industrial en Gran Bretaña precedieron el paso al sufragio universal [otra “institución inclusiva”. MY]. La Guerra Civil inglesa de los años 1640 sentó las bases políticas para la hegemonía de la clase capitalista en Gran Bretaña, pero fue la expansión del comercio (incluido el de esclavos) y el proceso de colonización en el siglo siguiente los que impulsaron el avance de la economía” (“Why nations succeed or fail: a Nobel cause”, 15-10-24).

Naturalmente, como todo el análisis de los autores se centra en los procesos nacionales endógenos, “elefantes” como el desarrollo de los imperios coloniales entre los siglo XVI y XIX y luego la edificación del orden imperialista a comienzos del siglo XX quedan fuera del escenario, aunque es absolutamente imposible siquiera intentar comprender la evolución económica y política del mundo moderno sin considerar el impacto de esos factores globales.

Otro ejemplo de Robinson, el de Corea del Sur, también peca de la misma limitación provinciana en el análisis. Robinson elogia también aquí la “transición” de las “instituciones extractivas” de la posguerra a las “inclusivas” de las últimas dos o tres décadas, incluidas las supuestas “limitaciones” impuestas por el “poder político” a los grandes conglomerados empresariales (chaebol). Para Robinson, toda la explicación se reduce a la virtuosa intervención del Estado para incentivar la competitividad e impulsar las exportaciones, a la vez que se consolidaban las instituciones democráticas. Una vez más, fuera del marco categorial quedan la brutal explotación del trabajo impuesta por sucesivas dictaduras, las movilizaciones masivas que abrieron paso a un régimen democrático y el lugar especial geopolítico de Corea durante la Guerra Fría tras la guerra con su vecino del norte (1950-1953), entre otros factores.[16]

Tampoco parecen preocuparse mucho los autores por los múltiples casos que contradicen el esquema elemental de “donde hay democracia, hay desarrollo; donde hay autoritarismo, hay pobreza”. Por ejemplo, por defectuosas y “extractivas” que sean las democracias latinoamericanas, no cabe duda que gozan de un régimen político mucho más abierto e “inclusivo” que países como China (dictadura de partido único), en su momento la Unión Soviética stalinista (dictadura de partido único), Vietnam (dictadura de partido único), Tailandia (monarquía semiparlamentaria tutelada por el ejército) o Singapur (gobierna el mismo partido, y casi la misma familia, desde su independencia en 1965). Sin embargo, desde el punto de vista del crecimiento y el desarrollo económico –con modelos y puntos de origen muy diversos, claro está, incluyendo procesos revolucionarios en los tres primeros casos–, cualquiera de ellos puede presentarse como más “exitoso” que la mayoría de los países latinoamericanos.

Precisamente, los ejemplos de América Latina que da Robinson son una prueba involuntaria de lo ingenuo y superficial de su enfoque, al medir la dinámica social a partir de los “cambios institucionales” en desmedro de factores estructurales mucho más profundos y que tienen prevalencia histórica, metodológica y causal sobre los primeros.

Así, es candoroso el entusiasmo de Robinson cuando se refiere –recordemos que la entrevista es de 2022– a la entonces reciente elección de Pedro Castillo en Perú: “La elección en Perú fue un cambio tectónico. En los últimos diez o veinte años se está produciendo un enorme cambio sociológico, la aparición de lo que llaman “cholos”. (…) Pero el presidente de Perú es un tipo fantástico. Es mucho más representativo de la sociedad peruana que todos estos tipos blancos limeños (…). El sistema político se está descolonizando. En los 80, cuando Alan García era presidente de Perú, tenía un grupo de élite empresarial, los Doce Apóstoles, con los que trabajaba. La mayoría de ellos eran descendientes de inmigrantes europeos italianos y alemanes. Hace poco, un sociólogo peruano escribió Los doce nuevos apóstoles, donde analizaba a las doce mayores élites empresariales nacionales del Perú. Y lo que se ve es que la mitad de esas personas ahora son cholos. La mitad es de Cajamarca, de Ayacucho. Son de la Sierra. No son de las élites blancas limeñas. Es emocionante. Demuestra que hay una profunda movilidad y cambio social en Perú” (ídem).

No es necesario recurrir al facilismo del diario del lunes –Castillo fue destituido menos de diez meses después de la entrevista y el “cambio tectónico” no llegó a cumplir 16 meses– para advertir lo desencaminado de esta incauta valoración. Su reemplazante, Dina Boluarte, era su vice y no mucho menos “chola” que Castillo. Pero, evidentemente, esa “descolonización del sistema político” no puede tener lugar, o ser muy profunda, si sólo se trata de cambiar el color de piel de los doce mayores grupos empresarios del Perú. Si se desatienden elementales criterios marxistas –en algún caso, hasta de sentido común– como cuál es el peso económico real de esa “elite no blanca ni limeña”, qué lugar ocupa en el tramado productivo peruano, qué vinculación tiene con las multinacionales imperialistas que se llevan la parte del león de las exportaciones mineras, etcétera, el desplazamiento de Castillo y la traición de su vice caen como un rayo en cielo despejado que desconcierta y desmoraliza a quienes se aferran a los marcos del análisis puramente “institucionalista”.

Pero no se detiene ahí la euforia pueril de Robinson: “Lo que sucede en Chile también es emocionante. Los chilenos se están liberando finalmente del legado de los militares. La Constitución escrita por los militares no es legítima. Hay que reescribirla, pero para llegar a eso salen a la luz aspectos reprimidos de la sociedad chilena, como hablar de los pueblos indígenas” (ídem).[17] De nuevo: no hace falta saber que la nueva Constitución fue rechazada en referéndum y que el gobierno de Boric, aunque se mantiene, está en problemas –en parte justamente por no haber hecho ninguno de los cambios de fondo que la sociedad chilena reclamaba– para recelar de una mirada tan superficial por parte de este “especialista”.

Es verdad que Robinson reconoce que Chile “quizá no es más exitoso porque su sociedad sigue siendo muy jerárquica. En Santiago, la mayoría de las élites políticas y económicas fueron a uno de los cuatro colegios católicos de varones en Santiago. Todos se conocen, están todos casados entre sí. Hay un aspecto muy oligárquico de la sociedad chilena que la frena. Lo que vemos ahora es el desafío a esa sociedad oligárquica. Lo único que se interpone entre Chile y los niveles de vida de Alemania o Suecia es convertirse en una sociedad verdaderamente moderna” (ídem).

La condena de Robinson al carácter cerrado, conservador y oligárquico de la elite chilena tiene, por supuesto, toda nuestra simpatía. Pero es imperdonable no aclarar exactamente cuáles son las condiciones y las vías para que Chile se convierta en una “sociedad verdaderamente moderna”, con condiciones de vida “al nivel de Alemania o Suecia”. Ese cambio radical que pondría a Chile al nivel de esas naciones “modernas”, ¿se puede hacer con la actual elite, sin ella o decididamente contra ella? ¡No es una cuestión de segundo orden! Pero como esto nos reconduce a la incómoda lucha de clases y a la necesidad de revoluciones –sean sociales, políticas o “institucionales”–, no hay respuesta a esa pregunta crucial.

Hay que decir que el optimismo de AyR es a prueba de balas, a punto tal de casi confundirse con la tozudez o incapacidad de extraer lecciones de los hechos históricos. Así, Robinson –que en este punto habla con toda franqueza y honestidad intelectual– cuenta que “cuando escribimos ¿Por qué fracasan las naciones? [2012] estábamos muy entusiasmados con el Partido de los Trabajadores y su propuesta participativa, originado en un sindicato. Había señales de que Brasil estaba haciendo una transición hacia una institución política más inclusiva. La respuesta fue claramente no; no ocurrió. Una vez que el Partido de los Trabajadores llegó al poder, se volvió muy corrupto. (…) Cuando el Partido de los Trabajadores y Lula llegaron al poder, no tenían mayoría en el Congreso. La consiguieron de la misma manera que Fujimori, comprando votos. Entraron en ese negocio y cayeron en esa pendiente resbaladiza. Su moral se deteriora, se juega el juego que impone el contexto” (ídem).

Esta última afirmación es quizá la más significativa de toda la entrevista, pero Robinson no parece haber reflexionado sobre el sentido profundo de esa situación.

En el fondo, de lo que se trata aquí es de que, tal como enseñan todos los casos citados por Robinson, con meras modificaciones superficiales –sean de personal político o de diferente relacionamiento con las “elites”– en la “institucionalidad” no alcanza, porque el “contexto” es más fuerte, y las “nuevas” instituciones (o las viejas remozadas) deben “jugar ese juego”. Y ese “contexto” que impone restricciones insuperables al “juego institucional” no es otro que las determinaciones estructurales que hacen a las relaciones de propiedad al interior del país y a la ubicación del país en la división mundial del trabajo y el sistema mundial de estados nacionales regido por el imperialismo en su fase de globalización. Es decir, los mismos factores y elementos que AyR se encargaron de desdeñar en el enfoque marxista.

La marcha del mundo va en otra dirección

En resumen y para concluir: los ultraliberales pueden escandalizarse, o los progresistas poner los ojos en blanco, por el premio Nobel a economistas que proponen (moderadísimas) reformas institucionales motorizadas por el Estado. Pero si vamos más al fondo del asunto, lo que tenemos es un aplauso del establishment a una idea que forma parte del más rancio statu quo ideológico capitalista: la democracia política es sinónimo de prosperidad económica. Lo que entre otras cosas significa que todos los conflictos sociales deben tender a procesarse y reabsorberse a partir de la edificación de un entramado institucional que, a la vez que sea “inclusivo” de las mayorías populares, preserve celosamente los fundamentos básicos del orden establecido. Es decir, la propiedad privada de los medios de producción, la estabilidad política, el camino de las “oportunidades para la prosperidad individual” por sobre la acción política colectiva, el rechazo a la violencia y las revoluciones.

Esta vena “democrática” e “inclusiva” pero a la vez respetuosa del mercado y las instituciones políticas tradicionales resulta tanto más pertinente para el establishment como intento de “antídoto” al contexto de la nueva etapa política que se está abriendo a nivel de todo el globo. Una etapa donde, precisamente, tiende a adelgazarse cada vez más el peso de las instituciones creadoras y defensoras de viejos consensos hoy cuestionados, por la derecha pero también –aunque algunos no lo quieran percibir– por izquierda.

Desde el punto de vista de la reducción de la desigualdad entre naciones y de la apertura de caminos al desarrollo, la obra de Acemoglu, Johnson y Robinson, a pesar del premio, tiene en último análisis realmente poco de nuevo para decir. Se trata, más bien, de una profesión de fe “institucionalista”, gradualista y reformista en un mundo que se va orientando, cada vez, al socavamiento de las viejas instituciones, al rechazo de las soluciones evolutivas y calmosamente consensuadas, a la acerba negativa a la menor concesión real a las necesidades de las masas trabajadoras y populares. Es una obra que, en ese sentido, se está haciendo extemporánea, anacrónica, casi la postulación nostálgica de un orden político e institucional ideal al que la marcha del mundo actual le cierra cada vez más el paso. El mundo de hoy no va en dirección a los intentos de ingeniería social consensuada que proponen los autores, sino –como lo estamos constatando todos los días– hacia creciente choques, convulsiones violentas, crisis, guerras y, acaso, revoluciones. Para afrontar e intervenir políticamente en ese mundo, las herramientas que nos sirven no son la del reformismo tímido y utópico, por bienintencionado que sea, sino las de la tradición, en permanente renovación, del marxismo revolucionario.

[1] Es necesario no confundir –como han hecho algunos torpes intentos de comentar, fuere de manera crítica o laudatoria, a los autores– el sentido de la palabra “extractivo” en Acemoglu-Johnson-Robinson con el más habitual y de circulación reciente en teoría económica. Éste último hace referencia a la “extracción” de recursos naturales (sobre todo minerales) como fundamento productivo principal de la economía de un país (“modelo extractivista”). En cambio, en nuestros autores, la palabra “extractivo” remite exclusivamente a una configuración institucional dominada por una elite económica y social y caracterizada por la ausencia de mecanismos de control político. No se trata, entonces, de una categoría propiamente económica.

[2] A decir verdad, y desde ya sin compartir su concepción global, nos resultan un aporte mucho más real otras investigaciones de estos autores, sobre todo de Acemoglu, respecto de la economía del trabajo en relación con la productividad y el progreso tecnológico, con especial énfasis en el desarrollo de la robótica y, hoy, la inteligencia artificial. La contribución de Acemoglu en ese terreno “empírico” es a nuestro juicio más valiosa que la supuesta explicación “específica” de las diferencias de riqueza entre las naciones, en la medida en que esa teorización –porque, nolens volens, no es otra cosa–, irónicamente, termina apoyándose sobre categorías mucho más vagas, generales y abstractas (“instituciones extractivas vs instituciones inclusivas”) que las que pretende criticar en Marx o en Piketty.

[3] El paper tiene 22 páginas de texto y 4 de bibliografía, con 106 entradas/referencias (libros o papers), de las cuales 14 corresponden a Acemoglu, solo o con otros autores. En cuanto a Singer, es un típico exponente del utilitarismo anglosajón; su área de especialidad es la bioética humana y animal. Jeremy Bentham –el padre del utilitarismo en los siglos XVIII y XIX, a quien Marx dedicara ácidas críticas– es una de sus influencias reconocidas. En cuanto a su ubicación política, dejemos que él mismo la sintetice: “El capitalismo está lejos de ser un sistema perfecto, pero aún no se encontrado nada mejor en términos de satisfacer las necesidades humanas que una economía capitalista regulada, con un sistema de salud y bienestar social que atienda las necesidades básicas de los que no prosperan en la economía capitalista” (“Ethics and the Left”, 2010). Es decir, bastante cerca de la postura de AyR, salvo que al menos Singer no tiene pruritos en hablar de capitalismo.

[4] O, según la célebre formulación de Marx: “¡Acumulad, acumulad! (He ahí a Moisés y los profetas). La industria provee el material que el ahorro acumula. Por tanto, ‘ahorrad, ahorrad, esto es, reconvertid en capital la mayor parte posible del plusvalor o del plusproducto!’ Acumulación por la acumulación, producción por la producción misma; la economía clásica expresa bajo esta fórmula la misión histórica del período burgués” (El capital, tomo I, vol. 2, México, Siglo XXI, 2002, p. 735)

[5] Adelantamos al respecto que tenemos en curso la redacción de un vasto estudio sobre la teoría marxista de las crisis, en el cual daremos amplio desarrollo a las largas controversias sobre esta ley tendencial formulada por Marx.

[6] Los autores citan la Interstate Commerce Act de 1887 y la Sherman Anti-Trust Act de 1890, utilizadas contra Du Pont, American Tobacco Company, Standard Oil Company y la Northern Securities Company, controlada por J.P. Morgan. “Las reformas continuaron con el desguace de Standard Oil in 1911 la Clayton Anti-Trust Act de 1914 y la fundación de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission). Estos cambios no sólo detuvieron la concentración industrial sino que la revirtieron” (cit., p. 7). Lo curioso del caso es que para AyR este estado de cosas se mantuvo en el tiempo: citan un estudio de 1981 según el cual “la concentración industrial en EEUU en la posguerra cambió muy poco” (ídem). De modo que el “fracaso” de la “ley de Marx de la concentración capitalista”, abatida por las “movilizaciones” que modificaron el marco legal de las megacorporaciones, pasó a ser una característica permanente del capitalismo contemporáneo. Desde ya, esto es un disparate mayúsculo, e implica ignorar la realidad reconocida por igual por académicos y gente de a pie: las grandes corporaciones capitalistas tienen un rol decisivo en la economía global actual. Pero no hay necesidad de ponerse a apilar datos al respecto: como veremos enseguida, serán los propios autores quienes se encargarán de desmentirse a sí mismos.

[7] Con todos los innegables méritos científicos que con toda justicia corresponden a los economistas clásicos ingleses, es absurdo poner al mismo nivel epistemológico la predicción, por ejemplo, de una tasa descendiente de la productividad de la tierra –con todas sus consecuencias en las relaciones entre la burguesía industrial y los terratenientes– por parte de Ricardo y la ley de la acumulación capitalista, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia o la tendencia a la concentración del capital por parte de Marx. El grado de seriedad y profundidad científica de uno y otro, sencillamente, no son comparables. Pero estas sutilezas están más allá del alcance de AyR, para quienes cualquier intento de elevarse por encima de la pura empiria entra en el terreno de la metafísica. Irónicamente, si algún sentido tiene el premio Nobel para estos economistas es en la formulación de una teoría general de la importancia de las relaciones institucionales en la dinámica económica. Parafraseando lo que decía con sorna Jean Piaget contra los empiristas, las ideas generales que se echan por la puerta vuelven por la ventana.

[8] Nos parece que Piketty no ya exagera sino que desbarra cuando dice que “la desigualdad fundamental r > g puede explicar el alto nivel de desigualdad observado en el siglo XIX, y de ese modo, en un sentido, el fracaso de la revolución francesa”. El economista francés parece enamorarse demasiado de sus propios instrumentos y forzarlos hasta el despropósito. En ese sentido, y para ser honestos, el señalamiento crítico que hacen AyR, cuestionando los datos de Piketty con la observación de que sí hubo un descenso de la desigualdad como resultado de la revolución francesa, no carece de sustento.